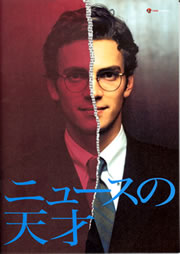

2005/01/27(木)「ニュースの天才」

大統領専用機エアフォースワンにも置いてあるというアメリカの雑誌「ニュー・リパブリック」で、捏造記事を書いた実在の記者スティーブン・グラスを描く。監督のビリー・レイはブルース・ウィリス、コリン・ファレル主演の「ジャスティス」の脚本家で、これが監督デビュー作。この映画の脚本も書いている。「ジャスティス」の脚本は前半と後半が分裂していてあまり感心しなかったが、この映画も同じような弱点を抱えている。なぜグラスが記事を捏造したのかという肝心の部分がはっきり分からないのだ。これは監督自身が「分からない」と言っているのだから、観客に分かるわけがない。捏造記事であることを否定して嘘を重ねていくグラスという男は非常に興味深く、面白く見たけれど、グラスがどの程度活躍した記者だったのかという描写もあいまいで、特に前半部分は脚本の整理がついていない印象を受けた。こういう題材を扱うには脚本家自身にジャーナリスティックな資質が必要だ。レイはグラスの周囲の人間には取材したそうだが、グラス本人には会えなかった(向こうが会うのを拒否した)という。それが弱さにつながっているのかもしれない。

大統領専用機エアフォースワンにも置いてあるというアメリカの雑誌「ニュー・リパブリック」で、捏造記事を書いた実在の記者スティーブン・グラスを描く。監督のビリー・レイはブルース・ウィリス、コリン・ファレル主演の「ジャスティス」の脚本家で、これが監督デビュー作。この映画の脚本も書いている。「ジャスティス」の脚本は前半と後半が分裂していてあまり感心しなかったが、この映画も同じような弱点を抱えている。なぜグラスが記事を捏造したのかという肝心の部分がはっきり分からないのだ。これは監督自身が「分からない」と言っているのだから、観客に分かるわけがない。捏造記事であることを否定して嘘を重ねていくグラスという男は非常に興味深く、面白く見たけれど、グラスがどの程度活躍した記者だったのかという描写もあいまいで、特に前半部分は脚本の整理がついていない印象を受けた。こういう題材を扱うには脚本家自身にジャーナリスティックな資質が必要だ。レイはグラスの周囲の人間には取材したそうだが、グラス本人には会えなかった(向こうが会うのを拒否した)という。それが弱さにつながっているのかもしれない。

原題は“Shattered Glass”で、ヴァニティ・フェアに掲載されたバズ・ビッシンジャーの同名記事が原作としてクレジットされている。1998年、「ニュー・リパブリック」の記者として一番若かったグラス(ヘイデン・クリステンセン)は政治や大事件ではなく、身近なゴシップ記事を書く記者として次第に頭角を現す。グラスは共和党陣営の集会に潜入したスキャンダラスな記事を発表するが、記事に重大な誤りがあると指摘される。編集長のマイケル・ケリー(ハンク・アザリア)は問題部分の誤りを素直に認めたグラスを擁護する。しかしケリーは経営者とそりが合わず、首になる。後任は記者としての能力にも疑問があるチャールズ・レーン(ピーター・サースガード)だった。ある日、グラスは天才ハッカーの少年とソフトウェア企業を取り上げた「ハッカー天国」という記事を発表。これにネット・マガジン「フォーブス・デジタル・ツール」が目を付ける。少年は実在しないし、企業の名前も聞いたことがないものだったからだ。フォーブスの記者はグラスがハッカーに騙されたのではないかとして、「ニュー・リパブリック」を追及。グラスの説明は歯切れが悪く、レーンは記事の信憑性に疑いを抱くようになる。

映画の後半は記事を巡って揺れ動くグラスとレーンを中心に展開する。ネガティブな役柄ながら、クリステンセンは弱い男をうまく演じているが、それ以上にピーター・サースガードが嘘を許さない編集長を好演。最初はダメな編集者かと思わせながら、次第に優秀さを感じさせる男に変わっていく。ケリーとレーンはどちらも優れた編集者として描かれる(ケリーはイラク戦争で死んだ最初のジャーナリストとなったそうだ)。映画に「なぜ」の部分はないのだけれど、少なくともどのように事態が進行したのかはよく分かり、それだけでも見る価値はあるだろう。物足りないのは1人の特殊な男の話に終わっているからで、報道の在り方の本質まで突き詰めていないところか。

グラスが発表した41本の記事のうち、27本が捏造だったという。何重ものチェック体制がありながら、嘘で固めた記事がそんなに掲載されることに驚かざるを得ない。ニュースの天才ならぬ作り話の天才だったグラスはジャーナリストではなく、作家になるべき人だったのだろう。

2005/01/19(水)「ネバーランド」

女性の日のためか、劇場は女性客が9割以上(というか、男は2、3人だった)。ジョニー・デップのファンも多いのだろう。

女性の日のためか、劇場は女性客が9割以上(というか、男は2、3人だった)。ジョニー・デップのファンも多いのだろう。

「チョコレート」のマーク・フォースター監督作品で、「ピーター・パン」の物語がどのように生まれたのかを描くヒューマンなドラマ。作家のジェームズ・M・バリと4人の息子を持つ未亡人シルヴィアの交流を描きつつ、「信じる力」と「想像力」の大事さを訴えている。フォースターの演出は的確で力まないところが好ましい。バリとシルヴィアの緩やかな関係を繊細に綴った脚本(これがデビューのデヴィッド・マギー。オリジナルは舞台劇「ピーター・パンだった男」で、マギーはそれを脚色した)も良い出来である。

ただ、信じる力を訴えるなら、現実には起こりえないような奇跡も欲しいところなのだが、実話を基にしているためか限界がある。スピルバーグあたりの映画なら、もっとファンタジー寄りの内容になっていただろう。そこが少し物足りない点ではある。その物足りなさを救っているのがジョニー・デップとケイト・ウィンスレットの演技で、デップがうまいのには驚かないが、薄幸な身の上の未亡人を毅然と演じるウィンスレットは母親役にも違和感がなく、随分うまくなったなと思う。

1903年のロンドンが舞台。バリ(ジョニー・デップ)の新作「リトル・メアリー」はさんざんな出来で、翌日の新聞でも酷評される。失意のバリは愛犬のポーソスを連れて公園に出かける。そこでバリはデイヴィズ家の4人の兄弟と母親のシルヴィア(ケイト・ウィンスレット)に出会う。4人の兄弟のうち、三男のピーター(フレディ・ハイモア)だけは1人、兄弟の遊びの輪から外れていた。ピーターは父親の死のショックから、空想の世界に入ることを拒否していた。バリの妻メアリー(ラダ・ミッチェル)はシルヴィアが社交界の名士デュ・モーリエ夫人(ジュリー・クリスティ)の娘と知り、夕食に招待する。夕食会は愉快なものにはならなかったが、バリはデイヴィズ家に頻繁に足を運ぶようになる。子供たちと一緒に遊びに興じているうちにバリにはある物語の着想が固まり始める。幼い頃に兄を亡くしたバリは決して大人にならなネバーランドという場所を心に思い描いていた。

映画は病に倒れるシルヴィアとバリの抑えた愛の描写を挟みつつ、舞台「ピーター・パン」の創作過程を描いていく。バリ自身のキャラクターとピーターのキャラクターが交差していくところが、脚本のうまいところ。「ピーターは早く大人になろうとしてる。大人になれば傷つかずにすむと思って」というバリのセリフはそのままバリ自身にも言えることなのだろう。実際にはバリと妻の離婚などドロドロしたものがあっただろうが、映画はそれをさらりと描いている。映画の本質はそういう部分にはないので、これは賢明な判断。なぜ信じる力が必要なのか、なぜ人は物語を必要とするのかまでもっと踏み込んで描けば、さらに深い映画になったと思う。「チョコレート」でも感じたことだが、フォースターの演出は画面構成のメリハリに欠ける部分がある。淡泊な人なのではないかと思う。

劇場の興行主を演じるのがスピルバーグの「フック」でフック船長を演じたダスティン・ホフマン。別にホフマンでなくても良い役柄なので、これは監督の遊び心なのかもしれない。

2005/01/19(水)「ヒューマン・キャッチャー」

「ジーパーズ・クリーパーズ」の続編。前作はホラーだったが、今回は魔物(クリーパー)との戦いが中心。息子を殺され、クリーパーに復讐しようとする父親と、クリーパーに狙われたスクールバスの高校生たちの恐怖を描く。有名俳優は出ていないし、予算はかけていないようだが、クリーパーのVFXは悪くない。話にも破綻はない。

これで、クリーパーの正体を明らかにしてくれれば、もっと面白くなったのではないか。B級の範囲を出ないのはそのあたりの脚本の作り込みが弱いからだろう。23年ごとに蘇り、23日間、人間をむさぼり食う魔物という設定だけでは物足りない。クリーパーと父親の戦いは「ジョーズ」みたいだった。

2005/01/11(火)「ターミナル」

祖国のクーデターでニューヨークのJFK空港から出られなくなった男を巡るスティーブン・スピルバーグ監督作品。前作「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」に続いて、物語自体は小品と言えるスケールだが、空港の巨大なセットをはじめスピルバーグが撮ると、なんとなく大作のイメージになってしまう。2時間9分という上映時間もこうした作品としては長いと思う。泣かせる場面はあるし、マイノリティの人たちの温かさを感じる部分もあって、話は悪くないのだけれど、脚本の技術的なうまさという点ではあまり感心するところはなかった。設定のオリジナリティに比べて、話の展開に目新しい部分がないのだ。主人公の男女2人の行く末とか、別の男女の恋の描写の簡単さとか、脚本の細部に引っかかる部分がある。加えて話は軽妙の部類に入るのに、スピルバーグ演出では軽妙さが十分に弾けていかない。もっとこぢんまりと撮れば良かったのに、スピルバーグは肩の力を抜けきれていないのだ。スピルバーグはこういう軽妙な題材が自分に向いていないことを自覚した方がいい。

祖国のクーデターでニューヨークのJFK空港から出られなくなった男を巡るスティーブン・スピルバーグ監督作品。前作「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」に続いて、物語自体は小品と言えるスケールだが、空港の巨大なセットをはじめスピルバーグが撮ると、なんとなく大作のイメージになってしまう。2時間9分という上映時間もこうした作品としては長いと思う。泣かせる場面はあるし、マイノリティの人たちの温かさを感じる部分もあって、話は悪くないのだけれど、脚本の技術的なうまさという点ではあまり感心するところはなかった。設定のオリジナリティに比べて、話の展開に目新しい部分がないのだ。主人公の男女2人の行く末とか、別の男女の恋の描写の簡単さとか、脚本の細部に引っかかる部分がある。加えて話は軽妙の部類に入るのに、スピルバーグ演出では軽妙さが十分に弾けていかない。もっとこぢんまりと撮れば良かったのに、スピルバーグは肩の力を抜けきれていないのだ。スピルバーグはこういう軽妙な題材が自分に向いていないことを自覚した方がいい。

主人公のビクター・ナボルスキー(トム・ハンクス)はJFK空港に降り立ったところで、祖国のクラコウジアにクーデターが起き、内戦状態となったことを知らされる。祖国の政府が消滅してしまったために入国ビザが失効し、クラコウジアとアメリカとの国交がなくなって帰国することもできなくなった。空港国境警備局長のディクソン(スタンリー・トゥッチ)はビクターに空港で待つように命じる。というのが基本的な設定。映画はここから英語もしゃべれないビクターが空港内でどうやって暮らしていくかを描写しつつ、床掃除のインド人グプタ(クマール・パラーナ)やフード・サービス係のエンリケ(ディエゴ・ルナ)との交流、客室乗務員のアメリア(キャサリン・ゼタ=ジョーンズ)との恋などを描いていく。

ホントは39歳、人前では32歳、デートするときは27歳と偽っているというアメリアを演じるキャサリン・ゼタ=ジョーンズが良い。妻子ある男と何年も不倫を続けているアメリアは男からの電話を待ち続けており、いつか一緒に暮らせる日が来ることも夢見ているが、次第にビクターに惹かれていく。2人が空港内でデートする場面などは良い雰囲気で、この2人のラブストーリーにしてしまっても良かったのではないかと思う。しかし、脚本はこの2人の結末をハッピーとは言えないものにしている。

主人公がニューヨークに来た理由は終盤に明らかになる。それと祖国のクーデターとを比べて、どちらが大切かよく分からない。主人公の家族構成など背景が今ひとつはっきりしないからで、これは脚本のミスだろう。良い話なのに脚本の細部で失敗したという感じの作品である。物語はパリ空港に16年間暮らしている実在のイラン人を基にアンドリュー・ニコル(「ガタカ」「シモーヌ」)とサーシャ・ガバシが原案を書き、ガバシとジェフ・ナサンソン(「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」)が脚本化している。題材を詰め込みすぎたことも、今ひとつ充実感のないものになった原因ではないかと思う。

2005/01/05(水)「ティアーズ・オブ・ザ・サン」

反乱軍が異教徒の民族を虐殺しているナイジェリアから米人女医リーナ(モニカ・ベルッチ)を救出するために米軍特殊部隊が派遣される。当初は女医1人を助ける予定だったが、虐殺現場を見たために部隊の隊長であるウォーターズ大尉(ブルース・ウィリス)は命令に逆らって、避難民を連れてカメルーン国境まで徒歩で向かうことにする。それを反乱軍が執拗に追撃してくる。

1人の民間人の救出のために米軍が部隊を派遣するだろうか、というのが大きな疑問で、ここはやはり女医に何らかの秘密(どうしても救出しなければならない理由)を設定しておきたいところだ。映画は中盤、反乱軍が執拗に追いかけてくる理由を明らかにする。これは定石に沿った展開なのだが、クライマックス、騎兵隊よろしく駆けつけた戦闘機が敵の部隊を殲滅するところなどにご都合主義が感じられる。それならもっと早く救出のヘリを出せよ、と思えてくるのだ。ウィリスの上官の大佐(トム・スケリット)は「危険空域だから」と理由を説明するのだけれど、著しく説得力を欠く。

監督は「トレーニング デイ」「キング・アーサー」のアントワン・フークア。脚本の詰めが甘いと思う。