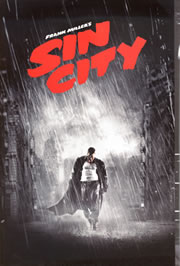

2005/10/07(金)「シン・シティ」

フランク・ミラーのグラフィック・ノベルをロバート・ロドリゲスとミラー自身が監督、これにクエンティン・タランティーノが一部協力している(クレジットは特別ゲスト監督)。相当に過激なバイオレンスとスタイリッシュな映像で綴るハードボイルドな世界で、モノローグの多さがいかにもハードボイルドの一人称っぽい感じである。光るのはモノクロームにパートカラーを入れたビジュアル面のセンスの良さ。語られる3つの話自体に新しい部分はあまりないが、とにかくビジュアルが凄すぎる。劇画をそのまま映画にしたようなこの映像のオリジナリティは高く評価すべきだろう。とはいっても、個人的には首が飛んだり、手足を切断したりの容赦ない残虐描写は苦手。モノクロームである分、リアルさから少し逃れているのが救いなのだが、もう少し抑えても良かったのではないかと思う。スタイリッシュさはその方が際立つだろう。出てくるのはぶっとんだキャラクターばかりである。イライジャ・ウッド扮する人食いケヴィンのキャラクターは強烈で、「羊たちの沈黙」のレクター博士の異常さをはるかに超えた不気味さがある。悪役はすべて異常者という徹底ぶりに加えて男はすべて荒っぽく、女はすべて色っぽいという、もう単純すぎるぐらい単純な図式の中で、熱いハートを持ったタフな男たちのドラマが語られていく。ファミリー映画の監督になってしまったかと思わせたロドリゲスが本調子を取り戻した一作。というより、ロドリゲスのベストと思う。

フランク・ミラーのグラフィック・ノベルをロバート・ロドリゲスとミラー自身が監督、これにクエンティン・タランティーノが一部協力している(クレジットは特別ゲスト監督)。相当に過激なバイオレンスとスタイリッシュな映像で綴るハードボイルドな世界で、モノローグの多さがいかにもハードボイルドの一人称っぽい感じである。光るのはモノクロームにパートカラーを入れたビジュアル面のセンスの良さ。語られる3つの話自体に新しい部分はあまりないが、とにかくビジュアルが凄すぎる。劇画をそのまま映画にしたようなこの映像のオリジナリティは高く評価すべきだろう。とはいっても、個人的には首が飛んだり、手足を切断したりの容赦ない残虐描写は苦手。モノクロームである分、リアルさから少し逃れているのが救いなのだが、もう少し抑えても良かったのではないかと思う。スタイリッシュさはその方が際立つだろう。出てくるのはぶっとんだキャラクターばかりである。イライジャ・ウッド扮する人食いケヴィンのキャラクターは強烈で、「羊たちの沈黙」のレクター博士の異常さをはるかに超えた不気味さがある。悪役はすべて異常者という徹底ぶりに加えて男はすべて荒っぽく、女はすべて色っぽいという、もう単純すぎるぐらい単純な図式の中で、熱いハートを持ったタフな男たちのドラマが語られていく。ファミリー映画の監督になってしまったかと思わせたロドリゲスが本調子を取り戻した一作。というより、ロドリゲスのベストと思う。

映画は殺し屋のジョシュ・ハートネットが登場するプロローグで犯罪都市シン・シティの非情さをかいま見せた後、ブルース・ウィリス主演の「That Yellow Bastard」、ミッキー・ローク主演の「The Hard Goodbye」、クライブ・オーウェン主演の「The Big Fat Kill」と続いて、再びブルース・ウィリスの話に戻り、エピローグでハートネットが顔を出すという構成。同じシン・シティを舞台にしているだけで、3つの話それぞれに関連は薄いが、時系列を前後に動かす構成はもしかしてタランティーノのアイデアか。

3つのエピソードの中では「The Hard Goodbye」が好みである。傷だらけの顔で娼婦にも相手にされない仮出所中の大男マーヴは明らかにレイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女よ」の大鹿(ムース)マロイを踏襲している。マーヴは一夜を共にした天使のような女ゴールディ(ジェイミー・キング)を殺され、犯人に仕立てられそうになる。復讐を誓ったマーヴはストリップ・バーのケイディで追っ手を迎え撃ち、事件の背後にある大物がいるのを知る。ゴールディを殺したのはシン・シティの外れにある農場に住む不気味なメガネ男ケヴィン(イライジャ・ウッド)だった。農場を襲撃したマーヴは逆にケヴィンに倒される。気がつくと、自分の保護監察官ルシール(カーラ・グギノ)も監禁されていた。部屋の中には女たちの生首が飾られている。ケヴィンは人肉を食う異常者で、ルシールの目の前で笑みを浮かべながらルシールの手を食べたという。部屋を逃げ出したマーヴは装備を調えて、反撃に向かう。

マーヴを演じるミッキー・ロークは凝ったメイクで別人のよう。車にはねられても銃で撃たれても死なないタフな男の悲しい行く末を哀感を込めて好演している。このエピソードだけでも十分満足なのだが、映画はさらに2つのエピソードを楽しめるのでお腹いっぱいという感じ。出てくる多くの女優の中では予告編で目立っていたジェシカ・アルバよりも、日本刀を振り回すデヴォン青木(なんとロッキー青木の娘という)と、とても「スパイキッズ」の母親とは思えないカーラ・グギノ、2役を演じるジェイミー・キング、女ボスのロザリオ・ドーソンの印象が強い。

日本映画だったら、こういう題材、アニメにしてしまうだろうが、これはやはり実写でやることに意味がある。ルトガー・ハウアー、ベニチオ・デル・トロ、マイケル・マドセン、マイケル・クラーク・ダンカンというくせ者ぞろいの役者たちがそれぞれに見せ場を作っていて楽しいのだ。アメリカでは大ヒットした上に評価も高く、早くも続編どころか3作目までの製作が決まっているという。