2005/06/30(木)「宇宙戦争」

情け容赦なく絶望的。1時間57分の映画で、最後の10分ほどを除けば、映画は絶望的な状況が支配する。圧倒的な科学力を持った宇宙人に対して地球人は手も足も出ず、虫けらのように駆除されていくだけ。これは怖い。1953年のジョージ・パル製作「宇宙戦争」(バイロン・ハスキン監督)の火星人より怖いのは宇宙人たちの乗るトライポッドが地球人の血を吸う描写があるからだ。スティーブン・スピルバーグは圧倒的な描写で、H・G・ウェルズの古典SFを描ききった。これは描写の凄さだけで成立した映画であり、スペクタクルな都市の破壊とゆっくりと動く巨大なトライポッドによる蹂躙は一見に値するだろう。その意味で「ジュラシック・パーク」と同じ意味合いを持つ映画だと思う。問題はあまりにも原作に忠実な映画化であること。いくらなんでも有名すぎるラストは少し変えるだろうと思っていたら、原作と同じだった。もちろん、原作はこのラストがあるから傑作なのだが、19世紀文学の思想をそのまま映画化するのは工夫がないとも言える。少しは違うラストを考える気はなかったのか。

情け容赦なく絶望的。1時間57分の映画で、最後の10分ほどを除けば、映画は絶望的な状況が支配する。圧倒的な科学力を持った宇宙人に対して地球人は手も足も出ず、虫けらのように駆除されていくだけ。これは怖い。1953年のジョージ・パル製作「宇宙戦争」(バイロン・ハスキン監督)の火星人より怖いのは宇宙人たちの乗るトライポッドが地球人の血を吸う描写があるからだ。スティーブン・スピルバーグは圧倒的な描写で、H・G・ウェルズの古典SFを描ききった。これは描写の凄さだけで成立した映画であり、スペクタクルな都市の破壊とゆっくりと動く巨大なトライポッドによる蹂躙は一見に値するだろう。その意味で「ジュラシック・パーク」と同じ意味合いを持つ映画だと思う。問題はあまりにも原作に忠実な映画化であること。いくらなんでも有名すぎるラストは少し変えるだろうと思っていたら、原作と同じだった。もちろん、原作はこのラストがあるから傑作なのだが、19世紀文学の思想をそのまま映画化するのは工夫がないとも言える。少しは違うラストを考える気はなかったのか。

それよりも気になるのはスピルバーグがなぜこの映画を撮ろうと思ったかということ。「未知との遭遇」や「E.T.」で友好的な宇宙人を描いたスピルバーグがなぜ凶悪なだけの宇宙人を描いたのか。スピルバーグはパンフレットのインタビューでこう語っている。

「21世紀に入った今、僕らは世の中で起こっている多くのことに、それ以前よりも強い恐怖を抱いている。もちろん、宇宙からの侵略なんてことはないにしても、他国からの侵略はあるかもしれない。観客はそういう現実の恐怖を映画と重ね合わせられるので、より深いレベルで映画に共感できると思う」

ジョージ・パル版「宇宙戦争」やドン・シーゲル「ボディ・スナッチャー 恐怖の街」など50年代SF映画の背景に共産主義の台頭とその恐怖があったのは周知の事実だが、アメリカにとって今の状況は50年代以上に危機的なものなのだろう。ご丁寧なことにモーガン・フリーマンのナレーションやジョン・ウィリアムズの音楽はいずれも50年代風である。映画に流れるのは理解不能の敵に対する恐怖であり、ここでは相互理解の精神なんて微塵もない。アメリカにとって宇宙人とテロは同じことなのだろう。「ボウリング・フォー・コロンバイン」でマイケル・ムーアが分析したアメリカ人の恐怖がそのままこの映画には流れている。なんと分かりやすい思考回路かと思う。要するにスピルバーグは単純なのである。

スピルバーグが持つ一流の見せる技術がこんな風にしか使われないのは本当に惜しい。VFXの技術や演出がいかに革新的であっても、単純で古くさい思想に基づく映画は傑作にはならない。スピルバーグがこの映画で描いたのは、ムーアの主張を借りれば、外部に対して恐怖を抱くよう仕向けるアメリカ政府の手先みたいなことである。恐らく、スピルバーグ、そのことを自覚してはいないだろう。

あとは気づいたことをいくつか。トライポッドが出す「ボワーッ」という音は「未知との遭遇」のクライマックスに出てきた5音階に似ている。トム・クルーズとダコタ・ファニングがトライポッドに捕らえられ檻に入れられるシーンは「A.I.」のロボット狩りのシーンを思い起こさせた。何万年も前から地球侵略を狙って地下にトライポッドを埋めるぐらいなら、地球環境が自分たちに有害かどうかぐらい分かっていたはず。これではいかに科学力が発達していようと、宇宙人は間抜けに見えてしまう。ジョージ・パル版と違って、宇宙人に対して核兵器を使ってみなかったのはいくらなんでもそれでは無神経と思われるからだろう。小学生のころ、原作を読んで火星人を退治したのは地球の細菌だったというラストにセンス・オブ・ワンダーを感じたものだが、この映画ではカミカゼが吹いて宇宙人をやっつけたぐらいの描写にしか見えない。思想的にはそういうレベルの映画なのである。

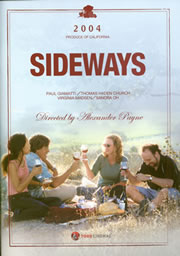

2005/06/28(火)「サイドウェイ」

「ワインは日ごとに熟成して、複雑になっていく。ピークを迎える日まで。ピークを境にワインはゆっくり坂を下りはじめる。そんな味わいも捨てがたいわ」。

「ワインは日ごとに熟成して、複雑になっていく。ピークを迎える日まで。ピークを境にワインはゆっくり坂を下りはじめる。そんな味わいも捨てがたいわ」。

パンフレットの真ん中の見開きページに引用してあるこのセリフが印象深い。言っているのはレストランのウエートレスでワインに詳しいマヤ(ヴァージニア・マドセン)。主人公のマイルス(ポール・ジアマッティ)はワインの趣味が合うマヤに好意を寄せるが、美人のマヤが自分を好きになるわけはないと半分あきらめている。親友で俳優のジャック(トーマス・ヘイデン・チャーチ)とともにカリフォルニアのワイナリーを巡る旅に出たマイルスは、ワイナリーで働くステファニー(サンドラ・オー)の家でマヤといい雰囲気になる。

台所から居間のソファを経てポーチに出るまで2人はワインのことしか話さない。しかし、マヤの濡れたまなざしは別のことを物語っている。マヤのマイルスへのまなざしには最初から好意が感じられるのだ。ワインの話とまなざしの意味が一致するのが冒頭のセリフなのだが、マイルスは居心地が悪くなってしまい、マヤが重ねてきた手を振り払って席を立つ。2年前に離婚した妻にまだ未練があるし、女性に対して臆病になっているのだ。意を決して戻ったマイルスは台所にいるマヤを抱きしめてキスをする。

芝山幹郎はこの一連のシーンを「『伝説』にさえなるかもしれない」ラブシーンと評している。それほど印象的なシーンであり、もうここだけでこの映画はいいと思えてしまう。ロマンティックであり、リアルであり、切実だ。「アバウト・シュミット」で定年退職した男を描いたアレクサンダー・ペイン監督が今度は40代の男2人を描く。その演出はこのシーンが象徴するように奥行きが深い。どのエピソードもユーモアの中に真実がこもっており、キャラクターに人生経験を感じさせる陰影がある。劇中に出てくる極上のワインと同様にコクのある映画だ。

主人公のマイルスは国語教師で小説家を志望している。売れない役者のジャックが1週間後に不動産会社の娘と結婚することになったことから、2人は独身最後の旅に出る。マイルスにとっては好きなワインを楽しむ旅だったが、ジャックは女のことしか頭にない。ステファニーに声をかけたのもお楽しみが目的だった。マイルスは以前からマヤのレストランに立ち寄っており、顔なじみだったが、ステファニーとマヤも知り合いであることが分かる。ジャックはステファニーと、マイルスはマヤと行動をともにする。近く結婚することをジャックはステファニーに隠していたが、マイルスはうっかり口を滑らせてしまう。

映画はこうした物語をユーモラスに描く。同時に結婚に失敗し、仕事でも「自分は何も達成していない」と落ち込むマイルスや3年間の形骸化した結婚生活に終止符を打ったマヤ、気ままな生活に愛着を持ち結婚への迷いを口にするジャックの姿を描いていく。「アバウト・シュミット」を僕はあまり感心しなかったけれど、今回のペインの演出は充実している。さまざまな小さなドラマで人生の真実を描き出し、面白く見せるペインの技術は洗練されていると思う。登場するワインへの蘊蓄は人生の比喩でもある。

主演のポール・ジアマッティは「アメリカン・スプレンダー」に続いて、ダメ男を好演している。ヴァージニア・マドセンは若いころ、もの凄い美女だったが、今は普通の美女である。ただ、若いころよりも情感はあふれており、アカデミー助演女優賞ノミネートも当然という感じの味わい深い演技を見せている。

2005/06/25(土)「海猿」

オープニングに大規模な救援活動シーンがあって、なんだなんだと思ったら、最後にこれが「海猿 THE NEXT STAGE」(2006年春公開)のものと分かる。これはDVDのみの仕様か? で、7月5日から始まるフジテレビの「海猿」も伊藤英明、加藤あいが主演。つまりテレビと映画を連動させているわけで、「踊る大捜査線」と同じくメディアミックスになるようだ。しかし、テレビドラマまで付き合ってられないな(けど、見てないと、来年公開の映画に話がつながらないかもしれない)。

映画の方はスタンダードな出来と思う。海上保安庁の潜水士を目指す14人の訓練生の物語。優秀な訓練生・仙崎に伊藤英明、厳しい教官に藤竜也が扮する。水深40メートル、残圧30、1人分の酸素しかない状況でどうする―という命題をこの教官は最初に口にする。予想通り、クライマックスにはその通りのシチュエーションが登場する。「仙崎はバディを見捨てない。お前たちが救援に来ると信じて待っている」と、上官の命令を無視して訓練生たちに言う教官の言葉がなかなか感動的である。

しかし、いろいろと引っかかるところはあって、主人公のバディで劣等生の伊藤淳史を途中で死なせたりとか、クライマックスにかかわってくる藤竜也の過去のエピソードとか、加藤あいはなぜあんなに酔っぱらっていたのか分からないとか、もう少しうまく描けないものかと思う。別にこれがテレビドラマになると分かっているから書くわけではないが、全体的にテレビと同程度の描写が目についた。訓練生たちの描き方も「ウォーターボーイズ」のノリである。パッケージングは誰もが指摘するように「愛と青春の旅立ち」。

加藤あいは良かった。その友人の看護婦役・香里奈は去年、これと「深呼吸の必要」「天国の本屋 恋火」の3本の映画に出たが、今年は全然見かけないな。

2005/06/25(土)「スター・ウォーズ エピソードIII シスの復讐」

前半の密度の濃いVFXが展開される戦いの描写はその細かさに感心はしても、もはやVFXでは驚かないので大して心は動かされないが、後半の描写にはまいった。アナキンがついにフォースの暗黒面(ダークサイド)に落ちていくドラマティックな展開もいいが、終盤、ダース・ベイダーの誕生とルーク、レイアの誕生がカットバックで映し出される場面から、ラストのタトゥイーンの場面に至る描写に感極まった。「エピソードIV 新たなる希望」に見事につながっていく展開である。ラスト、オビ=ワン・ケノービが砂漠の惑星タトゥイーンへ生まれたばかりのルークを連れて行き、ルークの叔父叔母に預けるシーンに映し出されるのは2つの太陽が沈む夕暮れの光景。この詩情あふれるタトゥイーンからすべては始まったのだ。「スター・ウォーズ」は28年かかって見事に円環を閉じた。こちらがこの終盤に心を揺さぶられるのも28年間の重みがあるからにほかならない。

前半の密度の濃いVFXが展開される戦いの描写はその細かさに感心はしても、もはやVFXでは驚かないので大して心は動かされないが、後半の描写にはまいった。アナキンがついにフォースの暗黒面(ダークサイド)に落ちていくドラマティックな展開もいいが、終盤、ダース・ベイダーの誕生とルーク、レイアの誕生がカットバックで映し出される場面から、ラストのタトゥイーンの場面に至る描写に感極まった。「エピソードIV 新たなる希望」に見事につながっていく展開である。ラスト、オビ=ワン・ケノービが砂漠の惑星タトゥイーンへ生まれたばかりのルークを連れて行き、ルークの叔父叔母に預けるシーンに映し出されるのは2つの太陽が沈む夕暮れの光景。この詩情あふれるタトゥイーンからすべては始まったのだ。「スター・ウォーズ」は28年かかって見事に円環を閉じた。こちらがこの終盤に心を揺さぶられるのも28年間の重みがあるからにほかならない。

アナキンはなぜフォースの暗黒面に落ちたのか、帝国はどのように生まれたのか。この映画のドラマはそこの部分にしかない。それで十分である。6作かかって描くドラマの配分としてこれで不足はない。いつものように冒頭の字幕の後、アナキン(ヘイデン・クリステンセン)とオビ=ワン・ケノービ(ユアン・マクレガー)は分離主義者のグリーバス将軍に拉致された最高議長パルパティーン(イアン・マクダーミド)の救出に向かう。既にR2-D2がアナキンの戦闘機に乗っている。2人はドロイドの攻撃をかわして議長の奪回に成功。ジェダイ騎士として一人前になったアナキンは前作「クローンの攻撃」で敗れたシスのドゥークー伯爵(クリストファー・リー)を仕留める。一方、ジェダイ評議会は強大な権力を手中にしつつある議長の動向に目を光らせていた。議長の推薦で評議会の一員になったアナキンは議長と親しいがためにマスターの称号は与えられない。アナキンと秘かに結婚していたパドメ(ナタリー・ポートマン)は子供を身ごもるが、アナキンは出産の際にパドメが死ぬ夢を見る。議長はフォースの暗黒面の力を手に入れれば、人の死も克服できるとアナキンにささやく。アナキンは次第に評議会への不満を募らせ、パドメの命を救うために暗黒面への誘惑に抗しきれなくなってくる。

メイス・ウィンドウ(サミュエル・L・ジャクソン)をはじめとしたジェダイのメンバーがトルーパーたちに裏切られて次々に倒されていく後半の展開とアナキンの変貌には胸を打たれる。それは6作に及ぶドラマの大きなうねりがあるからだ。これを1本の独立した映画として見れば、よくできた作品というレベルにとどまるだろう。ドラマは起伏に富んでいるとは言えないし、俳優の演技よりもVFXの方が目立っている。しかし、シリーズの1本として見ると評価は異なってくるのである。ジェダイがメタメタにやられる話であるにもかかわらず、それほど暗い気分にならないのはルークとレイアという「新たなる希望」が残され、この後にどうなるかを観客は分かっているからだ。

1977年(日本では78年)の「スター・ウォーズ」ショックを体験した世代とそれを知らない世代とではこの映画の評価は異なるかもしれない。だが、他人の評価なんて知ったことではない。スター・ウォーズ体験は自分の映画体験、個人的体験と密接に関わっているのだ。アメリカでの第1作公開直後に発売されたサントラ盤(2枚組LP)を買って、日本公開まで待ち続けた1年間のなんと長かったことか。28年前のそんな出来事が鮮明に思い出されてくる(今回、28年ぶりに「スター・ウォーズ」のサントラを買った)。これはスパンの長い映画にしか成し得ないことである。

ルーカスは「帝国の逆襲」の公開時に全9部作のシリーズという構想を立てた。最初の3部作はルークの親の世代、最後の3部作はルークの子供たちの世代を描くはずだった。それが1999年のシリーズ再開を前に6部作に修正されたのは、シリーズで最も力強いキャラクターであるダース・ベイダーの悲劇としてこのシリーズを組み立てようと考え直したからだろう。「ジェダイの復讐(帰還)」公開後しばらくは「ルーカスはスター・ウォーズを作る意欲を失っている」ともささやかれたが、それを覆したのもこの構想を思いついたからだと思う。スター・ウォーズは結局、ダース・ベイダーの話なのであり、その誕生を描いた「シスの復讐」はシリーズの中核に位置する重要な作品なのだと思う。

2005/06/21(火)「バットマン ビギンズ」

個人的に興味があったのはティム・バートンが第2作「バットマン リターンズ」(1992年)で提起した問題を今回はどう描いているかということだった。すなわち、バットマンはなぜあんな格好をしているのかということ。ここが合理的に説明されなければ、どんな重厚なドラマも嘘くさくなってしまう。監督・脚本のクリストファー・ノーラン(「メメント」「インソムニア」)はちゃんとそこを分かっていて、恐怖に絡めて説明している。バットマンのコスチュームは悪人たちへの恐怖のシンボルなのである。主人公のブルース・ウェインは子供の頃、井戸に落ち、コウモリの大群に襲われた。それが恐怖のトラウマとなっており、前半はその恐怖の克服の過程を詳細に描く。正義の味方のコスチュームに自分の恐怖をイメージしたものを選ぶのは、理にかなっている。

個人的に興味があったのはティム・バートンが第2作「バットマン リターンズ」(1992年)で提起した問題を今回はどう描いているかということだった。すなわち、バットマンはなぜあんな格好をしているのかということ。ここが合理的に説明されなければ、どんな重厚なドラマも嘘くさくなってしまう。監督・脚本のクリストファー・ノーラン(「メメント」「インソムニア」)はちゃんとそこを分かっていて、恐怖に絡めて説明している。バットマンのコスチュームは悪人たちへの恐怖のシンボルなのである。主人公のブルース・ウェインは子供の頃、井戸に落ち、コウモリの大群に襲われた。それが恐怖のトラウマとなっており、前半はその恐怖の克服の過程を詳細に描く。正義の味方のコスチュームに自分の恐怖をイメージしたものを選ぶのは、理にかなっている。

これに加えてノーランは両親を強盗に殺されたウェインの自責の念と復讐意識を描いていく。ヒマラヤでの苦悩の末に「正義は調和をもたらす。復讐は自己満足だけ」という結論に達したウェインが理想主義者だった父の死後、賄賂が横行して役人も警察も腐りきったゴッサム・シティの立て直しに動くことにも説得力があるのである。

前半の重厚なドラマがアクション中心の後半に生きてくる。あるいは後半のバットマンの活躍を生かすためにウェインのキャラクターを描き込んだのが今回の「バットマン ビギンズ」と言える。これは十分成功していると思うものの、やはり1時間ほどある前半は少し長すぎるのではないかと感じる。後半に至って、バットマンの秘密兵器やコスチュームがウェインの会社の閑職(応用科学部)にいるフォックス(モーガン・フリーマン)によって既に開発されていたというのも、ややご都合主義的な感じがする。前半のドラマからお約束のバットマン・ワールドへ至る描写にもう一工夫欲しかったところだ。ノーランの演出は真っ当でドラマの組み立ても悪くないけれど、タイトな傑作になり損ねた正直な力作というのが率直な感想である。

ドラマの作りは凝っている。世界放浪の旅に出たウェインがブータンの刑務所にいるところにヘンリー・デュカード(リーアム・ニーソン)が訪れ、ウェインはヒマラヤで修行を積むことになる。デュカードのボスで渡辺謙演じるラーズ・アル・グールが率いる集団は過去に腐った都市を壊滅させてきた組織である。ウェインはここで鍛えられて強くなるが、悪人の処刑を命じられて拒否し、組織のアジトを破壊する。ゴッサム・シティに7年ぶりに帰ってみると、そこは父親(ライナス・ローチ)がいたころとは異なり、マフィアのファルコーネ(トム・ウィルキンソン)が牛耳って、貧困がはびこる街になっていた。ウェインの幼なじみで正義感に燃える検事レイチェル・ドーズ(ケイティ・ホームズ)はファルコーネを逮捕したいと思っているが、上層部も警察もファルコーネの言いなりで手も足も出ない。ウェインは腐った街の浄化のためにバットマンとなる準備を進める。

これが大まかな設定だが、敵役が単なるマフィアでは小さいなと思っていたら、精神科医のジョナサン・クレイン(キリアン・マーフィー)が登場し、さらに大がかりな悪の組織があることが分かる。このクレインの印象が強い。映画はラストでバートンの第1作へのつながりを示すエピソードを入れているが、この映画の続編を作るなら、キリアン・マーフィーを敵役(スケアクロウ)として登場させた方が面白いのではないかと思う。

主人公ブルース・ウェインを演じるのは「アメリカン・サイコ」「リベリオン」などのクリスチャン・ベール。渡辺謙、リーアム・ニーソンに加えて、執事のアルフレッドにマイケル・ケイン、ゴッサム・シティで唯一のまともな警官ジム・ゴードンにゲイリー・オールドマン、ウェインの会社の副社長にルトガー・ハウアーと渋いキャストがそろった。ベールの暗い顔つきはトラウマを持つウェイン役に違和感がないが、主役を張るのに十分な派手さもない。こうした脇の役者たちがそれを補っている。