2005/10/31(月)「四月の雪」

省略が洗練を感じさせ、寡黙さが余韻を生む。描写によって物語を語るのが映画の基本とすれば、ホ・ジノの演出は映像表現の高度な部分を兼ね備えている。セリフで心情を説明するような野暮なことはしていないし、単なる不倫を純愛とも悲恋とも声高に主張したりはせず、ただただ2人の行動を静かに綴るのみだ。これが唯一崩れるのは主演の2人が交通事故死した若者の葬儀に行く場面。ここの類型的な演出は映画のトーンから浮いている。ここは2人が心を通わせる契機となる場面なので、なおさら慎重な演出が必要だっただろう。描写のあまりの自然さは逆に多少の不満にもつながっていて、物語にもう少しひねりを加えてくれないと、日常的な描写ばかりでは一般的な面白みには欠ける。物語をどう表現するかにホ・ジノの関心はあり、物語自体をどう面白くするかに心を砕いてはいないようだ。もちろん、そういう映画の方法もあるので、これは単に好みの問題なのだが、それならば、所々にウェットなピアノ曲など流さない方が良かったと思う。意識的に劇的効果を廃するのならば、音楽は最小限にとどめた方が良かった。

省略が洗練を感じさせ、寡黙さが余韻を生む。描写によって物語を語るのが映画の基本とすれば、ホ・ジノの演出は映像表現の高度な部分を兼ね備えている。セリフで心情を説明するような野暮なことはしていないし、単なる不倫を純愛とも悲恋とも声高に主張したりはせず、ただただ2人の行動を静かに綴るのみだ。これが唯一崩れるのは主演の2人が交通事故死した若者の葬儀に行く場面。ここの類型的な演出は映画のトーンから浮いている。ここは2人が心を通わせる契機となる場面なので、なおさら慎重な演出が必要だっただろう。描写のあまりの自然さは逆に多少の不満にもつながっていて、物語にもう少しひねりを加えてくれないと、日常的な描写ばかりでは一般的な面白みには欠ける。物語をどう表現するかにホ・ジノの関心はあり、物語自体をどう面白くするかに心を砕いてはいないようだ。もちろん、そういう映画の方法もあるので、これは単に好みの問題なのだが、それならば、所々にウェットなピアノ曲など流さない方が良かったと思う。意識的に劇的効果を廃するのならば、音楽は最小限にとどめた方が良かった。

最も残念なのは、これは監督の責任ではないけれど、韓流ブームの中核的な映画としてパッケージングされていることだ。主演がペ・ヨンジュンである必要はなかったし、そうでない方が下手な反発にはさらされず、映画の本質は見極めやすくなっただろう。

キネ旬10月上旬号のインタビューでホ・ジノはヨンジュンについて、こう語っている。

「後半になって、インスが能動的に動くのが難しい状況に追い込まれてからは、私はもう少し間接的で深みのある演技をしてほしかったけれど、俳優としては何か積極的に動ける表現がしたかったようです。これは私の映画に出演する俳優たちが共通して持つ希望ですけれど……」

感情表現を俳優にはできる限り抑えさせ、それを別の描写によって表現するというホ・ジノの方法がヨンジュンには理解できなかったらしい。ヨンジュンが溌剌とするのは不倫の一線を踏み越えた後に見せる笑顔であり、この脳天気な笑顔がヨンジュンという俳優のキャラクター的限界を表しているように思う(「スキャンダル」の時のようにメガネを外せば何とかなったか)。監督の意図を理解できなかったのは“韓国の宝石”と称されるソン・イェジンにも言えることかもしれない。得意の泣く演技を封じられたイェジンはそれによって、別の魅力を引き出されることになった。ヨンジュンと会う前にシャワーを浴びる女心やベッドシーンのエロティシズム。清純さとは異なるそうした大人の女の魅力をイェジンは見せており、クロースアップを多用した撮影がそれを余すところなく伝えている。

ホ・ジノはこの映画を長く撮ってたくさん切ったという。無駄な部分を切りつめていく作業こそが洗練を生む。それをよく理解しているのだと思う。饒舌を廃した寡黙な映画。かつてはそういう映画が邦画にもあったが、今はほとんど見かけることがなくなった。しかし、この何ということもないストーリーの映画を支えているのはそうした方法論なのである。ほとんど純文学のノリに近いこの方法では大衆性を得ることは難しいと思う。だからといって、ホ・ジノの価値が損なわれることがないのもまた確かなことではある。

2005/10/30(日)「ティム・バートンのコープス ブライド」

ティム・バートン監督のストップモーション・アニメーション。子供を連れて日本語吹き替え版で見た。だからオリジナルの歌の良さやジョニー・デップ、クリストファー・リー、ヘレナ・ボナム=カーターなどのセリフ回しなどは楽しめなかったのだが、それでもそれなりに面白い(欲を言えば、吹き替え版であっても歌だけは原曲を使ってほしいと思うが、子供のことを考えれば無理なのかもしれない)。個人的には「チャーリーとチョコレート工場」よりもこちらの方が好きである。物語を過不足なく(ストップモーション・アニメとしては大作の1時間17分に)まとめた作りは見事。ダークな雰囲気の中でクスクス笑わせながら温かいストーリーを語るのはバートンらしく、それを忠実にアニメ化したのが共同監督のマイク・ジョンソンなのだろう。完璧なアニメーティングと構図に加えて、セットの造型も細かく丁寧である。良い出来だと思いつつ、何だか物足りない思いも残るのはこれがチョコレート工場同様にファミリー向け映画だから。もちろんだからこそ、子供を連れて行ったのだれども、「スリーピー・ホロウ」「バットマン リターンズ」のようなバートン映画が好きなファンとしてはファミリー映画ばかり作らず、次作こそは大人向けの映画を作ってほしいと切に願う。

ティム・バートン監督のストップモーション・アニメーション。子供を連れて日本語吹き替え版で見た。だからオリジナルの歌の良さやジョニー・デップ、クリストファー・リー、ヘレナ・ボナム=カーターなどのセリフ回しなどは楽しめなかったのだが、それでもそれなりに面白い(欲を言えば、吹き替え版であっても歌だけは原曲を使ってほしいと思うが、子供のことを考えれば無理なのかもしれない)。個人的には「チャーリーとチョコレート工場」よりもこちらの方が好きである。物語を過不足なく(ストップモーション・アニメとしては大作の1時間17分に)まとめた作りは見事。ダークな雰囲気の中でクスクス笑わせながら温かいストーリーを語るのはバートンらしく、それを忠実にアニメ化したのが共同監督のマイク・ジョンソンなのだろう。完璧なアニメーティングと構図に加えて、セットの造型も細かく丁寧である。良い出来だと思いつつ、何だか物足りない思いも残るのはこれがチョコレート工場同様にファミリー向け映画だから。もちろんだからこそ、子供を連れて行ったのだれども、「スリーピー・ホロウ」「バットマン リターンズ」のようなバートン映画が好きなファンとしてはファミリー映画ばかり作らず、次作こそは大人向けの映画を作ってほしいと切に願う。

結婚を翌日に控えた青年ビクターが森の中で誓いの言葉の練習をしたために死体の花嫁(コープス・ブライド)エミリーと結婚する羽目になる。親が決めた婚約者ビクトリアを一目で好きになっていたビクターはさてどうする、というシチュエーション。ビクターの両親は成金で、ビクトリアの家は金庫がスッカラカンの貧乏貴族。富と名声をそれぞれに欲した両親が進めた結婚話だったが、ビクターのナイーブさとビクトリアの清楚さはそれぞれが惹かれ合うのに十分な理由を持っている。一方、エミリーは幸福な結婚を夢見ていたのに結婚してすぐに夫から殺されてしまった過去がある。この3人の善良な三角関係に絡んでくるのが正体不明の男バーキスで、この映画唯一の悪役である。生者か死者か、ビクターはどちらを選ぶのか。普通なら生者を選ぶに決まっているが、映画は死者の世界を明るいカラーで、生者の世界はモノクロームに近いくすんだ色合いで描き、死者の世界のデメリットを打ち消している。バーキスの存在は三角関係の解消による切なさを和らげる方向に働いており、この脚本、なかなか巧妙だ。つまり、結ばれた2人だけでなく、取り残された1人にも満足感が得られる構造になっているわけである。

ストップモーション・アニメの常で技術的な部分についつい目が行ってしまう。「キング・コング」(1933年)の昔からストップモーション・アニメはどこか動きにぎこちない部分が残るものだが、この映画、一瞬、CGではないかと思えるほど滑らかな動き。花嫁のブーケやドレスが風に揺れるシーンなど極めて自然である。この撮影、なんとデジタル・スチール・カメラが使われたという。スチール・カメラの画像を1秒間に24コマつなげれば、確かにアニメになるのだが、その作業は想像を絶するほど根気のいるものだろう。いや、ストップモーション・アニメは元々根気のいるものであり、画像の処理がデジタルならば簡単にできるという利点は確かにあるのだが、スチールを使うというのは普通は考えない。これはもう気分的なもので、ムービーカメラを使ったにしても一コマずつ撮っていくしかないのだから、スチールで撮ったって別に構わないのだ。編集もパソコンでできるメリットがある。そうした技術的な部分を映画からは感じさせないのが良いところで、技術が物語を語る手段に収まって前面に出てこないのは好ましい。

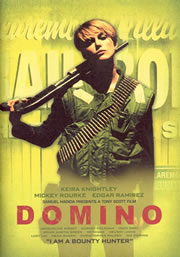

2005/10/26(水)「ドミノ」

実在した女賞金稼ぎドミノ・ハーヴェイを描くアクション映画。というよりはアクション映画のストーリーに実在の賞金稼ぎをはめ込んだと言うべきだろう。中心となる事件がうまくできすぎていて、いかにもフィクションという感じがある。マフィアと現金輸送車強奪グループと賞金稼ぎの三つどもえの争いとなるこの事件自体は、誤解と陰謀が絡み合って面白い。監督のトニー・スコットはミュージック・ビデオのような映像で物語を綴っていく。短いカット割りとフラッシュバック、ざらついた映像の連続は、しかし、効果を上げているとは言えない。スタイリッシュを目指したと思えるのにそうなっていず、感情移入を拒否して見にくいだけなのである。同じく凝った映像で楽しませた「シン・シティ」と比べれば、両者の優劣は歴然とするだろう。それ以上に問題なのは端的に「ドミノ」にはハートがないこと。ドミノのキャラクターや仲間との関係が極めて表層的なものに終わっており、エモーションが高まっていかない。主演のキーラ・ナイトレイは悪くないだけに残念だ。

実在した女賞金稼ぎドミノ・ハーヴェイを描くアクション映画。というよりはアクション映画のストーリーに実在の賞金稼ぎをはめ込んだと言うべきだろう。中心となる事件がうまくできすぎていて、いかにもフィクションという感じがある。マフィアと現金輸送車強奪グループと賞金稼ぎの三つどもえの争いとなるこの事件自体は、誤解と陰謀が絡み合って面白い。監督のトニー・スコットはミュージック・ビデオのような映像で物語を綴っていく。短いカット割りとフラッシュバック、ざらついた映像の連続は、しかし、効果を上げているとは言えない。スタイリッシュを目指したと思えるのにそうなっていず、感情移入を拒否して見にくいだけなのである。同じく凝った映像で楽しませた「シン・シティ」と比べれば、両者の優劣は歴然とするだろう。それ以上に問題なのは端的に「ドミノ」にはハートがないこと。ドミノのキャラクターや仲間との関係が極めて表層的なものに終わっており、エモーションが高まっていかない。主演のキーラ・ナイトレイは悪くないだけに残念だ。

映画は警察の取調室でFBI捜査官(ルーシー・リュー)の聴取に答えて、ドミノが事件を回想する形式。ドミノは俳優ローレンス・ハーヴェイとモデルの母親(ジャクリーン・ビセット)の間に生まれた。高校時代からスーパーモデルとして活躍したが、セレブな生活に嫌気が差して、新聞広告で募集記事を見つけた賞金稼ぎ(バウンティ・ハンター)となる。映画の前半は実際のドミノの奔放な人生を描いていく。メインの事件が始まってからはほとんどフィクション(映画の冒頭にはBased on a True Storyと出た後にSort of ...とただし書きがつく)。賞金稼ぎのボスはエド(ミッキー・ローク)、仲間はチョコ(エドガー・ラミレス)とアフガニスタン人の運転手アルフ(リズワン・アビシ)。これに保釈金保証人クレアモント(デルロイ・リンドー)、ドミノを取材するテレビ局スタッフ(クリストファー・ウォーケンが変人プロデューサー、「アメリカン・ビューティー」のミーナ・スヴァリが美人スタッフを演じる)、マフィア、カジノのオーナー、現金輸送車強奪グループが絡まり合ってストーリーが進む。

脚本は「ドニー・ダーコ」のリチャード・ケリー。メインの事件の描き方は、映画の最初の方から事件の断片を入れていくところなどガイ・リッチー「スナッチ」を思わせる。これは人命がかかった事件なので、もっとエモーショナルなものになっていくはずなのだが、この映画の描き方ではそれが希薄になってしまう。希薄なのはドミノとチョコの関係にも言え、クライマックス前のラブシーンが盛り上がらないのはそれまでの2人の関係の描き方が不十分だからだろう。凝った映像だけがあって、中身がない映画になってしまっている。描写を積み重ねて登場人物の内面まで描き出していくような演出に欠けているのである。MTV出身の監督にはこういうケースがよくあるが、ベテランと言えるトニー・スコットがこういう映画を撮っているようでは困る。

映画の最後に登場する実際のドミノ・ハーヴェイはフランセス・マクドーマンドのような容貌だった。ドミノは今年6月27日、自宅の浴槽で死んだ。35歳。死因は特定されていないが、麻薬の大量摂取が原因とされているという。母親役のジャクリーン・ビセットは久しぶりに見た。かつてはキーラ・ナイトレイ同様、指折りの美人女優だったが、細かいしわが顔全体に刻まれていて、あまりと言えばあまりの老けよう。61歳だから仕方がないのだが、それにしてもこんなに老けるとは驚きである。

2005/10/20(木)「ヒトラー 最期の12日間」

タイトルの意味よりもベルリン陥落か第三帝国の崩壊という感じの内容だなと思ったら、原題はDer Untergang(没落、破滅という意味とのこと)。その通りで特にヒトラーに焦点を絞った映画ではない。だからパンフレットにある「戦後初めてヒトラーを注視した映画」というニューヨークタイムズの批評には疑問を感じる。これまでの映画の中で描かれた悪の象徴としてのヒトラーよりは人間性が描かれているのだろうが、映画の中のヒトラーはベルリン陥落を前に錯乱した人物としか思えないぐらいの描き方である。ヒトラーは戦争を無用に長引かせることによるベルリン市民の犠牲など何とも思っていず、人間性を肯定的に描いた映画では全然ない。第一、ヒトラーがエヴァ・ブラウンとともに自殺した後も映画は延々と続くのだ。とはいっても、日本では昭和天皇をこのヒトラーのように描いた映画などこれまでまったくないことを考えれば、まだまだドイツはえらいと言うべきか。

タイトルの意味よりもベルリン陥落か第三帝国の崩壊という感じの内容だなと思ったら、原題はDer Untergang(没落、破滅という意味とのこと)。その通りで特にヒトラーに焦点を絞った映画ではない。だからパンフレットにある「戦後初めてヒトラーを注視した映画」というニューヨークタイムズの批評には疑問を感じる。これまでの映画の中で描かれた悪の象徴としてのヒトラーよりは人間性が描かれているのだろうが、映画の中のヒトラーはベルリン陥落を前に錯乱した人物としか思えないぐらいの描き方である。ヒトラーは戦争を無用に長引かせることによるベルリン市民の犠牲など何とも思っていず、人間性を肯定的に描いた映画では全然ない。第一、ヒトラーがエヴァ・ブラウンとともに自殺した後も映画は延々と続くのだ。とはいっても、日本では昭和天皇をこのヒトラーのように描いた映画などこれまでまったくないことを考えれば、まだまだドイツはえらいと言うべきか。

映画はヒトラーの秘書となり、その最期まで身近にいたトラウドゥル・ユンゲ(アレクサンドラ・マリア・ララ)の視点が中心になっている。実は映画で最も心を揺さぶられたのは物語が終わった後に実在の年老いたユンゲが登場するラストである。ここでユンゲはニュールンベルク裁判までユダヤ人が600万人も虐殺されたことを知らなかった、と話す。しかし、自分がヒトラーの秘書になったのと同じ年で虐殺されたユダヤ人女性のことを知り、後悔の念を語るのだ。「もし、私が目を見開いていれば、気づけたはずです」。それはユンゲだけではない。ドイツ国民の多くは目を見開いていなかった。いや、見開いているのに自分が見たものの意味が分からなかった。分かったのにそれを自分に隠していた。隠さずに間違いを主張すれば、殺されるのだから仕方がないとも言えるのだが、映画で描かれたことは60年前に終わったことではないという思いを強くする。そういう状況はいつの時代でもあり得ることだろう。ユンゲの言葉はだからこそ重い。

映画を見て強く印象に残るのはバカな独裁者の妄想を信じた人々とそれに疑問を呈する人々が同じように戦争の犠牲になっていく姿である。砲撃で犠牲になる市民、ヒトラーの自殺の後を追うように自殺する側近たち、裏切り者として親衛隊から殺される男たち、軍を盲目的に信じてソ連兵に銃を向ける少年たち、寝ている間に母親から毒殺されるゲッベルスの子どもたち。この映画、反戦のスタンスを少しも崩していない。同時にドイツも戦争末期は日本と同じような状況だったのだなと思わされる。どこの国も崩壊する時の状況は同じようなことになるのだ。

監督は「es[エス]」のオリバー・ヒルシュビーゲル。刑務所内で役割を固定されたことによる人間性の崩壊を描いた「es」はこの映画に通じるものがあると思う。ヒトラーを演じるのは「ベルリン 天使の詩」のブルーノ・ガンツ。

2005/10/15(土)「この胸いっぱいの愛を」

梶尾真治原作の「クロノス・ジョウンターの伝説」を元にして、「黄泉がえり」の塩田明彦が監督したファンタジー(梶尾真治は映画をノベライズした「この胸いっぱいの愛を」も書いている)。クロノス・ジョウンターとは不完全なタイムマシンの名前とのことだが、映画にタイムマシンは登場しない。飛行機からなぜか20年前にタイムスリップした主人公の鈴谷比呂志(伊藤英明)が少年時代に好きだった年上の女性和美(ミムラ)を救おうと奔走する。和美は難病にかかっており、手術をすれば助かったのに、それを拒否して死んでしまったのだ。これに同じ飛行機に乗っていた3人の男女(勝地涼、倍賞千恵子、宮藤官九郎)のエピソードが並行して描かれる。

梶尾真治原作の「クロノス・ジョウンターの伝説」を元にして、「黄泉がえり」の塩田明彦が監督したファンタジー(梶尾真治は映画をノベライズした「この胸いっぱいの愛を」も書いている)。クロノス・ジョウンターとは不完全なタイムマシンの名前とのことだが、映画にタイムマシンは登場しない。飛行機からなぜか20年前にタイムスリップした主人公の鈴谷比呂志(伊藤英明)が少年時代に好きだった年上の女性和美(ミムラ)を救おうと奔走する。和美は難病にかかっており、手術をすれば助かったのに、それを拒否して死んでしまったのだ。これに同じ飛行機に乗っていた3人の男女(勝地涼、倍賞千恵子、宮藤官九郎)のエピソードが並行して描かれる。

物語の視点は逆だが、構成としては「黄泉がえり」と同じで、あの映画が脇筋のエピソードでも泣かせたようにこの映画でも泣かせる話になっている。特に宮藤官九郎のエピソードなどは一場面だけなのに情感豊かに描いてうまいと思う(これは中村勘三郎のうまさのためもある)。僕は本筋の方も面白く見たけれど、難病をポイントにしてしまうのには少し抵抗を感じた。どう生きる意志を持たせるか、和美がどのようにして生きようと決意したかをもっと詳細に描くと、良かったかもしれない。和美が手術を受けようと考えを変えたら、主人公は過去から消えてしまう。愛する人のために願いがかなった時、自分は消えるという切なさをもっと前面に出してくれると、好みの映画になったと思う。主人公に「黄泉がえり」の草なぎ剛ほどの共感を持てないのは伊藤英明の演技のためか、脚本の描き方が不十分なためか。恐らく両方が原因なのだろう。

舞台は北九州市門司。東京から仕事で北九州へ向かった主人公がふと気がつくと、かつての自宅のそばにいて、20年前の自分(富岡涼)に出会い、タイムスリップしたことに気づくという冒頭が好調である。比呂志は少年時代、離婚した母から祖母(吉行和子)に預けられてここで過ごした。慣れない学校と自宅で寂しさを紛らわせてくれたのが、近くに住む大学を卒業したばかりの和美だった。将棋の相手になり、バイオリンも教えてくれた和美を比呂志は好きだったが、和美はある日、入院してそのまま帰らぬ人となった。その間の事情をタイムスリップした比呂志は知り、和美に手術を受けさせようと、奔走することになる。同じ飛行機に乗っていた布川輝良(勝地涼)もタイムスリップしていた。布川はヤクザで殺しに失敗して、北九州でしばらく身を潜めるよう言われたが、たぶん自分は殺されると覚悟している。布川の母親は自分を生んだ時に死んでおり、母親に会えなかったことが布川の心残りとなっている。布川は母親が勤めていた保育園の園長(古手川祐子)から、母がレイプされ、自分がその結果の子だったことを知る。これもいい話なのだが、母親が生むことを決意した理由に今ひとつ説得力がない。

SF的に考えれば、同じ飛行機には多数の乗客がいたのに、なぜ4人だけがタイムスリップしたのか、なぜ20年前なのかという点があいまいである。映画のテーマである「人生で一つだけやりなおすことができたら」という思いは他の乗客にもあるはずだろう。原作の場合はタイムマシンによって自分の意志で過去へ行くわけだから、かまわないのだが、映画の場合は4人の特殊性を何か設定しておいた方が良かったと思う。タイムスリップはあくまで物語を語るための手段というのは分かるのだが、そういう細部が重要なのである。いい話なのに本筋が「黄泉がえり」に劣った印象なのは細部の甘さがあるからだろう。