2025/12/21(日)「シャドウズ・エッジ」ほか(12月第3週のレビュー)

劇場限定で公開されているのが「アベンジャーズ ドゥームズデイ」のティーザー映像。内容はスティーブ・ロジャース=キャプテン・アメリカが帰ってくるというもの。「アベンジャーズ エンドゲーム」(2019年)で高齢の老人になったのに、どうやって帰って来るのでしょう? まあ、「アベンジャーズ」シリーズはタイムトラベルもマルチバースもありですから、どうやってでも帰ってこられるんですけどね。こちらは来年12月公開予定です。

「シャドウズ・エッジ」

マカオが舞台。華やかな街の裏側で正体不明のサイバー犯罪集団が暗躍していた。警察はなす術もなく、追跡のエキスパートであるホワン・ダージョン(ジャッキー・チェン)を呼び戻す。ホワンは現役を退いていたが、若き精鋭たちとチームを組み、最新テクノロジーと旧式の捜査術を駆使して、影(シャドウ)と呼ばれる犯罪集団のボスで指名手配犯の元暗殺者フー・ロンション(レオン・カーフェイ)を追う。

冒頭の犯人グループと警察との死闘から見せ場は十分。犯人たちは格闘でも警察以上の力を持っていて、逃走途中で変装し、戦い、タワーからパラシュートで逃げていきます。格闘とアクロバティックなアクションを盛り込んだスピーディーな組み立てが見事でした。

犯人たちに完敗した警察は追跡班を組織するために、既に退職しているホワンを呼ぶというのがスムーズな展開になっています。ホワンと組むのはかつての相棒の娘ホー・チウグオ(チャン・ツイフォン)。チウグオは父親が死んだのはホワンのせいだと思っていて、最初は反発しますが、次第に理解を深めていきます。アクションもできるチャン・ツイフォンは「少年の君」(2019年、デレク・ツァン監督)のチョウ・ドンユイに似ていて、中国ではこういうルックスに人気あるのでしょうね。

ジャッキー・チェンは格闘とアクロバティックなアクションのどちらもできる人でしたが、さすがに71歳ともなると、「プロジェクトA」(1983年、監督もジャッキー・チェン)で見せた高所から落ちるようなアクロバット系のアクションは無理。しかし、70代でこの格闘アクションができる俳優はほとんどいないでしょう。敵役のレオン・カーフェイは67歳。アクション俳優ではありませんが、ナイフを使った凄みのある格闘でジャッキーと対等に渡り合っています。

脚本・監督は「ライド・オン」(2023年)のラリー・ヤン。構成を練り、テンポを変え、2時間17分の上映時間を飽きさせません。含みを持たせたラストだったので続編も作る予定なのでしょう。楽しみに待ちたいです。

IMDb7.2、ロッテントマト80%。

▼観客10人ぐらい(公開7日目の午後)2時間21分。

「ネタニヤフ調書 汚職と戦争」

汚職捜査が進む段階で、2023年10月、ハマスによるイスラエル攻撃がありました。ネタニヤフは反撃のためガザを徹底的に破壊しますが、戦争状態に入ったことで汚職捜査は中断しました。悪運が強い男であり、戦争を終わらせれば捜査が再開されるので、戦争を長引かせたという指摘もあります。今は一時的に攻撃をやめていますが、これで本当に平和が訪れるかどうかは分かりません。ガザ以外の他国への攻撃を始める可能性もあるでしょう。

ネタニヤフは恩赦の申請を計画しているようです。まだ有罪判決が出たわけではないので恩赦なんてできるはずがありません。捜査の行方を見守る必要があります。監督はアレクシス・ブルーム。

IMDb7.6、メタスコア73点、ロッテントマト95%。

▼観客10人ぐらい(公開4日目の午後)1時間55分。

「ブルーボーイ事件」

手術によって身体の特徴を女性的に変えたブルーボーイと呼ばれるセックスワーカーの取り締まりに警察は頭を悩ませていた。現行の売春防止法では摘発対象にはならないからだ。そのため警察は生殖を不能にする手術が「優生保護法」に違反するとして、手術を行った医師の赤城(山中崇)を逮捕する。喫茶店でウェイトレスとして働くサチ(中川未悠)も赤城医師から性別適合手術を受けていた。サチは恋人の若村(前原滉)からプロポーズを受けたところだったが、弁護士の狩野(錦戸亮)が訪れ、証人としてサチに出廷してほしいと依頼する。

飯塚花笑監督をはじめトランスジェンダーを演じる俳優は実際のトランスジェンダーの人たちだそうです。

▼観客5人(公開5日目の午後)1時間46分。

「アバター ファイヤー・アンド・アッシュ」

惑星パンドラで人類に立ち向かったジェイク・サリー(サム・ワーシントン)はナヴィ族の妻ネイティリ(ゾーイ・サルダナ)と息子のロアク(ブリテン・ダルトン)、娘のトゥクティレイ(トリニティ・ジョリー・ブリス)、養女キリ(シガニー・ウィーバー)、クオリッチ大佐(スティーブン・ラング)の息子スパイダー(ジャック・チャンピオン)と暮らしていた。ジェイクはスパイダーの安全を考え、科学者たちの元へ送り届けようとする。旅の途中、一家はヴァラン(ウーナ・チャップリン)率いるマンクワン(別名アッシュ)族の攻撃を受け、旅は中断。人間とナヴィのハイブリッドであるクオリッチ大佐はヴァランと手を結び、ジェイクたちを襲ってくる。

クライマックスは人間とマンクワンの連合対ジェイクとナヴィ族連合との戦いが空と海で繰り広げられます。ここは見応えはあるんですが、これまでの2作で見たのと同じような場面と感じられてしまいます。物語はこれで終わっても何ら問題はなさそうですが、ジェームズ・キャメロン監督は全5部作の構想を発表しており、次作は2009年公開予定になってます。前作と今作の違いは大きくはなく、新機軸を打ち出せないなら作る必要はないんじゃないでしょうかね。

IMDb7.6、メタスコア62点、ロッテントマト69%。

▼観客30人ぐらい(公開初日の午前)3時間17分。

「ひとつの机、ふたつの制服」

主人公のシャオアイ(チェン・イェンフェイ)は父親を事故で亡くし、母と妹の三人暮らし。受験に失敗しますが、母親の勧めで同じ高校の夜間部に入学します。シングルマザーの家庭で裕福ではないことも母親が夜間部進学を勧めた理由でした。捨ててあった家具を拾ってきたりして節約に努める母親をシャオアイは理解できず、「なぜそんなに節約ばかりするの」と聞きます。母親は「節約であなたたちの未来が見える」と答えます。

大学進学など今後の娘2人の学費と自分の老後のために節約するという母親の考えは真っ当で揺るぎがありません。映画は同じ机を共有する全日制のミンミン(シャン・ジエルー)と仲良くなったシャオアイが差別に遭ったり、引け目を感じたりしながらも、それを克服する様子を描いています。それができたのはこの母親の存在が大きいでしょう。

映画で描かれる夜間部は日本の定時制とは少し異なるように思えますが、それはこの時代、シャオアイのように全日制に落ちた生徒が入学するケースが多かった(他校に行くより名門の夜間部を選択するケースが多かった)ためとのこと。今は昼間働いて夜学ぶ日本の定時制と同じような形になってきたそうです。

▼観客5人(公開7日目の午後)1時間49分。

2025/12/07(日)「ペリリュー 楽園のゲルニカ」ほか(12月第1週のレビュー)

明治維新後の武士たちが死闘を繰り広げる「イクサガミ」ではプロデューサーとアクションコーディネーターも務めていますが、このアクションのレベルの高さは世界に届いているだろうなと思えます(IMDbの評価は7.6、ロッテントマト100%)。殺陣のスピードが段違いに速いです。実写版「るろうに剣心」シリーズもアクションに感心しましたが、あの映画で使った撮影用の安全な刀は岡田准一のスピードで振ると、しなってしまって使えないのだとか。第6話の伊藤英明との死闘で火だるまになるシーンはCGかと思ったら、本物の火を使ったそうです。

ドラマ化が決まる前から今村翔吾は「Netflixと岡田准一でなければ実写化は難しい」と語っていたそうです。その期待を上回る出来だと思います。山田孝之が出てきてすぐに殺されるなどキャストの贅沢な使い方をしていて、阿部寛、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、玉木宏、濱田岳、東出昌大、宇崎竜童など錚々たる男性キャストに混じり、清原果耶がクールビューティーな魅力を見せて秀逸。清原果耶、笑顔を振りまく役よりこういうクールな役が似合ってます。

6話かけても物語は全然終わらず、早く続きを作ってくれいと思ってしまいます。6話の最後の方で滅法強い横浜流星が出てくるあたり、藤井監督の作品らしいですね。

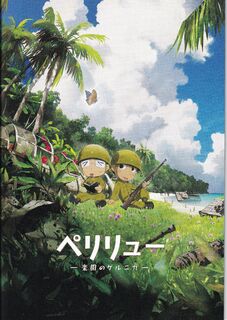

「ペリリュー 楽園のゲルニカ」

1万人の日本兵のうち34人しか生き残らなかった太平洋戦争の激戦地ペリリュー島の戦いを描くアニメーション。武田一義の原作コミック(全15巻)を「化け猫あんずちゃん」「トリツカレ男」など傑作映画の発表が続くシンエイ動画が製作しました。キャラクターデザインは原作と同じく漫画チックな三頭身ですが、戦場の地獄図を描いて今回もレベルの高い作品に仕上がっています。監督は久慈悟郎。漫画家志望の主人公・田丸均の声を板垣李光人、同期で射撃がうまい吉敷佳助を中村倫也が演じています。

生き残った34人について、僕は組織的戦闘が終わったと同時に投降したと思っていました。そうではなく、島の日本兵たちは終戦後も2年近く、敗戦を知らず(信じず)、島に潜伏して作戦を続けていました。

原作は15巻のうち10巻がペリリューでの戦い。11巻がペリリューから帰って戦後を生きた主人公の話、12巻から15巻は外伝となっています。ペリリューの司令部が玉砕し、組織的戦闘が終わった11月27日までが4巻の初めまで、終戦は7巻、34人が投降するのが10巻で、映画が描いたのは10巻までということになります(というわけで10巻までと外伝を1巻読みました)。もちろん、全部を描けるわけはなく、改変もあります。例えば、米軍から手に入れた口紅をこっそり塗っていた泉康市(声:三上瑛士)は映画では病死しますが、原作では米軍に見つかって射殺されます。洞窟の入り口をセメントで固められて生き埋めにされた日本兵が(たぶん)仲間の死体を喰って生き延びたエピソードも映画にはありません。

そうしたエピソードがなくても、原作のエッセンスを十分に伝える内容になっています。これは原作者自身が脚本に加わったことが大きいのでしょう。前半の戦闘はもう少し長い方が良いような気もしましたが、原作10巻の構成を考えれば、映画の時間配分はそれを踏襲したものと言えます。

ペリリュー島の戦いについては2015年に当時の天皇皇后両陛下が慰霊の旅で訪問されたことで広く知られるようになりました。その訪問のきっかけとなったのは前年8月に放送されたNHKスペシャル「狂気の戦場 ペリリュー “忘れられた島”の記録」だと思います。当時、僕は見ていなかったので先日、NHKオンデマンドで見ました。米軍の記録映像と生き残った旧日本兵(いずれも90代)のインタビューで構成してあり、第二次大戦中最悪と言われた米軍側の被害の多さと深刻さもよく分かる内容。接近戦の殺し合いや負傷者を運ぶ兵士への銃撃、戦闘のショックで精神に異常を来す米兵も描かれ、“狂気の戦場”というタイトルが大げさではなく、やり切れない思いになる傑作でした。

ペリリューの戦いから旧日本軍はサイパンやグアムでの戦いのようなバンザイ突撃と玉砕を禁じ、持久戦に持ち込みます。玉砕戦を想定していた米軍は当初、3、4日で終わると考えていましたが、占領まで2カ月半もの長さを要したのはこの方針転換が原因だったそうです。この戦い方はその後の硫黄島や沖縄戦でも採用されました。日本側視点の「ペリリュー 楽園のゲルニカ」と併せて見ると、ペリリューの戦いがよく分かります。

▼観客30人ぐらい(公開初日の午後)1時間46分。

「ホーリー・カウ」

父親の事故死で幼い妹と2人だけで暮らすことになった18歳の少年を主人公にした青春ドラマ。ルイーズ・クルヴォワジエ監督の長編デビュー作で、カンヌ国際映画祭〈ある視点〉部門ユース賞を受賞しました。

熟成ハードチーズ・コンテチーズの故郷であるフランス・ジュラ地方が舞台。18歳のトトンヌ(クレマン・ファヴォー)は仲間と酒を飲み、パーティに明け暮れ気ままに過ごしている。しかし、チーズ職人だった父親が飲酒運転の事故で亡くなり、7歳の妹クレール(ルナ・ガレ)の面倒を見ながら、収入を得る方法を探すことになる。チーズ工房にいったん勤めるが、同僚とけんかして辞めてしまう。そんな時、チーズのコンテストで金メダルを獲得すれば3万ユーロの賞金が出ることを知り、伝統的な製法でコンテチーズを作ることを決意する。

そんなに簡単に優勝できるほどのチーズが作れるはずはなく、仲間と一緒に始めたチーズ作りは失敗の連続。その過程でトトンヌは酪農場を切り盛りするマリー=リーズ(マイウェン・バルテルミ)と知り合います。キャストはすべてジュラ地方の演技未経験の若者たちだそうです。物語としては何も解決しませんが、彼らの演技には素人とは思えない充実度がありました。

タイトルの「Holy Cow」は直訳では「神聖な牛」ですが、「マジかよ!」「なんてこった!」など感嘆を表す言葉だそうです。

IMDb7.0、メタスコア83点、ロッテントマト98%。

▼観客10人ぐらい(公開5日目の午後)1時間32分。

「兄を持ち運べるサイズに」

村井理子の原作「兄の終い」を中野量太監督が映画化。笑いはこれまでの作品より控えめですが、中野監督らしい家族を描いた作品になっています。

作家の理子(柴咲コウ)の元に、何年も会っていない兄(オダギリジョー)が死んだという知らせが入る。発見したのは兄と住んでいた息子・良一(味元耀大)。東北へ向かった理子は警察署で7年ぶりに兄の元妻・加奈子(満島ひかり)とその娘の満里奈(青山姫乃)と再会する。兄たちが住んでいたアパートはゴミ屋敷と化しており、3人で片付けることに。マイペースで自分勝手な兄に幼い頃から振り回されてきた理子が兄の後始末をしながら悪口を言い続けていると、同じように迷惑をかけられたはずの加奈子が、もしかしたら理子の知らない兄の一面があるかもしれないと言う。

母にお金をせびりながらも、病気になった母を見捨てた兄を理子は長い間嫌っていましたが、“持ち運べるサイズ”にする段階(つまり葬儀を済ませ、火葬にする段階)で、徐々に兄を理解するようになります。理解はしても、長年の確執がきれいさっぱり消えるかというと、そんなことはないような気もします。

オダギリジョーはクズ男を演じさせたら、めちゃくちゃ巧いですね。柴咲コウと映画で共演するのは「メゾン・ド・ヒミコ」(2005年、犬童一心監督)以来じゃないでしょうか。

▼観客20人ぐらい(公開4日目の午後)2時間7分。

「ナイトフラワー」

出て行った夫の借金を背負い、2人の子どもを育てる苦境のシングルマザーが合成麻薬の売人になるサスペンス。主演の北川景子と女性格闘家を演じる森田望智の頑張りが目立つ映画ですが、ラストの曖昧さが残念すぎます。

こういうラストを描きたいのであれば、それにつながる筋立てを考えればすむだけのこと。絶対にそうはならない展開で、このラストを唐突に持ってくるのは説得力を無視して物語を投げ出しているとしか思えません。

脚本・監督は「ミッドナイトスワン」(2020年)などの内田英治。北川景子の娘・小春を演じる渡瀬結美は実際にバイオリンが弾けるそうで、劇中の演奏シーンも自然でした。

▼観客10人ぐらい(公開7日目の午前)2時間4分。

「見はらし世代」

母親の死をきっかけに父親と疎遠になった姉弟との関係を描くドラマ。冒頭のシーンが長々とかったるく、もっと簡潔に描けないものかと見ながら思ってました。重要な場面であることは後で分かるんですが、それにしても、作りがアマチュアの自主映画レベル。ここばかりではなく、描写の仕方としては未熟な点が目につきます。

主人公の黒崎煌代、姉役の木竜麻生の演技に助けられた部分が大きく、これがデビューの団塚唯我監督、まだまだ学ぶべきことは多いです。パンフレットとして販売されているのは文庫サイズで286ページ。ページ数が多いのでパンフではなく、本ですね。脚本を収録してあり、1800円でした。

▼観客6人(公開初日の午後)1時間55分。

2025/11/30(日)「佐藤さんと佐藤さん」ほか(11月第4週のレビュー)

今森茉耶は「代々木ジョニーの憂鬱な放課後」(木村聡志監督)でヒロイン役を務めています。撮影したのはたぶん昨年で、公開中止などにならなくて良かったです。事務所から契約解除されたのは痛いですが、罪を犯したわけではないので復帰の目は十分あると思います。

さて、ミステリーはベストテンの季節。ミステリマガジン1月号に「ミステリが読みたい!2026年版」のベストテンが掲載されています。国内篇1位は櫻田智也「失われた貌(かお)」(新潮社、1980円=amazonではこの2倍ぐらいの高い価格で売ってる転売ヤーがいるので注意です)、海外篇はフリーダ・マクファデン「ハウスメイド」(ハヤカワ・ミステリ文庫、1408円)でした。国内篇は2位の山口未桜「禁忌の子」に101点の大差を付けていますが、海外篇は2位ホリー・ジャクソン「夜明けまでに誰かが」と2点差、3位アンソニー・ホロヴィッツ「マーブル館殺人事件」と6点差の接戦でした。宮崎関連では国内篇5位に新川帆立「目には目を」が入りました。

とりあえず1位の2冊を読もうと思ってます。「このミステリーがすごい!2026年版」は12月5日に発売予定です。週刊文春ミステリーベスト10もそろそろですかね。

「佐藤さんと佐藤さん」

22歳で出会って37歳で離婚するまでの男女の姿をリアルに描く天野千尋(「ミセス・ノイズィ」)監督作品。一般観客の評価があまり高くないのは辛い内容だからでしょうが、きついセリフと描写の連続はイングマール・ベルイマン「ある結婚の風景」(1974年)を彷彿させました。天野監督自身、「ある結婚の風景」と「マリッジ・ストーリー」(2019年、ノア・バームバック監督)をイメージしていたそうです。結婚が題材なら、この傑作2本を思い浮かべるのは当然でしょう。

佐藤紗千(岸井ゆきの)と佐藤保(宮沢氷魚)は大学時代に自転車置き場で出会い、同棲を始める。5年後、弁護士を目指す保は毎年、司法試験に挑戦していたが、不合格が続いていた。紗千は会社員として働いていたが、「一人で司法試験の勉強を続けるのは大変」と知人に言われたことから、保と一緒に受験勉強を始める。ところが、紗千だけが試験に合格。弁護士として働き始め、保は生まれたばかり子どもの世話をしながら勉強することに。そしてお互いのちょっとした言葉と行動に不満が積み重なっていく。

「トイレの紙がないよ」と言った紗千の言葉にイラッとして「ないよって、それ僕に買いに行けってこと」と返す保の気持ちもよく分かります。外で働く妻と、バイトはしていても自宅にいることが多い夫の構図は共働きが当たり前になった今は珍しくはないでしょう。それでも長年続いてきたジェンダーの役割固定は「女性の休日」でも描かれたように当たり前のことと思っている人はいて、保もやっぱりそういう考え方に囚われた部分があるのだと思います。

映画はそうした日常の不満やズレの積み重なりで別れることになる2人を描いていきます。オリジナルストーリーの脚本は天野監督と友人でもある熊谷まどかの共同。物語には天野監督が出産の前後に体験したことが盛り込まれているそうです。出産後は夫の収入に頼り、社会から取り残された感覚に陥ったこと、そして数年後、子どもを保育園に預けて仕事に復帰した際、夫に家事育児を任せきりになったこと。だから映画の描写はリアルなのでしょう。

岸井ゆきのも宮沢氷魚も好演しています。岸井ゆきのの親友役・藤原さくらも良いですが、宮沢氷魚の故郷の先輩で、離婚して居酒屋で働く佐々木希の生活感のある色っぽさに感心しました。きれいだけど演技には期待できないと思っていた佐々木希を見直すだけの魅力がありました。

▼観客1人(公開初日の午後)1時間54分。

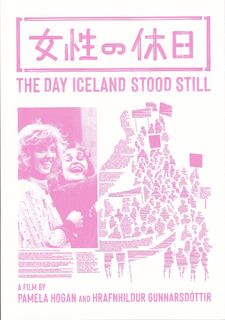

「女性の休日」

昨年10月にNHK「BS世界のドキュメンタリー」で放送されたドキュメンタリーの完全版。テレビ放送時のタイトルは「女たちがいなくなった日 “男女平等先進国”アイスランドの原点」で、50分枠の放送時間を考えると、20分ぐらいのカットがあったのだろうと思います。

1975年10月24日、アイスランドの女性たちが一斉に家事や仕事を休んだ1日を当時の参加者のインタビューと記録映像などで明らかにしています。アイスランドは御多分にもれず、同じ仕事であっても女性の賃金は男性より低く、就職差別や社会のさまざまな制度で差別が行われていました。女性たちは思想信条の枠を越えて連帯し、休日という名前のゼネラルストライキに至ったわけです。ストライキと呼ぶと、保守派の女性たちの協力を得られなこといから“休日”(Day Off)としたというのが実にうまい方法で、そうしなければ国の9割の女性の参加という目覚ましい成功は得られなかったでしょう。

当時の記録映像はあまり残っていなかったため、映画はアニメーションで補足していますが、これは内容を分かりやすくする効果も上げています。

エンディングの歌を歌っているのはアイスランド出身の歌姫ビョーク。なんとビョークは女性の休日のデモに10歳で参加し、フルートを演奏したそうです。演奏シーン自体はフィルムが残っていないそうですが、フルートを持って階段を降りるシーンは残っているとのこと。

アイスランドは「女性の休日」から男女平等社会への努力を重ね、現在、ジェンダーギャップ指数で世界第1位となりました。日本は118位だそうです。

映画の原題は“The Day Iceland Stood Still”(アイルランドが静止した日)。監督のパメラ・ホーガンはドキュメンタリー映画の製作者・監督・ジャーナリスト。IMDbによると、監督としてはテレビの作品が4本、劇場用映画はこれが初めてのようです。

IMDb8.0(アメリカでは未公開)

▼観客10人ぐらい(公開初日の午後)1時間11分。

「スプリングスティーン 孤独のハイウェイ」

米ロック界を代表する重鎮ブルース・スプリングスティーンの若い日を描くドラマ。タイトルを聞いて、スプリングスティーンの音楽ドキュメンタリーかと勘違いしましたが、「クレイジー・ハート」(2009年)のスコット・クーパー監督による劇映画でした。アメリカでは評価高くないですが、日本では褒めてる人が多いですね。僕はスプリングスティーンについて「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」など数曲しか知らず、あまり関心はなかったんですが、映画との関わりがあることが興味深かったです。

テレンス・マリック監督の「バッドランズ」(1973年)を見て連続殺人犯チャールズ・スタークウェザーを知り、彼を歌った「ネブラスカ」を作ったほか、ポール・シュレイダー監督の依頼で「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」を書いたというのが驚きでした。シュレイダーは同名映画の製作を予定していて、スプリングスティーンに出演と歌の依頼をしたそうです。結局、スプリングスティーンは映画には出演せず、映画のタイトルを借りて歌を作ったのだとか。

パンフレットは販売していませんでした。製作の20世紀スタジオはディズニー傘下ですが、どうも20世紀スタジオの作品は冷遇されている感じがありますね。

IMDb6.9、メタスコア59点、ロッテントマト60%。

▼観客5人(公開7日目の午後)2時間。

「金髪」

校則への抗議でクラスの生徒たちが金髪で登校し、対応に困惑する教師を描くコメディータッチの作品。最初の30分ぐらいは面白く見たんですが、話があまり発展していかず、同じところをぐるぐる回っている印象。主演の岩田剛典は健闘してますが、空回り気味です。

脚本・監督は「君の顔では泣けない」の坂下雄一郎。共演は白鳥玉季、門脇麦ほか。

パンフレットはシナリオの採録が掲載され、出席簿のようなデザインも良いと思います。

▼観客2人(公開5日目の午後)1時間43分。

2025/11/23(日)「TOKYOタクシー」ほか(11月第3週のレビュー)

映画館の階段は足腰の弱った高齢者には危険な場所ですね。上りは良くても下りが危ないです。シニアの観客が多いのですから、劇場の両端だけでも壁に手すりを付けると良いかもしれません。

「TOKYOタクシー」

日本でもヒットしたフランス映画「パリタクシー」(2022年、クリスチャン・カリオン監督)を山田洋次監督がリメイク。葛飾柴又の帝釈天から葉山まで行く道中、老婦人とタクシー運転手の人生が交錯する様子を山田監督はいつものように泣き笑いを巧みに織り込んで描いています。翻案のリメイク作品としては成功の部類だと思います。

「パリタクシー」に感銘を受けたプロデューサーがリメイクを模索し、倍賞千恵子でもう1本撮りたいと考えていた山田監督と映画化の企画がまとまったそうです。予告編を見た時に、「なぜリメイク?」と疑問でしたが、倍賞千恵子を主演にするなら年齢から言ってこれほどぴったりの映画はないでしょう。

一人娘の音大付属高校への進学費用に頭を悩ませていたタクシー運転手の宇佐美浩二(木村拓哉)は知り合いからの依頼で高野すみれと名乗る老婦人(倍賞千恵子)を葉山まで乗せることになる。すみれは東京の思い出の地を巡りながら、自分の人生を語り始める。すみれには若い頃、悲しく壮絶な経験があった。

その壮絶な過去、DV夫への残虐な仕返しに少し説得力が足りないなと思えました。夫が妻の連れ子を虐待する事件は今でもありますが、ここですみれ(蒼井優)が行う行為はいくらなんでもやり過ぎ(ただし、原作ではさらにひどいです)。これを解消するには虐待の様子をもっと強烈に見せれば良いのですが、それは山田監督の趣味ではないでしょう。

倍賞千恵子は一時停止違反で宇佐美を咎める警官2人をうまく丸め込むあたりの演技がさすがに面白く、一方でラスト近くの切なく悲しい表情も胸に沁みました。「今夜は(施設に)行きたくない」と駄々をこねるシーンは原作にはなく、この別れのシーンは本作の方がうまいと思います。

「武士の一分」以来19年ぶりに山田監督の映画に出演した木村拓哉について、監督の言葉が良いので、長いですが、パンフレットから引用しておきます。

「『武士の一分』で新之丞の妻が去るシーンを撮影した日のこと。最後のカットは妻役の檀れいさんのアップだったので、僕は木村君に『帰っていいよ』と声を掛けました。すると、木村君は『でも僕はこのふすまの向こうにいるんですよね』と最後まで残ってふすまの向こうに座っていた。木村君はそんな気構えで臨んでいてくれたのかと驚きました。今回も、タクシー車内のシーンで倍賞さんのアップだけが残った日があり、木村君に『お疲れさま』と言ったんです。すると『でもこのカットで僕は運転してるんですよね』と。僕は『ああ、そうだった』と19年前を思い出しました」。キムタク、帰ってもいいんですが、残ったことで他の出演者の演技に影響する部分が確実にあると思います。映画を豊かにするのはそうした考えによるところが大きいのでしょう。

ちなみに主人公が受けた贈与にかかる税率は控除額を除いて55%になるようです。それでも中学生の娘の音大卒業までの学費としては十分すぎる(絶対余る)額になりますね。明石家さんまの名前がクレジットにありましたが、姿は見えませんでした。運転依頼の電話をかけてきた知人の役(関西弁でした)だったのでしょう。

▼観客15人ぐらい(公開初日の午前)1時間43分。

「港のひかり」

元ヤクザが「あしながおじさん」みたいな役割を果たし、少年が「おじさん」と呼ぶことから「冬の華」(1971年、降旗康男監督)がヒントかと思いましたが、直接的にはチャップリンの「街の灯」(1931年)を下敷きにしたとのこと。なるほど、少年が盲目なのは「街の灯」の盲目の娘(ヴァージニア・チェリル)をそのまま翻案しているわけですか。

ただし、物語が「街の灯」なのは前半だけで、後半、少年が成長して刑事になって以降は過去のヤクザ映画のいろんな断片が思い浮かぶような展開になっていきます。つまり、あまり目新しさがありません。藤井道人監督は器用なのでそれなりにまとめてありますが、残念ながら偉大な原作を超えられるはずはなく、普通の出来に終わっています。「街の灯」が元ネタならタイトルは「港のあかり」の方が良かったのではないでしょうかね。

主演は舘ひろし、少年幸太を演じるのは尾上眞秀、成長した幸太は眞栄田郷敦。2022年に亡くなった河村光庸プロデューサーの最後の企画だそうです。

▼観客20人ぐらい(公開6日目の午後)1時間58分。

「果てしなきスカーレット」

「竜とそばかすの姫」以来4年ぶりの細田守監督作品。リメイクや翻案の作品が続きますが、これはシェイクスピア「ハムレット」を下敷きにした物語で、王である父親アムレットを殺された主人公スカーレットが叔父クローディアスへの復讐を図るも逆に毒殺され、死者の国をさまよいます。ネットのレビューには酷評が多いですが、群衆シーンなどCGを多用したアニメの技術には見るべきものがあり、「争いをやめろ」という真正直なテーマを強く訴えるあたり、僕はそんなに悪くないと思いました。

死者の国で死んでしまうと、人間は虚無になり、胸に杭を打たれたドラキュラのように体がボロボロに壊れてなくなってしまいます。それを避けるため、死者たちは“見果てぬ場所”を目指します。“見果てぬ場所”とは天国のことなのでしょう。だから、この映画で言う死者の国は、天国への中間地点のような場所ということになります。

スカーレットは叔父も死んでいることを知り、復讐を果たそうとします。この死者の国=中間地点の設定が必要だったかどうかが大きな疑問で、生前と同じことをやるなら、生前で決着するドラマで良かったんじゃないでしょうか。

「許せ」「争いをやめろ」といった訴えは分かりきったことであっても何度でも繰り返すことに意味があります。細田守はそうした理想主義的愚直さを持った人なのでしょう。この映画のアイデアはコロナ禍明けの2022年に世界のあちこちで戦争が起こったことがきっかけだそうです。

スカーレットの声を演じるのは芦田愛菜。必死さと真っすぐさが伝わってきて、僕は良いと思いました。死者の国でスカーレットと行動を共にする日本人・聖の声を演じた岡田将生は芦田愛菜について「熱量に圧倒されました」と語っています。「特に叫ぶシーンのお芝居は本当に素晴らしかったです」。

▼観客30人ぐらい(公開初日の午後)1時間53分。

「羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来」

黒猫の妖精小黒(シャオヘイ)の活躍を描く中国アニメの第2弾。前作「羅小黒戦記 僕が選ぶ未来」(2019年)は開発側(人間)と自然側(妖精)の間で争いが起き、開発側が勝つ話でした。住む場所であった森を追われた妖精たちを別の住む場所(隔離した場所)に押し込めることで、めでたしめでたしという能天気な発想にあきれ果てました。今回はそんなに安易ではありませんが、相変わらず人間側にラスボスは存在しません。人間側への批判=体制批判を含んでいたら中国で劇場公開なんてできないのでしょう。

シャオヘイは師匠ムゲンと共に小さな村で穏やかな日々を過ごしていた。ある日、妖精の会館を武装した人間たちが襲い、多数の犠牲者が出る。襲撃者の中に妖精の力を持つものがいて、ムゲンはその犯行の疑いをかけられた。シャオヘイは姉弟子ルーイエと共に、師匠の潔白を証明するための旅に出る。

中盤とクライマックスの猛スピードのアクションに尽きる作品で、これは世界レベルと言って良いと思います。特に中盤、シャオヘイとルーイエが乗る飛行機を骨だけの竜とともに襲う一味との戦いのシーンが出色でした。ここで活躍するルーイエが今回の主人公と言っても良いぐらい魅力的。家族を殺され、師匠ムゲンと出会って修行を積み、能力を高めたルーイエの過去がラストでダイジェスト的に明かされますが、これにもっと時間をかけ、全編で描いて欲しかったところです。そうなると、シャオヘイが主人公ではなくなるので番外編的な扱いになるでしょうけどね。

日本語吹き替え版はシャオヘイ=花澤香菜、ムゲン=宮野真守、ルーイエ=悠木碧のキャスティング。中国版エンディングの後にAimerの日本版主題歌を流すエンドロールを付けるなど完成度が高かったです。

IMDb7.8、ロッテントマト98%(観客スコア)

▼観客10人ぐらい(公開14日目の午後)2時間4分。

「プロセキューター」

ドニー・イェン監督・主演のアクション。クライマックスの電車内のアクションをはじめドニー・イェンの格闘場面はどれも良いのですが、ストーリーが弱いです。香港映画の常ではありますが、もう少し脚本に気を配ってほしいところ。主人公のフォクは香港警察の刑事から検事になった男。麻薬密売組織に絡んで巨大な陰謀に立ち向かうことになります。検事が容疑者相手に格闘するというのはあまり想像できず、リアリティーを欠きます。刑事のままで良かったんじゃないですかね。アクション監督は「HiGH & LOW」シリーズや「はたらく細胞」の大内貴仁。

IMDb6.5、メタスコア65点、ロッテントマト94%。

▼観客6人(公開12日目の午後)1時間57分。

2025/11/16(日)「平場の月」ほか(11月第2週のレビュー)

原作コミックの作者・真造圭伍さんの奥さんはドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」(TBS)原作の谷口菜津子さんだそうです。夫婦それぞれの作品が同時期にテレビドラマ化され、ともに好評なのは珍しいんじゃないでしょうか。

「平場の月」

原作で心に残るのは「ちょうどよく幸せなんだ」とか「夢みたいなことだよ。夢みたいなことをね、ちょっと」と言う須藤の慎ましい姿でした。脚本の向井康介はそこをうまくすくい上げて脚色しています。ある事情で「一人で生きていく」と決意した須藤(一色香澄)は中学時代、青砥健将(坂元愛登)の告白を断ります。しかし大学卒業後、一流企業に就職するも結婚退社。夫がDV男だったため離婚。その後、若い美容師(成田凌)に貢いで貯金を失います。2年前に地元に戻り、病院のコンビニで働いていたところで、青砥(堺雅人)に再会するわけです。

青砥もまた妻(吉瀬美智子)と離婚して実家に一人暮らしでした。中学時代同様に「青砥」「須藤」と呼び合う2人は何度か一緒に飲みに行き、仲を深めていきます。そんな時、須藤に大腸がんが見つかり、須藤は肛門を切除して人工肛門(ストーマ)を付ける手術を受けることになります。

「私はね、青砥が一緒にいたいと思うような奴じゃないんだよ」。須藤がそう言うのは2度の失敗をしていることと、好きな青砥に迷惑を掛けたくない思いからでしょう。「おれはお前と一緒に生きていきたいんだよ」と返す青砥は病気の須藤の支えになりたいと思っているからにほかなりません。好きな女性が困っていれば助けたいと思うのはたいていの男には当然なことだと思います。

映画はそうした中年男女の機微を切なく描いています。土井監督は「この作品は基本的に、とても魅力的だけど簡単にはその内側に入らせてくれない女性を、なんとかこじ開けようとする男性の物語」としていますが、青砥目線で語られる原作に対して、映画は須藤目線も入れたことで物語がより立体的になったと思います。

2人の関係を見守る居酒屋の大将役の塩見三省が実に良い味わいの演技でした。須藤の中学時代を演じる一色香澄は宮崎県出身だそうです。

▼観客15人ぐらい(公開初日の午後)1時間58分。

「トリツカレ男」

何かに夢中になると、ほかのことが目に入らなくなるジュゼッペ(声:佐野晶哉)はトリツカレ男と呼ばれている。三段跳びや探偵、歌、サングラス集めなどジュゼッペがとりつかれるものは予想ができないものばかり。行き場のないハツカネズミのシエロ(声:柿澤勇人)に話しかけるうちに、ジュゼッペはネズミ語をマスターする。そんなジュゼッペは公園で風船売りをしているペチカ(声:上白石萌歌)に一目惚れし、今度はペチカに夢中になる。ジュゼッペは勇気を出してペチカに話しかけるが、ペチカの心には悲しみがあった。大好きなペチカのため、シエロとともに、彼女が抱える心配事を、これまでとりつかれた数々の技を使ってこっそり解決していく。

原作を僕はKindle版で読んだのでページ数が分からないんですが、1時間余りで読み終えました(amazonには文庫版が176ページとあります。文字サイズが大きいんじゃないでしょうかね)。映画は原作に忠実で、しかもうまいアニメ化だと思いました。ペチカを笑顔にするために全力を傾けるトリツカレ男の姿が感動的です。子どもに見せたい、読ませたい作品ですね。監督は「映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園」(2021年)などの髙橋渉。

▼観客20人ぐらい(公開6日目の午後)1時間38分。

「揺さぶられる正義」

乳幼児に3つの症状(硬膜下血腫、眼底出血、脳浮腫)があれば、揺さぶりが原因と考えられ、それは虐待が原因の可能性があるとして、2010年代には両親や祖父母などの逮捕・起訴のケースが相次ぎました。SBSは厚労省のマニュアルや診断ガイドに掲載され、それを遵守した医師が検察側証人として出廷していました。判決文は医師の証言の要約のような内容で、裁判官といえども専門知識のある医師の証言に大きく影響されることが分かります。

映画はいくつかのケースを取り上げていますが、そのうちのひとつで、ある脳神経外科医が弁護側につき、無罪を勝ち取ります。これ以降、SBS関連の裁判では無罪になるケースが相次いだそうです。ところが、その医師が別の事件では検察側につくというまるでドラマのような展開があります。もちろん、医師は自分の信念に従って証言しているわけですが、判決が医師の証言に左右されることが多い以上、なかなかに難しい問題を孕んでいます。

厚労省はその後、マニュアルを改訂し、最近ではSBSでの立件は少なくなっているそうです。それにしても冤罪で世間にさらされた家族のことを思うと、胸が痛みます。

▼観客3人(公開4日目の午後)2時間9分。

「君の顔では泣けない」

30歳の陸(実はまなみ)が高橋海人、まなみ(実は陸)が芳根京子。この2人が愛し合って結ばれれば、話は簡単(元に戻っても大きな支障はない)ですが、友情はあっても愛情はないようで、それぞれの道を生きていき、ややこしくなります。

話に無理があると感じるのは15年間も入れ替わった体で暮らしていれば、それが普通の状態になるのではと思えるからです。いや、トランスジェンダーの人は生まれた時から違和感が消えないじゃないかと言われれば、それもそうかと思いますが、まなみ(実は陸)は結婚して子どもも産んじゃうわけで、それはその性を受け入れていることなのではないかと思えるわけです。

どうもこの映画、そのあたりの掘り下げ方が浅くて物足りません。タイトルは他人の顔のままでは自分の親の死で涙を流せないという意味を表していますが、この程度の映画では泣けない、と言いたくなります。テーマを掘り下げるとともに、もっとテンポを速く、ダラダラ描かずにもっと簡潔な表現を。坂下雄一郎監督にはそれが必要だと思います。

▼観客10人ぐらい(公開初日の午前)2時間3分。

「白の花実」

東京国際映画祭で上映した作品で坂本悠花里監督の長編デビュー作。会場は角川シネマ有楽町(237席)でしたが、平日午前中のためもあって半分も埋まっていなかったです。転校を繰り返してきた少女・杏菜(美絽)は森の奥にある全寮制の女子校に転校する。寄宿舎のルームメイト莉花(蒼戸虹子)は美しく、誰からも好かれる少女だった。ところが、莉花は屋上から身を投げ、命を絶ってしまう。残された日記には莉花の苦悩や怒り、幼なじみの栞(池端杏慈)との記憶、ある想いが綴られていた。

上映後の質疑応答によると、坂本監督が意識したのは「ピクニックatハンギング・ロック」(1975年、ピーター・ウィアー監督)だったそうです。女子ばかりの高校が舞台なので言われてみれば、分かる気もしますが、脚本の説得力が今一つでした。脚本協力に大江崇允(「ドライブ・マイ・カー」)がクレジットされていますが、協力の仕方が足りなかったようです。「ストロベリームーン 余命半年の恋」の池端杏慈はここでも好演していました。

12月26日公開予定。1時間50分。

「M3GAN ミーガン2.0」

AIロボットの恐怖を描いた「M3GAN ミーガン」(2022年、ジェラルド・ジョンストン監督)の続編。アメリカでの興行収入が振るわず、日本では劇場公開が見送られました。amazonプライムビデオで見ました。人工知能を持つM3GAN(ミーガン)が暴走し、破壊されてから2年。ミーガンの生みの親であるジェマ(アリソン・ウィリアムズ)はAI技術の政府監視を提唱する著名な作家となっていた。ジェマの姪で14歳のケイディ(ヴァイオレット・マッグロウ)は反抗期の真っ只中。ある日、ジェマはミーガンの技術を基に作られた究極の殺人兵器アメリアの誕生を知る。やがてアメリアは暴走を始め、人々を次々に殺害、世界を危機に陥れてゆく。

そのアメリアに対抗するため、ミーガンの出番となるわけです。悪役が2作目では善玉になるというよくあるパターンではあります(完全な善玉ではありませんが)。IMDbによると、2500万ドルの製作費に対してアメリカ・カナダの興行収入は約2400万ドル、全世界では約3900万ドルで、製作費の2倍が採算ラインとすると、かなりの赤字ではありますね。出来の方は壊滅的にダメではなく、1作目よりは落ちるものの、テレビで見る分には十分楽しめました。監督は1作目と同じジェラルド・ジョンストン。

IMDb6.0、メタスコア54点、ロッテントマト58%。2時間。