2021/09/06(月)8月後半に見た映画

「フリー・ガイ」

ゲームのモブ(背景)キャラが自我に目覚めて、ゲーム消滅の危機を救うという話。なかなかSF的だが、いまいち説得力が足りない。ゲーム内の1キャラがAI化するのは無理筋だ。脚本はマット・リーバーマンとザック・ペン。ペンは「レディプレイヤー1」の脚本も書いていて、こうしたゲーム内の話には慣れているのだろう。ショーン・レヴィ監督の演出には相変わらず緩いところがあるが、気持ちの良いハッピーエンドに向かうのが好評の理由かなと思う。

なぜかパンフレットもグッズも販売なし。版権の関係だろうか?

「プロミシング・ヤング・ウーマン」

主人公のキャシー(キャリー・マリガン)はかつて医大生だったが、ある事件で大学を中退。今はコーヒーショップで働いていて、夜ごと、バーで酔ったふりをして男にお持ち帰りされ、男たちに裁きを下していた、という出だし。過去に何があったのかは徐々に明らかになる。

最近、「キリング・イヴ」関連でもう一人いたなと思って探したら、「フリー・ガイ」でヒロインを演じたジョディー・カマーだった。

キャリー・マリガンに注目したのは「17歳の肖像」(2009年)の頃。当時、24歳で17歳の役を演じていた。今回は36歳で30歳の役(撮影時は34~35歳かも)だが、ケバい化粧をしていると、ぱっと見、40代に見えてしまう。でも演技のレベルは高いので、アカデミー主演女優賞ノミネートも納得できる。

「ドライブ・マイ・カー」

原作は主人公が緑内障になったため東京で運転手を頼むだけで広島へは行かない。映画は広島での演劇祭がメインになっていて、そこで上演する演劇の本読みが大きなパートを占めている。濱口監督は映画を撮影する際には普段からこういうステップを踏むそうだ。脚本の理解を深めることで俳優の演技を引き出す効果があるらしく、この映画でも俳優たちの演技が充実している。

映画が約3時間の上映時間にもかかわらず、飽きないのはそうした面があるからだろう。カンヌでの受賞にふさわしく純文学風の仕上がりだし、クライマックスの展開は現実的ではないと思えたが、高評価も納得できる作品だっだ。

「子供はわかってあげない」

クライマックス前の母親(斉藤由貴)との会話のシーンにジンと来た。撮影は2年前だったそうで、上白石萌歌の顔はまん丸。「ドラゴン桜」で一般的な人気を得た細田佳央太も好演している。

「孤狼の血 LEVEL2」

普通の武闘派ヤクザ、例えば「仁義なき戦い 広島死闘編」で千葉真一が演じた大友勝利などは短気で乱暴ではあるけれど、異常者ではない。上林が異常なのは食欲や性欲、金銭欲、物欲などが感じられず、人への暴力と支配欲しかないように見えるからだ。毎回毎回、殺す相手の両目を両親指でつぶすなど異常者のやることだろう。最初につぶされるピアノ講師が美人だなと思ったら、筧美和子だった。よくこんな役を引き受けたなと思う。

白石和彌監督は上林を敵も味方も破壊するゴジラに例えていたそうだが、それはゴジラに失礼というもので、ゴジラは破壊王ではあるが、異常ではない。「なんならぁ」とか「こんなは…」とかの広島弁を聞くと、「仁義なき戦い」を思い出すし、実録風の演出も少しあるが、これはヤクザ映画じゃなくホラー映画として見るのが正解だ。

「オールド」

この場所がなぜこうであるのかの説明はあっさりしたもので説得力もないが、シャマランの狙いはなぜ3家族はここに案内されたのか、その目的は何かを描くことだったようだ。だから、これSFじゃなくてサスペンス。そっちの方の出来は悪くないと思った。

出ようとして気を失うなら、入ろうとしても同じはずとか、ツッコミどころは多数あり、IMDbの評価は5.9と低い。シャマラン映画の好きな人はどうぞ。

「鳩の撃退法」

佐藤正午の同名小説をタカハタ秀太監督が映画化。原作は文庫上下2冊で1000ページ以上ある。それを約2時間の映画にまとめるのは難しかったのか、筋を追うのにいっぱいいっぱいという感じがありあり。これをテンポ良く描いたと受け取る人もいるようで、日経夕刊では★4個を付けてた。Yahoo!のレビューで指摘している人がいるが、予告編では、書いたことが現実になるかのような紹介になっていた。本編はそうではなく、作家(藤原竜也)が現実の話をそのまま書いたんじゃないかと心配して編集者(土屋太鳳)が調べるという展開だった。

「沼本」と書いて「ぬもと」と読むカフェの店員を演じるのは「孤狼の血 LEVEL2」では大根とも評された西野七瀬(個人的には前作の真木よう子に遜色ない演技と思う)。今回は年齢的に近い役柄なので、無理のない演技だった。どこか蓮っ葉なイメージが似合ってきた佐津川愛美も含めて女優陣は悪くなかった。

「白頭山大噴火」

最初の地震のシーンは「すげえ」と思ったが、あとは新鮮味に乏しいアクション。日本でもアメリカでもこれはディザスター映画になる題材だと思うが、それをアクション映画としてまとめるのがいかにも韓国映画という感じ。最初の噴火が起こった後、最大規模の噴火を止めるため、地下のマグマだまりを爆破しようと韓国軍が作戦を展開。この作戦、600キロトンの爆破が必要なので北朝鮮の核兵器からウランを盗み、白頭山の炭鉱の地下坑道で原爆を爆発させるという乱暴なもの。南北関係に気を遣ったためか、北朝鮮軍との銃撃戦は最小限で、主な敵は中国と米軍になるというのも著しく説得力を欠く。

ほとんどトンデモ映画の設定だが、それに目をつぶってアクションだけを眺めてれば、我慢できるかもしれない。IMDbの評価は6.2、ロッテントマト70%。アメリカでは限定公開だったためか、メタクリティックに評価はない。

2021/08/19(木)8月前半に見た映画

「アジアの天使」

全編監督ロケをした石井裕也監督作品。妻を失った剛(池松壮亮)は8歳の息子とともに兄(オダギリジョー)がいる韓国へ行く。兄は怪しい化粧品販売の仕事をしていた。剛たちは家族関係に悩むタレントのソル(チェ・ヒソ)の家族とソウルで出会い、一緒に旅をすることになる。日本、韓国とも役者は全員良いが、話が今一つ盛り上がらない。両家族の関係性が良くも悪くもなく、不透明なままなのだ。日韓の交流に安易な結論を出すのは難しいので仕方ないのかもしれない。

「キネマの神様」

原田マハの原作とはまるで異なる話になっている。映画好きの主人公ゴウがギャンブル好きで借金まみれであるなど原作の登場人物に沿ったキャラクターではあるが、原作のゴウに映画の助監督を務めた過去はない。原作は「父親のゴウが雑誌『映友』に歩の文章を投稿したのをきっかけに、娘の歩は編集部に採用され、ひょんなことから父の映画ブログ『キネマの神様』をスタートさせることに。“映画の神様”が壊れかけた家族を救う、切なくも心温まる奇跡の物語」。無名の個人のブログで月の広告収入1000万円とか、ありえない展開があって、原作にはあまり感心できなかった。ゴウがブログに書いている内容も「フィールド・オブ・ドリームス」の感想などいたって普通で特別に話題になるとも思えないものだ。

こうした物語では映画に向かないため、山田監督がまったく違う内容にしたのも分かるが、それならば、この小説を原作にする必要はなかった。要するに「キネマの神様」というタイトルを使いたかっただけなのではないか。

主演の沢田研二は志村けんに寄せた演技が所々にあってマイナスの印象。「東村山音頭」を歌うシーンなど不要だと思う。そもそも沢田研二、映画に出るなら、もう少し体を絞った方が良かっただろう。原作のゴウさんも志村けんもこんなに太ってはいない。

良かったのは過去のパートで、永野芽郁が良いのはもちろんだが、意外なことに美人女優を演じる北川景子がさまになっていた。北川景子、2月に公開された「ファーストラヴ」ではまったくラブシーンがダメダメな演技だったが、こういうそこにいるだけの美人という役柄にはぴったりだ。

コロナ禍の描写を取り入れたのは良いが、映画の出来としてはいたって普通のレベル。

「ワイルド・スピード ジェット・ブレイク」

2001年の第1作から数えてシリーズ9作目(スピンオフの「スーパーコンボ」を含めると10作目)は上映時間2時間23分。見る前は長すぎるのではと思ったが、アクションが切れ目なく続くので、そんなに長さは感じない。それでももう少し切り詰めた方が鋭い映画になったと思う。壊れた吊り橋のロープ1本を使ってクルマをジャンプさせたり、改造車で宇宙へ行ったりなど、大がかりなアクションは、おバカ映画の一歩手前という感じ。単なるカーアクションの枠を超えるアクションが展開されるようになったのは2011年の「MEGA MAX」ぐらいからだっと思うが、作品ごとにエスカレーションしている。

3作目で死んだハン(サン・カン)が実は生きていたとして復活する。こういう「死んだはずだよ、お富さん」的展開になるのはレティ(ミシェル・ロドリゲス)に続いて2人目で、このシリーズ、なんでもありなので、もはや気にならない。むしろ、2013年に亡くなったポール・ウォーカーが演じたブライアンが画面にまったく登場しないのに、存在している設定なのが不自然。ウォーカーは観客にもスタッフにも愛された人だったにせよ、さすがに無理が目立ってきた。

シリーズ開始から20年たち、出ている俳優陣の多くは年齢的に厳しくなった。シリーズは次の2作で完結するらしい。

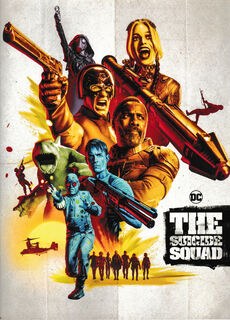

「ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結」

ジェームズ・ガンのユーモア感覚は絶妙で、ゲラゲラ笑いながら見ることになるが、怪獣映画のようなクライマックスからまともなヒーローものになる。その怪獣、「宇宙人東京に現わる」で岡本太郎がデザインしたヒトデ型一つ目の宇宙人パイラ人と同じなのが笑える。しかし、最新のVFXで動くこの怪獣、迫力があり、恐怖の存在として十分に機能している。

ビリングのトップはハーレイ・クイン役のマーゴット・ロビー。当然という感じだが、ロビーは演技もしっかりできるのにこうした映画を見捨てないのはえらい。2016年版のハーレイはそのキュートさで一躍人気者になった。今回はキュートさは控えめで、強さが目立っている。このほか、キャラで目立つのはサメ男キング・シャークで、シルベスター・スタローンが声を演じていてこれまた絶妙に面白い。ネズミの群れを操るラットキャッチャー2(父親=タイカ・ワイティティの跡を継いだから2)を演じるダニエラ・メルキオールはポーランド出身で、これが初のアメリカ映画出演とのこと。

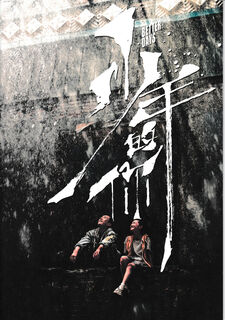

「少年の君」

29歳なのに18歳の高校3年生チェン・ニェンを演じて不自然さがないドンユイも鮮烈だが、「俺は君を守る。君は世界を変えろ」と言うシャオベイ(ヤンチェンシー)が良い。かつてはこういう男子が普通(例えば、日活アクションとか「未来少年コナン」とか)だったのだが、日本では今や「あなたは死なないわ。私が守るから」と女の子(綾波レイ)から言われる始末だからなあ。

後半のミステリー的展開は作劇として決してうまくはないものの、学歴偏重社会の否定につながるラストをもってくるための手段でもあるだろう。

劇中、チョウ・ドンユイは坊主頭になる(これが「リリイ・シュシュのすべて」の伊藤歩を思わせる)。パンフレットによると、ドンユイの提案でスタッフ全員も同じく坊主頭になったとのこと。

いじめっ子の美少女ウェイ・ライを演じるチョウ・イエはこの映画で一躍注目を集め、大作への出演が続いているという。なるほど、それも納得の美少女ぶりだ。

映画の中で940万人(だったかな)とされる高考(全国統一大学入試)の受験者数は現在、1000万人を超えているそう。日本の大学入学共通テストの受験者は約53万人なので20倍近い数。大学受験の厳しさは日本をはるかに上回っているのだ。

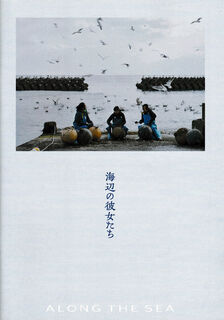

2021/08/12(木)「海辺の彼女たち」が示す移民の苦境

困ったフォン(ホアン・フォン)は身分証と保険証を偽造してもらい(5万5000円もかかる)、病院に行く。体調不良の原因は妊娠の影響で逆流性食道炎になったことだった。超音波で胎児を見たフォンは日本語で「小さい」とつぶやく。

彼女たちはベトナムのブローカーに大金を払って来日している。職場を変わる際にも大金を払った。技能実習という国の制度を利用しているにもかかわらず、こうした余計で不透明な金がかかる現状はおかしいだろう。実習生の期間は3年に限られており、低い賃金の中から支払った金を取り戻すのも大変な現状なのだ。だから実習生の脱走が相次ぐことになる。制度不良と言って良いと思う。

パンフレットによると、日本は世界4位の移民大国で、来日する実習生の6割はベトナムからだそうだ。彼らは風俗産業に就いているわけではないが、境遇は1980年代に問題になった「じゃぱゆきさん」とあまり変わらないだろう。いや、当時の日本は裕福な国だったが、現在は違う。東京の最低賃金はタイのバンコクより低いそうだし、平均年収は韓国より低い。

タイやフィリピンからの労働者が減っているのはそうした日本の経済力低下が関係しているだろう。超高齢社会の日本は将来的に移民労働者をあてにしているが、自国より低い賃金の国に誰が働きに来ますか。ベトナムの実習生も待遇を改善しないと、いずれ来てくれなくなるだろう。実習生の待遇改善には日本の労働者の待遇を改善しないと、どうしようもない。アベノミクス以降、円安誘導の経済政策を続けてきた結果、円の価値が下落し、日本の労働条件は諸外国に比べて大きく低下してしまった。80年代から90年代にかけてのバブル期を知る中高年層にはまだ日本が裕福と思っている人がいるが、そうした幻想はとっとと捨て去った方がいい。

この映画は音楽もなく、自主映画に近い体裁だが、現状を知らしめる意味で作った意義は大きい。撮影は青森県外ヶ浜町で行われ、町も撮影に協力してくれたそうだ。彼女たちを演じたのはホアン・フォンのほか、アン役にフィン・トゥエ・アン、ニュー役にクイン・ニュー。パンフレットには彼女たち3人が美しく着飾った写真が掲載してある。粗末な小屋での寝起きを演じた彼女たちは、日本の現状をどう思っただろう。

2021/08/10(火)7月に見た映画

7月に見た映画は28本。内訳は映画館12本、Netflix6本、WOWOW3本、Hulu3本、amazonプライムビデオ3本、ディズニープラス1本。

「猿楽町で会いましょう」

完成映画の方の予告編を見ると、渋谷区猿楽町を舞台にした若い男女の単純なラブストーリーのように思える。映画は3章構成で、フリーカメラマンの男(金子大地)が仕事で出会った読者モデルの田中ユカ(石川瑠華)に惹かれ、付き合い始めるというのが第1章。

第2章からは映画とユカの第一印象を裏切るような展開を見せる。未完成映画の予告編(これにも石川瑠華が出ている)にはそうした部分も描かれている。YouTubeで完成映画の予告編を見ると、自動再生で次に未完成映画の予告編が再生されてしまうが、これはキャンセルして何も知らずに本編を見ることを勧めたい。

石川瑠華、監督の児山隆ともこれが長編映画デビュー。どちらも頑張っていて、敢闘賞に値すると思った。

「ブラック・ウィドウ」

序盤を見て「007のようなスパイアクションだな」と思ったら、劇中で「007ムーンレイカー」を流す場面があり、ロジャー・ムーア時代の007を思わせる空中アクションがメインになっていた。世界的な悪の組織という敵の設定も含めて、製作者たちは明らかに007を意識して作っている。

当時の007はアクションは素晴らしかったものの、エモーションには欠けていた。「ブラック・ウィドウ」にもそんなところがある。いくらでもエモーショナルに作れる題材なのに、それほどドラマティックな演出にはなっていない。しかし大きなスクリーンで見た方が良い作品であり、ディズニーが劇場公開にこだわったのも理解できる。

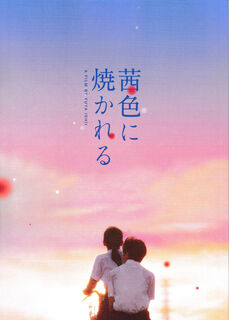

「茜色に焼かれる」

主人公の田中良子(尾野真千子)は7年前に夫(オダギリジョー)を元高級官僚の老人が運転する車の事故で亡くし、加害者側が謝罪しなかったために賠償金の受け取りを拒否。中学生の息子純平(和田庵)を1人で育てるシングルマザーとなってスーパーの花屋コーナーと風俗店の掛け持ちで働いている。

こんなことしてたら、コロナ禍じゃなくても苦しいと思えるのは良子が、夫と愛人との間に生まれた子どもへの養育費の仕送りと、義父が入っている施設への支払いも行っていること。希望は純平が全国でもトップクラスの優秀な成績であることが分かったほか、いじめを受けているにもかかわらず、素直に育っていること。風俗店の同僚のケイちゃん(片山友希)が「純平くんって、いい男だねえ」としみじみ言うほどで、純平には人間関係の希望、次代への希望みたいなものを感じさせる。

一方で良子を解雇する花屋の店長とか、セックス目当ての同級生とか、ケイちゃんが同棲しているDV男とか、女性の不幸の原因の多くがコロナ禍よりもクズみたいな男にあることがよく分かる映画だ。

「東京リベンジャーズ」

クズみたいな人生を送っている主人公・花垣武道(北村匠海)がその発端となった10年前に戻り、人生を、そしてヤクザと半グレの抗争に巻き込まれて死んだ橘日向(今田美桜)を取り戻そうとする物語。主人公は過去に戻って殴られ蹴られてばかりだが、かつてそれに屈したことが今の情けない生活につながっているわけなので絶対に諦めない。それが映画の熱さにつながっている。

「いつも急に来るんだね、君は」と言い、タケミチを信じ抜くヒナタを演じる今田美桜の最強のかわいさも必見。タイムリープを絡めた物語としては明らかに「夏への扉 キミのいる未来へ」よりよく出来ている。

「映画大好きポンポさん」

「泣かせ映画で感動させるより、おバカ映画で感動させる方がかっこいいでしょ」とか「人間の集中力はそんなに持たない。90分が限界」とか、プロデューサーのポンポさんが言ってることは極めてまとも(でも目新しくはない)。映画全体も好感の持てる作りになっているが、それ以上のものはなく、中高生向けと思えた。

入場者プレゼントで映画の前日譚にあたる書き下ろしコミック(非売品、24ページ)がもらえた(僕がもらったのは前編)。

「シドニアの騎士 あいつむぐほし」

2期にわたって放送されたテレビシリーズの完結編となる新作。「未知の生命体ガウナに地球を破壊され、かろうじて生き残った人類は巨大宇宙船シドニアで旅を続けていたが、100年ぶりにガウナが出現、再び滅亡の危機に襲われる」というストーリー。クライマックスの出撃シーンでテレビシリーズ第1期のオープニングテーマ「シドニア」が流れた時には「おおおおおおーっ」とテンションが爆上がりだった。

これはテレビシリーズを見ていた人には共通するようで、YouTubeのこのMVのコメント欄には「鳥肌立った」「震えた」というコメントが並んでいる。

メインのストーリーに絡めて逆「美女と野獣」のようなラブコメ設定があり、そこもきちんと完結している。CGをふんだんに使い、制作のポリゴン・ピクチュアズが技術の高さを示した1作になった。テレビシリーズは全話Netflixにある。

「イン・ザ・ハイツ」

移民の生活には経済的貧困や差別が影を落としていて、それらの問題をヒップホップで歌い上げる、いかにも現代のミュージカルになっている。フレッド・アステア「恋愛準決勝戦」(1951年、スタンリー・ドーネン監督)の有名なシーンをアップデートしたシーンがあったり、ミュージカルとしては水準を超えている。

群舞も素晴らしいが、欲を言えば、圧倒的なソング&ダンスマン(ウーマン)のパフォーマンスが欲しかったところ。ヒスパニック系移民を描いたミュージカルは「ウエスト・サイド物語」(1961年)以来とのこと。

「ジャングル・クルーズ」

ディズニーランドのアトラクションをモチーフにした作品。「不老不死の力を秘めた奇跡の花を追って、並外れた行動力を持つ博士リリーと船長フランクは、アマゾンの上流奥深くの“クリスタルの涙”へ向かう」というストーリーでエミリー・ブラントとドウェイン・ジョンソンが主演している。「レイダース」や「ロマンシング・ストーン」を思わせる展開だが、そうした傑作に比べて新鮮さは皆無で、映画のタッチとしては同じくアトラクションを映画化した「パイレーツ・オブ・カリビアン」に近い。ブラントもジョンソンも好きな俳優だが、溌剌さには欠けており、もっと若い俳優の方が良かったのでは、と思えた。監督は「トレイン・ミッション」のジャウム・コレット=セラ。

2021/08/07(土)「1秒先の彼女」ほか(8月合評会コメント)

「ゴジラvsコング」

小栗旬は序盤はセリフがありましたが、後半は白目むいてただけの印象でした。かなりカットされたようで、本人としては不本意でしょうね。

モンスターバースの作品で一番面白いのは「キングコング 髑髏島の巨神」(2017年)だと思います。監督のジョーダン・ヴォート=ロバーツは現在、ガンダム実写版に関わってるそうです。

「1秒先の彼女」

アホかと思いました。おかしな点がたくさんありすぎて挙げるのが面倒なんですが、いくつか挙げます。1秒遅れが蓄積した結果、時が止まって彼が追いつくという展開なんですが、ずーっと1秒遅れなら全然蓄積してないですよね。1秒遅れが2秒、3秒、4秒と遅れていくのなら話は分かりますが、全然そうはならない。それなら修正する必要もないです。しかも時が止まったという表現ながら、全然止まってないです。なぜ昼だったのが夜になるのかと。つまり、時は止まってなくて、世界の動きが止まったんです。ただ、そうなると、時間の修正もできないです。もうね、妄想レベルの話で、あきれてきます。論理が破綻してますね、この脚本。

彼女だけが「バレンタインデーがなくなった」と騒ぎますが、世界全体が止まったのなら、世界全体からバレンタインデーがなくなったはず。つまり彼女だけが他の人より丸1日余計に止まってたんですね。これは映画で詳しく描いてないですけど、1秒先が蓄積していったので修正したということなら分かります。そこまで考えてないですけどね、この映画。

何よりもダメなのは女性が気を失っている間に、あんなことやこんなことを勝手にやるこの男の気持ち悪さです。ストーカー男の犯罪行為、変態行為にほかなりません。本人の同意も取らずにこんなことをして許されると思ってるんでしょうか。口へのキスじゃなくて、額へのキスだから許されると思ってるのでしょうね。

この映画を肯定することはそうした変態行為を肯定することと同じです。さらにあきれたことに、彼女は男がこうしたことをしたのを知っても、彼を好きになるんですね。この映画、完全に壊れてます。世界が止まってる間に彼女を命を救った、その結果、自分は大けがをした、というような展開にすれば良かったのにと思います。交通事故による大けがじゃ、ダメなんです。

【今月の1本】

「プラットフォーム」各映画祭で受賞しているスペインのSFスリラー。たぶん刑務所なんですけど、各部屋に2人が入れられていて、それが縦に長く並んだ建物が舞台。部屋の真ん中に大きな四角い穴があって、上からテーブルに乗った料理が降りてくる。上の人の食べ残しを下の人は食べるわけです。主人公は最初、47階層で目覚めるので、そこはまずまず料理が残ってるんですが、次に目覚めたのは171階層で、同房の男からベッドに縛られている。なぜかというと、この階層では料理にありつくことなんてできないので、同房の男は食べるために主人公を縛った、という展開。

4月にキネマ館で公開された時には、どういう映画かよく分からなかったのと、それほど評価は高くなかったのでスルーしました。Netflixで配信が始まったので見たら、話の設定がユニークで面白かったです。少し「CUBE」(1997年、ヴィンチェンゾ・ナタリ監督)を思い起こさせるところがありますが、よくこんな設定を思いつくなと感心しました。人間性をあらわにした残酷なところもあるんですけど、階級社会の風刺になっているし、最後は宗教的だったりします。