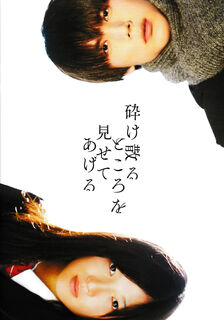

2021/04/10(土)「砕け散るところを見せてあげる」の場違い感

壮絶ないじめを受けている高校1年の少女と、いじめの現場を偶然見たことから少女にかかわっていく高校3年の男子。徐々に心を通わせていくこの2人の関係が胸を打つものだけに、非現実的なクライマックスが残念すぎる。その非現実から再び元の調子に戻るので、どう考えてもクライマックスの描写が浮いていて、場違いのものが出てきてしまった感じがあるのだ。

この導入部は嵐の視点で語られるが、ここから映画は父親、濱田清澄(中川大志)の視点とナレーションになる。つまり映画の語り手は死者なのだ。ビリー・ワイルダー「サンセット大通り」など過去にも例はあるが、「サンセット大通り」は死んだ直後の男がどうしてこうなったかを回想する形式だった。この映画の場合、25年前にさかのぼっての死者の回想であり、頻繁にナレーションが入るのでよく考えると変なのである。母親から聞いた話として過去が描かれるのなら話は分かるが、その後の展開を考えると母親視点での物語の構築は難しい。原作ではここに叙述トリックを用いて、語り手が嵐のままのように思わせているそうだ。こんなところにトリックを用いる必要はないように思うが、映画で叙述トリックは不可能なのでこういう変な形になってしまったのだろう。まあ、このあたり、気にしない人は気にしないと思う。

高校3年の清澄は遅刻し、朝礼をしている体育館にそっと入って最後尾に並ぶ。そこで一人の少女に周囲から紙くずや上履きやさまざまなものが投げつけられているのを見る。あんまりなので上履きを投げようとした男子生徒を止める。朝礼後に少女に声を掛けると、少女は「ワーっ」と叫びだしてしまう。前髪をたらして顔がよく見えない陰気なその少女は蔵本玻璃(石井杏奈)という名前だった。正義感の強い清澄は少女へのいじめを放っておけない。真冬の土曜日、バケツ4杯の水を掛けられて女子トイレの物置に閉じ込められた玻璃を発見して助けたことで玻璃は清澄に心を開いていく。玻璃の母親は4年前に家出して、父親と祖母の3人暮らしという。清澄の家に寄って帰りが遅くなった玻璃は清澄の母(矢田亜希子)から車で送ってもらう。その途中、父親の車が前を走っているのに気づく。車を降りてきた父親(堤真一)はどこか不気味な男だった。

玻璃のいじめられる要因がこの父親にあることは容易に分かるが、さて父親は何をしていたのか。ある夜、玻璃は清澄の家に来て「父が来るから逃げて」と頼む。その顔は血だらけだった。ああ、父親はDV男だったのかと思うのは早計で映画はそのはるか上を行く。強烈な場違い感を持ってしまうほどのあり得なさなのである。これはいくらなんでも極端ではないか。

一歩間違えれば珍品になるところを救っているのは前半のいじめの描写と中川大志、石井杏奈の好演、それに途中からいじめに反対するクラスメート清原果耶の存在だ(「うっす」という返事の仕方など実におかしくてうまい)。SABU監督は前半を的確な演出で見せており、前半はつくづく傑作だと思う。それだけにクライマックスが惜しい。父親は普通のDV男のレベルで何も不都合はなかったのに、かえすがえすも惜しい。

2021/04/06(火)「劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班」の杜撰さ

犯人の犯行動機にまるで説得力がない。復讐に大勢の一般市民を巻き込むのは乱暴すぎる。その復讐の要因となったある事件に関する隠ぺい工作もそんなことをする理由が見当たらない。そしてそれ以上に過去と交信できる無線機というアイデアを何度もやられると、なぜそんなことができるのか説明が必要になってくるだろう。この映画の使い方だと単に御都合主義の道具にしかなっていないのだ。過去と現在を結ぶ時間テーマSFには緻密な組み立てが必要だ。この映画はSFではないが、SFの小道具を使う以上、こんな杜撰な作りではお話にならない。

映画の公開に先立ち、3月末に放送された「シグナル 長期未解決事件捜査班スペシャル」も見てみたら、同じように穴の多い脚本だった。それでもそれなりにまとまっていたのは演出の鈴木浩介の手腕があったからだろう。テレビドラマ版「シグナル」の演出を担当し、WOWOWのドラマでも見応えのある作品を作っている鈴木浩介に劇場版もまかせれば良かったのではないかと思う。

この「スペシャル」のラストは劇場版にもあるシーンだが、見ていなくても劇場版の話の理解にまったく支障はない。2021年、高速道路でハイヤーが暴走し、政府高官が死亡する。桜井(吉瀬美智子)率いる三枝(坂口健太郎)ら長期未解決事件捜査班は、事故は仕組まれたものではないかと疑う。その通り、運転手と政府高官は事故の前に毒物で死亡していたことが分かる。毒物は20年前のテロ事件で使われたヘロンだったが、テロの主犯は死刑判決を受けて既に刑が執行されていた。ヘロンを作る技術もそれとともに消えたはずだった。一方、2009年の東京でも相次いで政務官が交通事故死しており、警察は事故として発表する。偶然、事故の瞬間を目撃していた大山巡査部長(北村一輝)は事件性を疑う。23時23分、三枝の持つ無線機が再び鳴り始めた。大山からの連絡だった。

橋本一監督は「主人公・三枝健人が追い詰められていく中で必死になっていき、どのようにして反撃したり、切り抜けたりかするかという展開にこだわった」そうだ。クライマックスには坂口健太郎が血だらけになったアクションが展開される。しかし、そんなことにこだわるより、ストーリー展開と細部の作りにこだわってほしい。坂口健太郎も吉瀬美智子も北村一輝も悪くないのに、この脚本では好演が無駄になっている。

テレビドラマ版の「シグナル 長期未解決事件捜査班」は韓国のテレビドラマをリメイクしたものだが、韓国版が映画「オーロラの彼方へ」(2000年)を参考にしているのは明らかだ。「オーロラの彼方へ」の映画評を読み直してみたら「主人公の記憶に世界が変わる前と変わった後の2つが保持されているというのがポイントで、これが完全に変わってしまったら物語は成立しない」と僕は書いていた。2つの記憶が保持されるのは「シグナル」にも受け継がれている。というか、真似ている。

「オーロラの彼方へ」をアメリカでテレビドラマ化した「シグナル 時空を超えた捜査線」(WOWOWで放送済み)もある。韓国版はこのテレビドラマ版を参考にしたのかと思ってしまうが、テレビドラマに関しては韓国版の方が先に放送している(韓国版は2016年1月開始、米国版は2016年10月開始)。米国版の方がそれを参考にしているのだろう。

2021/04/04(日)2本のサイレント映画

Wikipediaによると、「激しいフラッシュバックや多重露光、キアロスクーロ、素早いショット繋ぎ、オーバーラップなどの技法を駆使して斬新な映像表現を試みた、日本初のアヴァンギャルド映画」。ドイツ映画「カリガリ博士」(1920年)に影響を受けているそうだ。公開当時は一種のホラーだったのではないか。精神病院の患者たちを恐怖の対象にしているのは明らかだ。関連作品としてamazonが表示したトッド・ブラウニング「怪物團(フリークス)」(1932年)が公開された際の観客の受け止め方と同じだったのではないかと思う。

急いで付け加えておくと、当時の見世物小屋を舞台にして観客に大きなショックを与えた「フリークス」には障害を持った人がたくさん出てくるが、そうした人たちを恐怖の対象とはしていない。ストーリーはむしろ健常者の方があくどいことをやる、という結論であり、出てくる障害者の多くは善良な人たちとして描かれている。現在では高く評価され、IMDb7.9、メタスコア80、ロッテントマト95%と高得点なのも納得できるのである。

「狂った一頁」はYouTubeでも見られる。

閲覧履歴に基づいてamazonがお勧めしてきたのは同じくサイレント映画の「何が彼女をさうさせたか」。鈴木重吉監督作品で1930年度キネ旬ベストテン1位。長らく「幻の映画」になっていたが、1992年にソ連で発見され、大阪芸術大学によって修復・復元された。1997年の第10回東京国際映画祭で上映されたそうだ。こちらは丁寧な字幕があるので極めて分かりやすく面白い。

「公開当時に流行し、社会主義思想の影響を受けた『傾向映画』の代表作としても知られる」とWikipediaにある。主人公の少女は不幸の固まり、不運の連続のような人生を送る。親が自殺して叔父に頼るが、曲馬団(サーカス)に売られる。恋心を寄せた青年と脱走の途中に青年が交通事故に遭ったため離ればなれになり、少女は職を転々として酷い目に遭い続ける。

悪人は本当に悪人顔という分かりやすい配役をしている。救いのない展開で悲劇のまま終わるのが「傾向映画」らしい。ラストはフィルムが消失していて字幕だけになる。偽善や不正への少女の怒りをどう表現していたのか映像が見たいところだが、もうどこにも残っていないのだろう。

この映画もYouTubeにアップされている。

2021/03/30(火)「ノマドランド」に漂う諦観

「ヒルビリー・エレジー」の主人公は貧困から抜け出すことに成功し、投資会社の社長になった(だから自叙伝のような本が出版できた)。「ノマドランド」に登場する車上生活の高齢者たちは死ぬまで働かないと暮らして行けない。「12歳から働いて娘2人を育て上げたのに、年金は500ドルしかもらえない」と登場人物の1人は嘆く。息子と和解して息子の家で暮らすことになったデイブ(デヴィッド・ストラザーン)は恵まれている方で、家族を持たない多くのノマドの人たちに将来の展望はないだろう。映画はそうしたノマドの生活を詳細に淡々と描いていく。登場するのも本当のノマドたちでドキュメントのような様相もある。

ファーンの夫はネヴァダ州のUSジプサム社に勤めていたが、リーマンショックの影響で工場と社宅が閉鎖され、企業城下町だったエンパイアは町ごとなくなった。代用教員だったファーンは夫の死後、車上生活を余儀なくされる。アメリカは家賃の高騰で中流階級であっても、ちょっとしたことですぐにホームレスになってしまうそうだ。ファーンはショッピングセンターで出会った知り合いの娘から「ホームレスなの?」と聞かれて「ハウスレスよ」と答える。端から見れば、両者は同じように思えるが、ハウスレスは積極的に家を持たない生き方であるというファーンの矜持なのかもしれない。

ファーンが働くのはamazonの配送センターなどだ。amazonは過酷な職場と言われるが、映画にそうした描写はない。それを描くことが目的ではないという理由以上にそうした描写があったら、amazonが映画に協力することはあり得ないだろう。amazonが恒常的に雇ってくれればいいが、高齢労働者が働けるのはクリスマスシーズンなど忙しい時期だけのようだ。amazonの駐車場は働いているうちは電気と水道が使えるが、職を失うと月に300ドル以上かかる(350ドルだったか)。

都会には車を駐める場所はない。車中泊をしていると、警官に注意される。必然、ノマドは荒野に集まることになる。荒野がなければ、ノマドという生き方は成立しないのだろう。映画にはアメリカの広大で美しい風景がたびたび出てくる。一種、ロードムービーの趣があり、風景と絡めて60年代から70年代にかけてのアメリカン・ニューシネマを思わせたりもするけれど、ニューシネマに登場したのは若者だった。高齢者が刹那的な生き方に追い込まれた状況には複雑な思いを持たざるを得ない。

監督のクロエ・ジャオはマクドーマンドについて「私はフランを(伝説的コメディアンの)バスター・キートンと比べてしまいます。彼女は体をはったギャグがそれくらいうまいのです」と語っている。僕は別の意味でキートンを連想した。この映画のマクドーマンドの表情からは内面の真意が見えないのだ。他のノマドたちも同様だ。恐らくそれは現状を脱する手段が見つからないゆえの諦観が作用しているのだろう。死ぬまで安楽は訪れない生き方にノマドたちは諦観と静かな怒りを抱えているのだと思う。

映画に流れるピアノ曲がルドヴィコ・エイナウディ(「最強のふたり」)のようだと思ったら、まさにエイナウディが音楽を担当していた。美しい音楽に惑わされて美しい映画だなどと思ってはいけない。厳しい現実を映した映画なのだ。

2021/03/28(日)ドキュメンタリーと演出

海中の魚や軟体動物などをとらえた映像は極めて美しく、途中まではふむふむと見ていたが、タコがサメに襲われる中盤のエピソードで疑問を覚えた。海底の岩場に潜ったタコの足をサメが食いちぎるエピソード。映画は穴に頭を突っ込んだサメ、サメの口の中に見えるタコの足、そして1本の足がないタコのショットを続けて見せる。サメがタコに食いついている直接的なシーンはないので、これ別々のシーンをつないだだけの演出ではないかと思えてくるのだ。

足が1本ないタコの姿は痛々しいが、しばらくして小さな足が生えてきているのを発見した主人公のフォスターは大喜びする。タコを観察している人なら、タコの足が再生することぐらい知ってるでしょう。何をそんなに喜んでいるのか。タコは危機が迫ると、トカゲが尻尾を切り離すように自分で足を切り離すこともあるのだそうだ。サメに噛みちぎられたのではなく、噛まれたので自分で切り離した可能性もある。

サメ対タコの対決は終盤にもある。タコは身を守るために体中に貝殻を付ける。サメはかまわず貝殻ごとタコを加えて振り回す。ここで撮影していた主人公は息継ぎのために海上へ(アクアラングは着けていない)。再び潜ってみると、タコが攻撃を防ぐためにサメの背中に乗っていた。うーん。本当か、それ。

この後、タコは交尾をして、卵を産み、そこで息絶える。主人公は涙をにじませながら、タコとの別れを話すのだ。センチメンタルな音楽まで流す念の入れようだ。

動物を擬人的に扱うドキュメンタリーには昔から批判が多い。以前読んだ筒井康隆さんの動物に関するエッセイには動物学者が動物の行動を判断する場合には人間の行動から一番遠い判断をするのが正しいと書かれていたと記憶する。この映画、タコを擬人化しすぎではないか。にもかかわらず、IMDbの評価は8.2、メタスコア76、ロッテントマト100%と、すこぶる高い。皆さん、コロッと騙されているのではないですか。