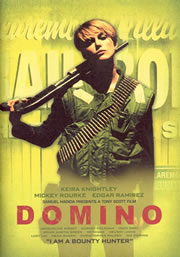

2005/10/26(水)「ドミノ」

実在した女賞金稼ぎドミノ・ハーヴェイを描くアクション映画。というよりはアクション映画のストーリーに実在の賞金稼ぎをはめ込んだと言うべきだろう。中心となる事件がうまくできすぎていて、いかにもフィクションという感じがある。マフィアと現金輸送車強奪グループと賞金稼ぎの三つどもえの争いとなるこの事件自体は、誤解と陰謀が絡み合って面白い。監督のトニー・スコットはミュージック・ビデオのような映像で物語を綴っていく。短いカット割りとフラッシュバック、ざらついた映像の連続は、しかし、効果を上げているとは言えない。スタイリッシュを目指したと思えるのにそうなっていず、感情移入を拒否して見にくいだけなのである。同じく凝った映像で楽しませた「シン・シティ」と比べれば、両者の優劣は歴然とするだろう。それ以上に問題なのは端的に「ドミノ」にはハートがないこと。ドミノのキャラクターや仲間との関係が極めて表層的なものに終わっており、エモーションが高まっていかない。主演のキーラ・ナイトレイは悪くないだけに残念だ。

実在した女賞金稼ぎドミノ・ハーヴェイを描くアクション映画。というよりはアクション映画のストーリーに実在の賞金稼ぎをはめ込んだと言うべきだろう。中心となる事件がうまくできすぎていて、いかにもフィクションという感じがある。マフィアと現金輸送車強奪グループと賞金稼ぎの三つどもえの争いとなるこの事件自体は、誤解と陰謀が絡み合って面白い。監督のトニー・スコットはミュージック・ビデオのような映像で物語を綴っていく。短いカット割りとフラッシュバック、ざらついた映像の連続は、しかし、効果を上げているとは言えない。スタイリッシュを目指したと思えるのにそうなっていず、感情移入を拒否して見にくいだけなのである。同じく凝った映像で楽しませた「シン・シティ」と比べれば、両者の優劣は歴然とするだろう。それ以上に問題なのは端的に「ドミノ」にはハートがないこと。ドミノのキャラクターや仲間との関係が極めて表層的なものに終わっており、エモーションが高まっていかない。主演のキーラ・ナイトレイは悪くないだけに残念だ。

映画は警察の取調室でFBI捜査官(ルーシー・リュー)の聴取に答えて、ドミノが事件を回想する形式。ドミノは俳優ローレンス・ハーヴェイとモデルの母親(ジャクリーン・ビセット)の間に生まれた。高校時代からスーパーモデルとして活躍したが、セレブな生活に嫌気が差して、新聞広告で募集記事を見つけた賞金稼ぎ(バウンティ・ハンター)となる。映画の前半は実際のドミノの奔放な人生を描いていく。メインの事件が始まってからはほとんどフィクション(映画の冒頭にはBased on a True Storyと出た後にSort of ...とただし書きがつく)。賞金稼ぎのボスはエド(ミッキー・ローク)、仲間はチョコ(エドガー・ラミレス)とアフガニスタン人の運転手アルフ(リズワン・アビシ)。これに保釈金保証人クレアモント(デルロイ・リンドー)、ドミノを取材するテレビ局スタッフ(クリストファー・ウォーケンが変人プロデューサー、「アメリカン・ビューティー」のミーナ・スヴァリが美人スタッフを演じる)、マフィア、カジノのオーナー、現金輸送車強奪グループが絡まり合ってストーリーが進む。

脚本は「ドニー・ダーコ」のリチャード・ケリー。メインの事件の描き方は、映画の最初の方から事件の断片を入れていくところなどガイ・リッチー「スナッチ」を思わせる。これは人命がかかった事件なので、もっとエモーショナルなものになっていくはずなのだが、この映画の描き方ではそれが希薄になってしまう。希薄なのはドミノとチョコの関係にも言え、クライマックス前のラブシーンが盛り上がらないのはそれまでの2人の関係の描き方が不十分だからだろう。凝った映像だけがあって、中身がない映画になってしまっている。描写を積み重ねて登場人物の内面まで描き出していくような演出に欠けているのである。MTV出身の監督にはこういうケースがよくあるが、ベテランと言えるトニー・スコットがこういう映画を撮っているようでは困る。

映画の最後に登場する実際のドミノ・ハーヴェイはフランセス・マクドーマンドのような容貌だった。ドミノは今年6月27日、自宅の浴槽で死んだ。35歳。死因は特定されていないが、麻薬の大量摂取が原因とされているという。母親役のジャクリーン・ビセットは久しぶりに見た。かつてはキーラ・ナイトレイ同様、指折りの美人女優だったが、細かいしわが顔全体に刻まれていて、あまりと言えばあまりの老けよう。61歳だから仕方がないのだが、それにしてもこんなに老けるとは驚きである。

2005/10/20(木)「ヒトラー 最期の12日間」

タイトルの意味よりもベルリン陥落か第三帝国の崩壊という感じの内容だなと思ったら、原題はDer Untergang(没落、破滅という意味とのこと)。その通りで特にヒトラーに焦点を絞った映画ではない。だからパンフレットにある「戦後初めてヒトラーを注視した映画」というニューヨークタイムズの批評には疑問を感じる。これまでの映画の中で描かれた悪の象徴としてのヒトラーよりは人間性が描かれているのだろうが、映画の中のヒトラーはベルリン陥落を前に錯乱した人物としか思えないぐらいの描き方である。ヒトラーは戦争を無用に長引かせることによるベルリン市民の犠牲など何とも思っていず、人間性を肯定的に描いた映画では全然ない。第一、ヒトラーがエヴァ・ブラウンとともに自殺した後も映画は延々と続くのだ。とはいっても、日本では昭和天皇をこのヒトラーのように描いた映画などこれまでまったくないことを考えれば、まだまだドイツはえらいと言うべきか。

タイトルの意味よりもベルリン陥落か第三帝国の崩壊という感じの内容だなと思ったら、原題はDer Untergang(没落、破滅という意味とのこと)。その通りで特にヒトラーに焦点を絞った映画ではない。だからパンフレットにある「戦後初めてヒトラーを注視した映画」というニューヨークタイムズの批評には疑問を感じる。これまでの映画の中で描かれた悪の象徴としてのヒトラーよりは人間性が描かれているのだろうが、映画の中のヒトラーはベルリン陥落を前に錯乱した人物としか思えないぐらいの描き方である。ヒトラーは戦争を無用に長引かせることによるベルリン市民の犠牲など何とも思っていず、人間性を肯定的に描いた映画では全然ない。第一、ヒトラーがエヴァ・ブラウンとともに自殺した後も映画は延々と続くのだ。とはいっても、日本では昭和天皇をこのヒトラーのように描いた映画などこれまでまったくないことを考えれば、まだまだドイツはえらいと言うべきか。

映画はヒトラーの秘書となり、その最期まで身近にいたトラウドゥル・ユンゲ(アレクサンドラ・マリア・ララ)の視点が中心になっている。実は映画で最も心を揺さぶられたのは物語が終わった後に実在の年老いたユンゲが登場するラストである。ここでユンゲはニュールンベルク裁判までユダヤ人が600万人も虐殺されたことを知らなかった、と話す。しかし、自分がヒトラーの秘書になったのと同じ年で虐殺されたユダヤ人女性のことを知り、後悔の念を語るのだ。「もし、私が目を見開いていれば、気づけたはずです」。それはユンゲだけではない。ドイツ国民の多くは目を見開いていなかった。いや、見開いているのに自分が見たものの意味が分からなかった。分かったのにそれを自分に隠していた。隠さずに間違いを主張すれば、殺されるのだから仕方がないとも言えるのだが、映画で描かれたことは60年前に終わったことではないという思いを強くする。そういう状況はいつの時代でもあり得ることだろう。ユンゲの言葉はだからこそ重い。

映画を見て強く印象に残るのはバカな独裁者の妄想を信じた人々とそれに疑問を呈する人々が同じように戦争の犠牲になっていく姿である。砲撃で犠牲になる市民、ヒトラーの自殺の後を追うように自殺する側近たち、裏切り者として親衛隊から殺される男たち、軍を盲目的に信じてソ連兵に銃を向ける少年たち、寝ている間に母親から毒殺されるゲッベルスの子どもたち。この映画、反戦のスタンスを少しも崩していない。同時にドイツも戦争末期は日本と同じような状況だったのだなと思わされる。どこの国も崩壊する時の状況は同じようなことになるのだ。

監督は「es[エス]」のオリバー・ヒルシュビーゲル。刑務所内で役割を固定されたことによる人間性の崩壊を描いた「es」はこの映画に通じるものがあると思う。ヒトラーを演じるのは「ベルリン 天使の詩」のブルーノ・ガンツ。

2005/10/10(月)「ナショナル・トレジャー」

伝説の財宝をめぐる冒険アクション。別につまらなくはないのだが、オリジナリティはあまりない。アメリカ独立宣言書に財宝のありかが隠されているのが分かり、前半は国立公文書館からそれを盗む作戦がメイン。後半はお宝を狙う一団(ボスはショーン・ビーン)と主人公(ニコラス・ケイジ)の争奪戦となる。ジェリー・ブラッカイマー製作、ジョン・タートルトーブ監督。

DVDには特典として最初に予定されていたエンディングを収録。いかにも続編を臭わせることから変更されたらしいが、実際に続編が計画されている。こういう冒険もの、ニコラス・ケイジでは少し弱いような気がする。

2005/10/09(日)「セルラー」

携帯電話を軸にしたサスペンス・アクション。わけの分からないまま5人の男たちに自宅から誘拐された女(キム・ベイシンガー)が壊れた電話の線を必死につないで、かけた電話がある男(クリス・エバンス)の携帯にかかる。監禁されている場所も分からないので電話が切れたら命がないというシチュエーションの中、アイデアを詰め込んだ脚本がよい出来だ。B級だが、予想より面白かった。なぜ警察に事件を届けられないのかという部分をちゃんと押さえており、あとはジェットコースター的展開で見せる。悪役側にジェイソン・ステイサム、定年を迎えた刑事にウィリアム・H・メイシー。ベイシンガーが老けたのには少しがっかり。

監督は「デッド・コースター ファイナル・デスティネーション2」のデヴィッド・R・エリス。原案は「フォーン・ブース」のラリー・コーエン。脚本はクリス・モーガンだが、製作初期に「バタフライ・エフェクト」のJ・マッキー・グラバーが関わっていたとのこと。クレジットはされていない。

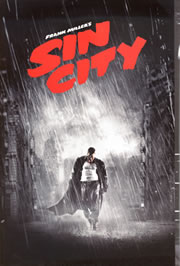

2005/10/07(金)「シン・シティ」

フランク・ミラーのグラフィック・ノベルをロバート・ロドリゲスとミラー自身が監督、これにクエンティン・タランティーノが一部協力している(クレジットは特別ゲスト監督)。相当に過激なバイオレンスとスタイリッシュな映像で綴るハードボイルドな世界で、モノローグの多さがいかにもハードボイルドの一人称っぽい感じである。光るのはモノクロームにパートカラーを入れたビジュアル面のセンスの良さ。語られる3つの話自体に新しい部分はあまりないが、とにかくビジュアルが凄すぎる。劇画をそのまま映画にしたようなこの映像のオリジナリティは高く評価すべきだろう。とはいっても、個人的には首が飛んだり、手足を切断したりの容赦ない残虐描写は苦手。モノクロームである分、リアルさから少し逃れているのが救いなのだが、もう少し抑えても良かったのではないかと思う。スタイリッシュさはその方が際立つだろう。出てくるのはぶっとんだキャラクターばかりである。イライジャ・ウッド扮する人食いケヴィンのキャラクターは強烈で、「羊たちの沈黙」のレクター博士の異常さをはるかに超えた不気味さがある。悪役はすべて異常者という徹底ぶりに加えて男はすべて荒っぽく、女はすべて色っぽいという、もう単純すぎるぐらい単純な図式の中で、熱いハートを持ったタフな男たちのドラマが語られていく。ファミリー映画の監督になってしまったかと思わせたロドリゲスが本調子を取り戻した一作。というより、ロドリゲスのベストと思う。

フランク・ミラーのグラフィック・ノベルをロバート・ロドリゲスとミラー自身が監督、これにクエンティン・タランティーノが一部協力している(クレジットは特別ゲスト監督)。相当に過激なバイオレンスとスタイリッシュな映像で綴るハードボイルドな世界で、モノローグの多さがいかにもハードボイルドの一人称っぽい感じである。光るのはモノクロームにパートカラーを入れたビジュアル面のセンスの良さ。語られる3つの話自体に新しい部分はあまりないが、とにかくビジュアルが凄すぎる。劇画をそのまま映画にしたようなこの映像のオリジナリティは高く評価すべきだろう。とはいっても、個人的には首が飛んだり、手足を切断したりの容赦ない残虐描写は苦手。モノクロームである分、リアルさから少し逃れているのが救いなのだが、もう少し抑えても良かったのではないかと思う。スタイリッシュさはその方が際立つだろう。出てくるのはぶっとんだキャラクターばかりである。イライジャ・ウッド扮する人食いケヴィンのキャラクターは強烈で、「羊たちの沈黙」のレクター博士の異常さをはるかに超えた不気味さがある。悪役はすべて異常者という徹底ぶりに加えて男はすべて荒っぽく、女はすべて色っぽいという、もう単純すぎるぐらい単純な図式の中で、熱いハートを持ったタフな男たちのドラマが語られていく。ファミリー映画の監督になってしまったかと思わせたロドリゲスが本調子を取り戻した一作。というより、ロドリゲスのベストと思う。

映画は殺し屋のジョシュ・ハートネットが登場するプロローグで犯罪都市シン・シティの非情さをかいま見せた後、ブルース・ウィリス主演の「That Yellow Bastard」、ミッキー・ローク主演の「The Hard Goodbye」、クライブ・オーウェン主演の「The Big Fat Kill」と続いて、再びブルース・ウィリスの話に戻り、エピローグでハートネットが顔を出すという構成。同じシン・シティを舞台にしているだけで、3つの話それぞれに関連は薄いが、時系列を前後に動かす構成はもしかしてタランティーノのアイデアか。

3つのエピソードの中では「The Hard Goodbye」が好みである。傷だらけの顔で娼婦にも相手にされない仮出所中の大男マーヴは明らかにレイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女よ」の大鹿(ムース)マロイを踏襲している。マーヴは一夜を共にした天使のような女ゴールディ(ジェイミー・キング)を殺され、犯人に仕立てられそうになる。復讐を誓ったマーヴはストリップ・バーのケイディで追っ手を迎え撃ち、事件の背後にある大物がいるのを知る。ゴールディを殺したのはシン・シティの外れにある農場に住む不気味なメガネ男ケヴィン(イライジャ・ウッド)だった。農場を襲撃したマーヴは逆にケヴィンに倒される。気がつくと、自分の保護監察官ルシール(カーラ・グギノ)も監禁されていた。部屋の中には女たちの生首が飾られている。ケヴィンは人肉を食う異常者で、ルシールの目の前で笑みを浮かべながらルシールの手を食べたという。部屋を逃げ出したマーヴは装備を調えて、反撃に向かう。

マーヴを演じるミッキー・ロークは凝ったメイクで別人のよう。車にはねられても銃で撃たれても死なないタフな男の悲しい行く末を哀感を込めて好演している。このエピソードだけでも十分満足なのだが、映画はさらに2つのエピソードを楽しめるのでお腹いっぱいという感じ。出てくる多くの女優の中では予告編で目立っていたジェシカ・アルバよりも、日本刀を振り回すデヴォン青木(なんとロッキー青木の娘という)と、とても「スパイキッズ」の母親とは思えないカーラ・グギノ、2役を演じるジェイミー・キング、女ボスのロザリオ・ドーソンの印象が強い。

日本映画だったら、こういう題材、アニメにしてしまうだろうが、これはやはり実写でやることに意味がある。ルトガー・ハウアー、ベニチオ・デル・トロ、マイケル・マドセン、マイケル・クラーク・ダンカンというくせ者ぞろいの役者たちがそれぞれに見せ場を作っていて楽しいのだ。アメリカでは大ヒットした上に評価も高く、早くも続編どころか3作目までの製作が決まっているという。