2008/07/05(土)「いのちの食べかた」

クライマックスは牛の解体。それまでに鶏や豚の解体を見ているので、なんてことはないと思っていたが、やはり屠殺の仕方から牛の場合は違う。「ノーカントリー」でハビエル・バルデムが使っていたような屠殺銃を額に押し当てられて牛は一瞬で殺される(と思ったが、あの段階ではまだ死んでいず、失神しているだけらしい)。その直前にガタガタ体を震わせるのは自分の運命を知っているからだろう。その後の流れ作業は鶏や豚の場合とあまり変わらない。皮を剥ぎ、内臓を取り出し、切断していく過程がてきぱきと行われていく。

豚の場合は電気棒のようなもので、屠殺機の中へ追い立てられ、出て来た時には死んでいる。牛でこういう屠殺の仕方ができないのは体が大きいからなのだろうか。屠殺の過程さえ、自動化してしまえば、牛の解体に感じた残酷さは感じなくなるのかもしれない。実際、死んでワイヤーに吊されたシーンから豚も鶏もおいしそうに見えてくる。

食肉過程に残酷さを感じないのはすべてが流れ作業で機械化されているからだろう。豚は腹を切り裂く過程さえ、機械で行われている。豚で残酷さを少し感じたのは大きなハサミで足をパチンパチンと切断していくシーンのみ。作業の多くの場面で女性が参加しているのも面白いが、牛の解体に女性がいなかったのはやはり豚や鶏に比べて残酷さを感じる過程が残っているからだろう。

原題は「Unser taglich Brot」(Our Daily Bread=私たちの日々の糧)。食肉の製造過程だけでなく、野菜や果物、魚などがどう生産され、加工されていくかをランダムに見せる。音楽もセリフもなく、生産過程をそのまま見せることがニコラウス・ゲイハルター監督の意図だったという。豚から野菜に行き、豚に戻り、魚に行くといったランダムな見せ方が映画のポイントで、余計な説明がないのは潔いが、最小限の字幕ぐらいはあっても良かったのではないかとも思う。ひよこに予防注射をしている場面とか子豚の去勢のシーンなどは説明されないと分かりにくいのではないか。

ゲイハルターは「僕が特に興味を持つのは、『なんでもかんでも機械で出来る』という感覚や、そういった機械を発明しようという精神、それを後押しする組織です。それは、とても怖い感覚で、無神経でもあると思います」と語っている。機械化・自動化によって命を感じさせないことへの批判と受け取れるが、実際に毎日働いている人に命を断つことの重みを感じさせていたら、作業は成り立たないだろう。部分的に作業をやっているからできるのであって、あの過程に参加する数の人間がそれぞれ屠殺から解体まですべて一人でやることは不可能に近い。

牛の解体をクライマックスに持ってきたのは命を最も感じさせる処理であるからにほかならない。これに比べれば、野菜の生産現場の描写などは付け足しとも思え、牛の人工授精から解体までを詳細に描くだけでも映画として成立するだろう。監督の意図を実現するには牛の解体だけで事足りるのである。ただし、そうなったら重すぎる映画になるのかもしれない。野菜や果物のシーンにも農薬の問題などは含まれているけれども息抜き的な効果の配慮もあるのだろう。

2008/06/10(火)「僕の彼女はサイボーグ」

クァク・ジェヨン監督はSFマニアなのだそうだ。「ターミネーター」と「ドラえもん」(ということはつまり山崎貴「ジュブナイル」)の設定を借りたと思われる時間テーマSFをラブストーリーとして映画化したのがいかにもマニアらしい。綾波レイと惣流・アスカ・ラングレーのフィギュアなども出て来たりして、ジェヨン監督、日本のアニメも好きなようだ。

クァク・ジェヨン監督はSFマニアなのだそうだ。「ターミネーター」と「ドラえもん」(ということはつまり山崎貴「ジュブナイル」)の設定を借りたと思われる時間テーマSFをラブストーリーとして映画化したのがいかにもマニアらしい。綾波レイと惣流・アスカ・ラングレーのフィギュアなども出て来たりして、ジェヨン監督、日本のアニメも好きなようだ。

映画はスーパーヒーローものによくある男女の役割を入れ換えているが、これは「猟奇的な彼女」などと同様、女に振り回される気の弱い主人公というパターンでもある。SF的なオリジナリティは皆無に等しく、パラドックスもあるにもかかわらず、これが憎めない作品に仕上がっているのはジェヨン監督の描写に大衆性があるためだ。昭和30年代を彷彿させる主人公の幼い頃の故郷の描写はどう考えても年齢的に合わないのだけれど、その描写自体に文句を付ける筋合いはまったくなく、たとえ「三丁目の夕日」ならぬ「三丁目の田舎」的な描写であっても微妙にノスタルジーをくすぐる部分があるのである。描写に狂いがないところを見ると、きっと韓国の田舎もこんな感じなのだろう。

惜しいのは終盤の説明がくどすぎることで、ここまで懇切丁寧に説明する必要があったのかどうか。監督は観客の物語に対する理解度を低く見積もりすぎているのではないかと思う。もっとコンパクトに簡潔に描く手法を取り入れれば、この映画、胸を張って傑作と呼べたかもしれない。綾瀬はるかと小出恵介(特に綾瀬はるか)の良さを引き出したことは十分に褒められて良い。

タイトルが出るまでに20分ほどかかる。タイトル前では20歳の誕生日にジロー(小出恵介)が謎の美人(綾瀬はるか)に会い、騒動を巻き起こし、別れるまでが描かれる。なぜ、こんなにタイトル前が長いのかは全体を見れば、一応納得できるし、クァク・ジェヨン監督の律儀さを感じるのだけれど、いくらなんでも長すぎる。彼女がなぜジローに接近したのか、なぜか好意を持ってくれているのかは分からない。だが、なんとなくジローは1年後の誕生日に再会できるのではないかと思う。そして予想通り、いつも誕生日を一人で祝うレストランに彼女は現れた。この前に彼女がまるで「ターミネーター」のように現代に現れるシーンが描かれるので、観客には彼女が未来から来たことは分かっている。レストランでは男(田口浩正)が突然、銃を乱射する。危ういところで彼女に助けられたジローは部屋に帰り、彼女は未来の自分が送ってきたロボットであることを知らされる(彼女は「ロボットと言わないで、サイボーグと言って」と言う)。未来のジローはレストランで撃たれ、重傷を負ってしまうのだ。それを防ぐために未来のジローは彼女を送ってきたのだった。火事での子供の焼死を防ぎ、車にはねられそうになった子供を助け、凶器を持って学校に乱入した男を捕まえる。彼女はスーパーマン的な活躍で次々に悲惨な事件を防いでいく。どれも未来のジローが心を痛めた事件だった。ジローはロボットであると分かっていても、彼女に次第に惹かれていく。

大地震で東京が壊滅するクライマックスのVFXはなかなかの出来。普通の男を演じる小出恵介もいいし、まばたきを抑えてロボットらしさを出した綾瀬はるかもいい。問題はやっぱり終盤の長すぎる説明で、ここは物語の中に少しずつ説明を入れていき、最後に残った一つの謎を明らかにするぐらいの構成の方が良かっただろう。その意味で脚本はつじつまを合わせただけで決してうまくはない。ここを見ていて「いま、会いにゆきます」を思い出したが、物語を別の視点で語り直すと言えるほどのものではなく、説明に終わった印象が拭いきれないのである。好感を持てるのはジェヨン監督のハッピーエンドへの強い希求。たとえ、ご都合主義と言われようが、こういう幸福なラストは見ていて気持ちが良いものだ。

2008/05/25(日)「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」

あさま山荘事件の時に僕は12歳。テレビをつければ、延々とこの中継をやっていたから見ているが、この後に明らかになった山岳ベース事件については当時はあまり知らなかった。ただ、総括が流行語になったのは覚えている。

あさま山荘事件の時に僕は12歳。テレビをつければ、延々とこの中継をやっていたから見ているが、この後に明らかになった山岳ベース事件については当時はあまり知らなかった。ただ、総括が流行語になったのは覚えている。

映画は3つのパートに分かれている。1960年の安保闘争から連合赤軍が生まれるまでをニュース映像を中心に描いた部分を第1部とすると、第2部は12人の同志が総括や処刑で殺害された山岳ベース事件、第3部があさま山荘事件である。もちろん映画の焦点は第2部にあり、ここが最も見応えがある。映画としてはあさま山荘の部分をもっとコンパクトにした方が良かったかもしれない。若松孝二監督が所有する別荘を破壊しながら撮ったそうだが、予算に限りがあったようで山荘内部の描写に終始する。時折、インサートされる浅間山の遠景だけではなく、当時のニュース映像を使うと、効果的だったのではないか。ここが予想以上に長いので山岳ベース事件の陰惨な衝撃がやや薄れる結果になっている。もっとも、この部分、警察視点に終始して山荘内部をまったく描かなかった「突入せよ! あさま山荘事件」へのアンチテーゼでもあるのだろう。

山岳ベース事件はリーダーの器ではなかった卑小な男女がリーダーになってしまったために起きた事件だろう。森恒夫も永田洋子も共産主義と武力闘争に忠実であるように見えて実は自分勝手なだけである。赤軍派と革命左派の幹部が次々に逮捕されて組織が弱体化していたために生まれた連合赤軍はこういうバカな人間たちがリーダーにならざるを得なかったのが悲劇の始まりだ。

映画はなぜ次々に若者が殺されなければならなかったのかを詳細に描く。自己批判と総括自体は以前から行われていたそうだが、そのうちに総括を助けるとする総括援助が行われるようになり、気絶するまで殴る暴力が肯定されていく。反対すれば、自分に総括の順番が回ってくるという絶望的な状況。それは死を意味する。森と永田の唾棄すべき人格がこれをもたらしたのは間違いない。痛ましいのは自分で自分の顔を殴らされる遠山美枝子(坂井真紀)で、遠山は生き残りたいために必死に殴り続けるが、永田洋子(並木愛枝)から腫れ上がった顔を鏡で見せられ、悲痛な叫びを上げることになる。監督によれば、あの醜い顔は永田洋子の醜さのメタファーでもあるという。永田洋子役の並木愛枝が人をにらみつける場面は怖い。爬虫類のように冷たい視線だ。

革命の実現のために人を殺し、指導力を維持するために人を殺し、疑心暗鬼が募ってさらに人を殺す。狭いグループの崩壊はいつもこのように進むのだろう。革命のために同志を殺すというのはポル・ポト政権下のカンボジアを思い出してしまうが、それよりも強い権力を持った人間が横暴を振るって惨殺を続けた北九州の監禁殺人(7人が殺された)の方がこの状況には近いかもしれない。

日本の左翼運動はこの事件によって壊滅したと言っていい。若松孝二は「鬼畜大宴会」や「突入せよ!あさま山荘事件」「光の雨」など事件を部分的に捉えた一連の映画に我慢できず、この映画を撮ったという。安保闘争、なにそれ、という若い観客には格好のテキストになるだろう。それだけでもこの映画には十分な価値がある。歴史に残るのは常に勝者視点の出来事であり、当事者に近かった若松孝二が事件全体を総括することの意義は大きい。しかも、山岳ベース事件に関しては徹底して批判の立場を貫いている。残念ながら、劇場に来ていた観客は年配者が多かった。今の若い世代には連合赤軍事件なんて通用しないのかもしれない。来ている年配者にしてもノスタルジックな気分が皆無とは言えないだろう。

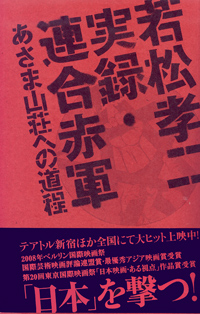

劇場でパンフレット「若松孝二 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」を買ったら、パンフではなく、本だった。B5判より大きく、A4判より少し小さい。A4変形判といったところか。シナリオ付きで217 ページ。これ、amazonでも販売していて買おうかどうか迷っていた。amazonには「公式ガイドブック」と書いてある。パンフレット代わりに売っているらしい。この本に収録されたロフトプラスワンでの座談会はめっぽう面白い。元共産主義者同盟赤軍派議長の塩見孝也と連合赤軍の植垣博弘が未だに対立しているのである。60年代から70年代初めまでは政治の季節だったのだなという思いを強くする。あの時代に比べれば、今の日本は社会全体がノンポリになってしまった。変革の兆しがあるとすれば、プレカリアートだろうが、思想的な根拠がないと、社会運動には発展しにくいのではないかと思う。

2008/05/24(土)「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」

クラシカルな作り。1898年から1927年までを描く時代背景に合わせたようにタイトルも物語の語り口もクラシカルな作りである。クラシカルでないのは不安を強調するような音楽(というよりは劇伴といった方がふさわしい)だけだ。石油を掘り当てる山師の生涯をポール・トーマス・アンダーソンは緊密に活写し、主演のダニエル・デイ=ルイスはアカデミー主演男優賞を受賞した。一般的な評価は高いけれども、僕は途中から退屈だった。なぜか。主人公を突き動かす根源的なものが見えてこないからだ。主人公は石油で儲けた金を何に使おうとしているのか。どんな欲望があるのか。主人公が金を使う場面はなく、周囲に女もいない。欲望の根源を映画は深く掘り下げて描いてはいないのだ。「マグノリア」のような群像劇(監督の言葉を借りれば、アンサンブル映画)であれば、この点はあまり問題にならないが、1人の男の生涯に焦点を当てたこの映画の場合、主人公の振る舞いの基盤や規範を描かなければ、説得力が薄い。悲惨であったり、ショッキングであったりするさまざまなエピソードにいちいち納得しながらも、奥行きを感じないのはそのためだろう。デイ=ルイスの熱演と描写の強さによって騙されるけれども、アンダーソンが描いたのは1人の男の生涯のアンサンブルに終わっていて、その男の根底にある情念に迫っていかないのが見ていてもどかしい。なぜこの男はこんな振る舞いをするのかという疑問がつきまとう。画竜点睛を欠く力作だ。

クラシカルな作り。1898年から1927年までを描く時代背景に合わせたようにタイトルも物語の語り口もクラシカルな作りである。クラシカルでないのは不安を強調するような音楽(というよりは劇伴といった方がふさわしい)だけだ。石油を掘り当てる山師の生涯をポール・トーマス・アンダーソンは緊密に活写し、主演のダニエル・デイ=ルイスはアカデミー主演男優賞を受賞した。一般的な評価は高いけれども、僕は途中から退屈だった。なぜか。主人公を突き動かす根源的なものが見えてこないからだ。主人公は石油で儲けた金を何に使おうとしているのか。どんな欲望があるのか。主人公が金を使う場面はなく、周囲に女もいない。欲望の根源を映画は深く掘り下げて描いてはいないのだ。「マグノリア」のような群像劇(監督の言葉を借りれば、アンサンブル映画)であれば、この点はあまり問題にならないが、1人の男の生涯に焦点を当てたこの映画の場合、主人公の振る舞いの基盤や規範を描かなければ、説得力が薄い。悲惨であったり、ショッキングであったりするさまざまなエピソードにいちいち納得しながらも、奥行きを感じないのはそのためだろう。デイ=ルイスの熱演と描写の強さによって騙されるけれども、アンダーソンが描いたのは1人の男の生涯のアンサンブルに終わっていて、その男の根底にある情念に迫っていかないのが見ていてもどかしい。なぜこの男はこんな振る舞いをするのかという疑問がつきまとう。画竜点睛を欠く力作だ。

冒頭から20分程度のセリフなしの場面は映画の技術をそのまま見せられているようで微笑ましささえ感じる。1898年、主人公のダニエル・プレインビュー(ダニエル・デイ=ルイス)は穴に降りる途中、はしごが壊れて転落し、足の骨を折る。それでも穴の底で金を見つけて300ドル余りを得る。金を手にしたダニエルは今度は石油掘削に乗り出す。西部の小さな町リトル・ボストンに石油があるとの情報を得て、息子のH.W.(ディロン・フレイジャー)とともに町へ向かい、サンデー牧場とその周辺の土地を買収。作物が育たない土地に豊かさをもたらそうと町の人たちをそそのかす。やがて石油は出るが、ガスの噴出で吹き飛ばされたH.W.は聴力を失ってしまう。サンデー牧場の次男イーライ(ポール・ダノ)は牧師でことごとく、ダニエルと対立。そんな中、ダニエルの異父弟を名乗る男ヘンリー(ケヴィン・J・オコナー)がやってくる。

後半、映画の中心になるのはダニエルとイーライの対立で、映画の結末もこの2人の関係に収束していく。イーライは牧師とはいってもどこかうさんくさいところがあり、精霊が体に入ったと言って教会に来た人々を騙しているような男である。石油掘削の前に町の人たちに自分を紹介するようダニエルに要求し、それがかなえられなかったことに恨みを抱いている。表面上は善良さを装うイーライをダニエルは嫌うが、この2人、コインの裏表のように似ている俗物といっていいだろう。ただし、デイ・ルイスの迫力の前では若いポール・ダノ、分が悪い。

H.W.はダニエルの本当の息子ではなく、最初は良好だったヘンリーとの関係もあることをきっかけに崩壊してしまう。H.W.とも決裂し、ダニエルは次第に孤独感を深めていく。「ゴッドファーザーPARTII」のマイケル(アル・パチーノ)をなんとなく思い出してしまったが、もちろんあの豊穣な映画には及ばない。

原作はアプトン・シンクレアの「石油!」(1927年)。アンダーソンはこの小説の前半部分、ダニエルとイーライの対立に中心を置いて映画を組み立てたという。ならば、やっぱりデイ=ルイスに対抗し得る役者をイーライ役にキャスティングしたかったところだ。不気味な音楽を担当したのはジョニー・グリーンウッド。

2008/05/19(月)「ノーカントリー」

発端は荒野の中で起こった出来事。ほぼ西部劇のように始まった物語は明確にクライマックスを省略して唐突にエピローグを迎える。クライマックスに起こったことは簡単に説明されるので分かるにしても、なぜその詳細を描かないのか。通常の映画なら力を入れて描く場面がないことで、映画は原題「No Country for Old Men」を強引に中心テーマに持ってきた印象がある。退職間もない保安官(トミー・リー・ジョーンズ)の妻への一人語りは老人が住む国ではなくなったアメリカを象徴している。これは「殺し屋シガー」というタイトルの映画ではないんだよ、と主張しているかのようだ。

しかし、映画で印象に残るのは、ほれぼれするような映像のスタイリッシュさと描写の力強さ、ハビエル・バルデム演じる殺し屋の不条理で強烈なキャラクターの方である。この映画の在り方はジョエル&イーサン・コーエン兄弟のデビュー作「ブラッド・シンプル」にまっすぐにつながっており、結論をどう強引に決めようが、その魅力はいささかも揺るぐことはない。物語よりも映像で語るのはコーエン兄弟映画の常だが、今回はそれが非常にうまくいった。クライマックスの省略には疑問も感じるのだけれど、映像に力があれば、構成に多少の難があっても、逆にそれが意味のあることのように思えてくるものなのである。アカデミー助演男優賞を受賞したバルデムは、ほとんど主演と言ってもよいぐらいの存在感があり、バルデムでなければ、この映画は成立しなかったのではないかと思える。

1980年代、テキサスの荒野で麻薬取引の200万ドルを拾った男ルウェリン・モス(ジョシュ・ブローリン)が、組織の放った殺し屋アントン・シガー(ハビエル・バルデム)から追われることになる。それをエド・トム・ベル保安官(トミー・リー・ジョーンズ)が追う。映画はこの簡単な設定の下、追う者と追われる者の戦いをじっくりとサスペンスフルに描いていく。シガーは登場直後から殺人を重ねる。自分を捕まえた若い保安官を殺し、車を奪うために農夫を殺す。高圧ボンベ付きのエアガンで家畜を殺すように容赦なく人間を殺していく。立ち寄った店で店主にコインが表か裏か言えと迫る場面の異様な迫力。撃たれても、うめき声さえ上げずに傷口を縫い、腕から骨折した骨が出てきても慌てない人間離れしたキャラクター。モスもベトナム帰還兵という役柄だが、ターミネーターのようなシガーにかなうわけがない。ハビエル・バルデムは「海を飛ぶ夢」の時にも演技力に感心させられたが、今回も凄い。きっとデ・ニーロのように演技の虫なのだろう。

原作はコーマック・マッカーシーの「血と暴力の国」。コーエン兄弟が原作ものを映画化するのはこれが初めてという。クライマックスがない映画と言えば、僕は黒沢明「影武者」を真っ先に思い浮かべてしまうのだけれど、「影武者」に感じた大きな不満はこの映画には感じなかった。それはこの映画のクライマックスがそれまでの殺し屋シガーの振る舞いと大きく違うはずはないことが分かりきっているからだろう。アカデミー賞では他に作品、監督、脚色賞を受賞した。