2007/05/22(火)「時をかける少女」

見終わってすぐに最初から見たくなる。優れた時間テーマSFの常でちゃんと最初の方に伏線が張ってあり、美術館に間宮千昭がいる描写が2度も出てきた。この脚本には感心した。SFの部分もいいが、青春映画としてきっちり作ってあるところにとても好感が持てる。いやあ、素晴らしい。

リメイクではなく、原作の20年後を舞台にした続編。前作の主人公・芳山和子は今回の主人公・紺野真琴の叔母役で出てくる(といっても映画の中では名前を名乗るシーンはなかったと思う。エンドクレジットには出てきた)。原作者の筒井康隆も正統な続編と認めているという。毎日映画コンクールアニメーション映画賞をはじめ内外で多くの受賞をしていることを見ても分かるように、それほど出来がいいのだ。

高校3年生の紺野真琴はクラスメートの間宮千昭、津田功介と野球を通じて仲の良い男女を超えた関係を築いている。ある日、真琴は理科の実験室で気を失い、自分がタイムリープ(時間跳躍)の能力を身につけたことを知る。千昭から告白されそうになった真琴は過去に戻って告白させないようにする。聖なるトライアングルを壊したくないのだ。真琴は失敗しても何度も過去に戻ってやり直せる能力に最初は有頂天になるが、やがてやり直すことで別の人間が自分の代わりになっていることを知る。

中盤にあるのは人生の岐路をやり直すことの意味。自分は不幸を免れるが、その代わりとなる人間がいることに真琴は悩む。何度も何度もやり直すシーンはケン・グリムウッドの「リプレイ」を思い出すのだが、この映画は終盤に前作のような切ない展開を迎え、成長した真琴の姿を映して終わる。

「今の関係がずっと続けばいいのに」と考えている真琴は「ずっと今が続けばいいのにね」という「ロボコン」の長澤まさみと同じく青春の中にいる。主人公の明るくアクティブなキャラクターとその必死さが映画に輝きを与えている。

キャラクターデザインは「エヴァンゲリオン」の貞本義行。監督の細田守は評価の高かった(僕はそれほどとは思わなかった)「劇場版デジモンアドベンチャーぼくらのウォーゲーム」や「ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島」(これは未見)を監督しているが、これほどの作品を作るとは思わなかった。

2007/04/25(水)「奇談」

諸星大二郎「生命の木」の映画化で2005年の作品。妖怪ハンター稗田礼二郎の映画としては「妖怪ハンター ヒルコ」(1991年、塚本晋也監督)に続いて2作目か。

この映画の中にも「ヒルコの里の稗田先生ですか」というセリフが出てくる。「ヒルコ」では稗田を沢田研二が演じたが、今回は阿部寛。イメージ的には悪くない。一番興味があったクライマックスの生命の木の描写の仕方もまあまあか。「ぱらいそ」「いんへるの」といった言葉が出てくるのがいかにもな感じである。ただ、全体的に作りが安く感じる。さーっと流して表面的なものに終わっている。諸星大二郎の世界だったら、もっと濃密に映画化した方がいいと思う。監督は小松隆志、プロデューサーは一瀬隆重(「呪怨」「リング」)。

映画の冒頭に隠れ切支丹が弾圧から逃れて独自の宗教に発展していったという説明が入る。これ、諸星大二郎の別の作品でもあったと記憶している。

2007/04/19(木)「クジラの島の少女」

2002年の映画で監督は「スタンドアップ」のニキ・カーロ。「スタンドアップ」同様にフェミニズムの映画と言えるが、真正直で構成にやや難があった「スタンドアップ」より、こちらの方が出来はいい。

ニュージーランドのマオリ族の島が舞台。この島には祖先の英雄パイケアがクジラに乗ってたどり着いたという伝説がある。族長の息子ポロランギに双子が生まれるが、男の子と妻が出産時に死亡。双子の片方の女の子はパイケアと名付けられる。ポロランギは絶望して島を出て行き、パイケアは祖父母に育てられる。

当初、パイケアを嫌っていた祖父は成長するに従ってパイケアをかわいがるようになるが、ある出来事をきっかけに男の後継者を育てようと、村の少年たちを集めて訓練をする。訓練に参加を許されなかったパイケアは叔父に訓練を受けるが…。

原作はマオリ族出身の作家ウィティ・イヒマエラ。クライマックスの奇跡はそうなると分かっていても感動的だ。「スタンドアップ」に足りなかったのはこうしたファンタスティックな場面で、もっともな主張を声高に言うだけでは映画は面白くならないのだ。

主演のケイシャ・キャッスル=ヒューズはこの映画でアカデミー主演女優賞に最年少でノミネートされた。「スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐」にも出ていたとのこと。

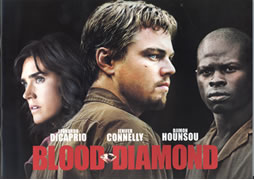

2007/04/15(日)「ブラッド・ダイヤモンド」

内戦のシエラレオネ共和国を舞台にした血塗られたダイヤモンドの物語。元傭兵で今はダイヤの密輸を行っている主人公(レオナルド・ディカプリオ)と息子を革命統一戦線(RUF)にさらわれた漁師(ジャイモン・フンスー)、アメリカのジャーナリスト(ジェニファー・コネリー)が絡んだ物語が展開される。シエラレオネの内戦は2002年に終結したそうだが、普通の人たちが「給料の3カ月分」を払って買っているダイヤの裏にこうした悲惨な状況があったことを知らしめることには意味があり、こういう映画を作ることを無意味だとも思わない。

内戦のシエラレオネ共和国を舞台にした血塗られたダイヤモンドの物語。元傭兵で今はダイヤの密輸を行っている主人公(レオナルド・ディカプリオ)と息子を革命統一戦線(RUF)にさらわれた漁師(ジャイモン・フンスー)、アメリカのジャーナリスト(ジェニファー・コネリー)が絡んだ物語が展開される。シエラレオネの内戦は2002年に終結したそうだが、普通の人たちが「給料の3カ月分」を払って買っているダイヤの裏にこうした悲惨な状況があったことを知らしめることには意味があり、こういう映画を作ることを無意味だとも思わない。

それを認めた上で書くと、エドワード・ズウィック監督の演出はエンタテインメントに振りすぎているところが気になった。それは元傭兵で修羅場をくぐり抜けてきた強い主人公という設定や市街戦の迫力ある描写、終盤の主人公とジャーナリストの電話での会話などに感じてしまう。少し長すぎるものの、ズウィックの演出は娯楽映画としては真っ当にうまく、ディカプリオ、フンスーも好演しているのだが、こういう映画の場合、ドラマが邪魔に感じられることもある。ドラマの部分で感動していいのか、という気分が残る。娯楽映画の側面が強いと、この映画もまた悲劇をネタにして儲けているだけではないのかという根源的問題が浮上してくるのだ。

物語は漁師のソロモン・バンディー(フンスー)の村がRUFに襲撃される場面で始まる。政府が行おうとしている選挙を行かせないため手を切断される場面や簡単に村人たちが虐殺されるこのシーンはショッキングだ。ソロモンは体格を見込まれて危うく難を逃れ、ダイヤの採掘場で働かされる。そこでピンクの大きなダイヤを見つけ、地中に埋めたところで政府軍が襲撃。ソロモンは刑務所に入れられる。そこへダイヤの密輸を発見され拘束された主人公のダニー・アーチャー(ディカプリオ)が来て、ピンクのダイヤの存在を知る。アーチャーは行方不明となった家族を探すことを条件にソロモンにピンクのダイヤの場所を教えるように頼み、行動をともにさせる。海辺のバーでアーチャーはアメリカ人ジャーナリストのマディー・ボウエン(コネリー)に出会う。マディーはダイヤモンドの真相を取材していた。アーチャーは立ち入り禁止区域に入るため、取材に応じることを条件に他のジャーナリストと同行する。こうして3人はそれぞれの目的でRUFの採掘場に向かうことになる。

アーチャーのキャラクターをアメリカ人ではなく、ローデシア(現在のジンバブエ)生まれとしたのがうまい設定。南アフリカに逃れたアーチャーは傭兵となり、コッツィー大佐(アーノルド・ボスロー)に見込まれた。今も大佐の下で密輸を行っている。生い立ちの悲劇的側面も終盤に明らかになる。ただ、残念なことに冒険小説を思わせるようなこうした脚本のうまさは前記したようなアンビバレンツな感情を生むことにもつながっている。難しいところだ。

童顔を脱したディカプリオは「ディパーテッド」に続いて好演で、元傭兵という設定にも無理はない。この役でアカデミー主演男優賞にノミネートされたが、「ディパーテッド」と合わせ技という感じもする。

2007/04/14(土)「セレニティー」

最後まで見た。面白く見たが、見終わってもB級スペースオペラという印象は変わらない。なぜこの映画が支持を集めたのかというのは特典映像を見ると、よく分かる。

元々、この映画、テレビシリーズ「Firefly」が途中で打ち切られたことに端を発する。監督のジョス・ウェドンにとってはショックな出来事で、この続きを撮りたいという思いがあった。それを後押ししたのが熱狂的なファンの存在で、ファンサイトもできて盛り上がっていたのだ。だからDVDの中でもっとも感動的なのはコミコン(コミック・コンベンション?)で監督が5000人のファンからスタンディングオーベイションで迎えられるシーンだったりする。「スター・トレック」のような位置づけと思うといいのかもしれない。

簡単に物語の設定を説明しておくと、西暦2500年、地球の人口が多くなりすぎた未来、人類は宇宙に出て、惑星をテラフォーミング(地球化)することで、さまざまな惑星に移住していた。宇宙を統括するのはアメリカと中国の同盟。だから米中が入り交じった文明となっている。しかし文明に反発する野蛮な食人族リーヴァーズとの間で戦争が起こり、泥沼化している。物語は辺境の惑星を舞台に同盟とリーヴァーズと宇宙船セレニティーで海賊稼業を行っているマル(ネイサン・フィリオン)が絡んだ展開となる。

マルは未知の超能力を秘めた少女リバー(サマー・グレー)、その兄サイモン(ショーン・メイハー)と出会う。予知能力とともにとんでもない破壊力を持つリバーは「ミランダ」という言葉を口にする。その惑星ミランダでマルとセレニティーの乗組員たちは同盟のある秘密を知る。それを全宇宙に知らせようと、宇宙中継を行っているミスター・ユニバースの元へ向かおうとする。阻止しようとする同盟にリーヴァーズも加わり、三つどもえの戦いが展開される。

監督自身が説明しているように低予算だったためか、VFXも劇場用映画のクオリティには届かない。テレビシリーズの延長だから仕方がないのだが、スターが出ていれば、もっと面白くなっていたかも知れないと思う。まあそれでも、とりあえず見ておく価値はあるだろう。できれば、打ち切りになったテレビシリーズのDVDも出して欲しいものだ。