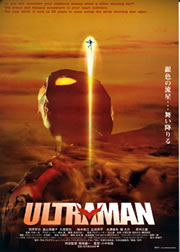

2005/01/04(火)「ULTRAMAN」

ほとんどスルーしようと思っていたのだが、2chや映画生活で評判が良かったので長男を連れて見に行った。映画館には息子連れの父親がたくさん。なるほど、これは子供向けというよりは子供を連れた父親向けの映画なのだった。

ほとんどスルーしようと思っていたのだが、2chや映画生活で評判が良かったので長男を連れて見に行った。映画館には息子連れの父親がたくさん。なるほど、これは子供向けというよりは子供を連れた父親向けの映画なのだった。

「ウルトラマン」第1シリーズ第1話の丁寧な語り直しという感じである。ドラマをしっかり作っているし、クライマックスの空中戦も悪くない出来である。特に新宿副都心の高層ビルの間を飛び回るウルトラマンは素晴らしい。ただ、雲の上に上がってからの戦いは予算がなかったんじゃないかと思えるぐらいの出来。この程度で褒めるのはどうかと思う。出来としては普通の映画だろう。いや、確かに近年のウルトラマンコスモス3部作に比べれば、はるかにいいのだけれど、ドラマはもっと情感を盛り上げてほしいし、VFXにもセットにも金をかけたいところだ。「俺は、おまえを許さない」と叫ぶ主人公の心情にもっともっと迫ってほしかった。プラス、SF的設定の強化を図れば、企画があるらしい第2作はさらに面白くなるのではないかと思う。

ウルトラマン第1話といっても、科学特捜隊は登場しない。主人公は航空自衛隊のパイロット真木舜一(別所哲也)。真木は血液の病気に冒された6歳の息子継夢(つぐむ)のために空自を辞める決意をする。息子は今度発病すれば助かる確率は20%と宣告されていた。最後のスクランブルで発進した真木は赤い発光体と激突。墜落してしまう。真木は奇跡的に助かるが、その後、防衛庁の特務機関BCST(対バイオテロ研究機関)が真木を監視し、強引に連れ去る。3カ月前、海底で青い発光体に遭遇した有働貴文(大澄賢也)が凶暴な生命体に変貌したためだ。この生命体はザ・ワンと呼ばれたが、研究所を逃走し、次々に人間を殺すようになる。BCSTの水原沙羅(遠山景織子)はザ・ワンの二の舞を防ぐため、真木をネクストと呼び、監禁する。そして真木を囮に使い、ザ・ワンを呼び寄せるが、ザ・ワンは想像以上に進化を遂げていた。危機が迫った水原を銀色の巨人に変身した真木が救う。

「飛べる。俺は、この空を飛べる」。F15Jイーグルのパイロットを辞めた真木がクライマックス、ウルトラマンに変身したところで言うセリフがいい。ザ・ワンとの戦いで思わずジャンプしたウルトラマン=真木は自分が空を飛べることを発見する。幼いころ、太陽に翼をきらめかせた「銀色の流星」のようなジェット機を見て、パイロットを志した真木だからこそ似合うセリフなのである。主人公に妻と子供がいるという設定はウルトラマンのシリーズの中では初めてだろう。ウルトラマンの原点に返りつつ、しっかりとキャラクターを形成していくことを監督の小中和哉は意図したのではないかと思う。ただし、この映画に足りないものがあるとすれば、それは観客の心をつかんで離さないようなエモーションの強さだろう。エモーションを高めるには主人公とザ・ワンとの確執にもっと工夫が必要だった。「俺は、おまえを許さない」というセリフは両者の関係が間接的なものだから、あまり心に響かないのである。

主人公の妻に裕木奈江、空自の同僚に永澤俊矢、主人公の再就職先の民間航空会社社長に草刈正雄、自衛隊幹部に隆大介が扮していい味を出している。

2005/01/03(月)「カンフーハッスル」

傑作「少林サッカー」以来2年ぶりの周星馳(チャウ・シンチー)の新作。序盤に、「大いなる力には責任が伴う」という「スパイダーマン」のようなセリフがある。カンフーの達人3人がナンバー2の殺し屋に負けて瀕死の重傷を負った際、大家夫婦に言うセリフ。この大家夫婦(ユン・ワーとユン・チウ)は世俗的な外見とは裏腹に凄腕のカンフーの達人であり、殺し屋2人を超人的な技で簡単にやっつけてしまう。そして主人公シン(チャウ・シンチー)にはどんな傷からも回復する力があり、やがて自分の本当の能力に覚醒していく。これを見ると、この映画がカンフー映画であると同時に超人映画であることが分かる(シンチーは「ドラゴンボール」のファンでもあるらしい)。序盤から徐々にエスカレーションし、デフォルメされていくアクション描写には快感があり、ドラマよりもカンフーアクションを見せることに徹した映画になっている。「少林サッカー」にあった泣きや浪花節的な場面はないけれど、この映画もしっかりと大衆に軸足を置いた作りであり、シンチーは今回も期待を裏切らなかった。ブラックで乾いた笑いと大がかりなアクションが融合したエンタテインメントの快作だと思う。

傑作「少林サッカー」以来2年ぶりの周星馳(チャウ・シンチー)の新作。序盤に、「大いなる力には責任が伴う」という「スパイダーマン」のようなセリフがある。カンフーの達人3人がナンバー2の殺し屋に負けて瀕死の重傷を負った際、大家夫婦に言うセリフ。この大家夫婦(ユン・ワーとユン・チウ)は世俗的な外見とは裏腹に凄腕のカンフーの達人であり、殺し屋2人を超人的な技で簡単にやっつけてしまう。そして主人公シン(チャウ・シンチー)にはどんな傷からも回復する力があり、やがて自分の本当の能力に覚醒していく。これを見ると、この映画がカンフー映画であると同時に超人映画であることが分かる(シンチーは「ドラゴンボール」のファンでもあるらしい)。序盤から徐々にエスカレーションし、デフォルメされていくアクション描写には快感があり、ドラマよりもカンフーアクションを見せることに徹した映画になっている。「少林サッカー」にあった泣きや浪花節的な場面はないけれど、この映画もしっかりと大衆に軸足を置いた作りであり、シンチーは今回も期待を裏切らなかった。ブラックで乾いた笑いと大がかりなアクションが融合したエンタテインメントの快作だと思う。

時代は文化大革命前の中国。警察も手を出せない悪がはびこり、斧を武器にした斧頭会(ふとうかい)が凶暴さでのし上がってくる。斧頭会は貧困地区には目もくれなかったが、豚小屋砦と呼ばれる集合住宅にチンピラ2人が訪れたことで豚小屋砦は斧頭会に目を付けられることになる。チンピラ2人はシンと相棒(ラム・ジーチョン)。シンが放った花火で頭を火傷した斧頭会のメンバーの怒りを買い、豚小屋砦に攻撃を仕掛けるのだ。しかし、砦には3人のカンフーの達人がいた。手下をボコボコにされた斧頭会の組長サム(チャン・クォックワン)は怒り、殺し屋ナンバー2を砦に差し向ける。

映画は善よりも悪の方が儲かるとして、斧頭会に入った主人公がやがて自分の力に目覚めていくという展開をたどる。中盤、シンが大家夫婦を倒そうとしてナイフを投げると、壁にぶつかって跳ね返ったナイフがシンの肩に突き刺さる。後を引き継いだ相棒がナイフを投げると、それがシンのもう片方の肩に突き刺さり、さらにもう1本投げようとして振りかぶると、それもシンに刺さってしまう(これは北野武「座頭市」の影響か)。このブラックなユーモアがとてもおかしい。さらにここにはだめ押しのギャグがあるのだが、この場面を見て思うのはシンチーの笑いがとても乾いているということ。キートンやロイドやマルクス兄弟の乾いた笑いよりも、チャップリンのペーソスの方が日本では人気があるけれど、ペーソスなどとは無縁のシンチーのギャグの才能は貴重だと思う。幼いころに助けた少女との交流も映画は描いているけれど、ここが物語の主軸に絡む場面なのにあまり効果を上げていないのは、シンチー、こういう描写が得意ではないからなのかもしれない。いや、それ以上にこの映画ではカンフーアクションそのものを描きたかったからなのだろう。

チャウ・シンチー映画の良さは貧しい庶民と正義に軸足を置いていることで、それを笑いにくるめながらも本気なのがよく分かる。「少林サッカー」でさえ渡ったCGはここでも存分に発揮され、クライマックスの悪の集団およびナンバーワンの殺し屋(ブルース・リャン)と主人公の対決は、「マトリックス」を凌駕していると言っていい(アクション監督は最初、サモ・ハンで途中から「マトリックス」のユエン・ウーピンに代わった)。シンチーは卑屈でいい加減なチンピラの役もよく似合うが、飛び切り強いカンフーの達人の役にも違和感がない。ジェット・リーともジャッキー・チェンとも違った庶民的なカンフースターなのだなと思う。

2005/01/03(月)「白いカラス」US公開版

日本公開版は見ていないが、こちらには「日本公開版では観られない、ニコールのセクシー・シーンを収録」とのことなので見てみた。どこがセクシー・シーンなんですかね。そのあたりを期待すると肩すかしを食いますね。

それはともかく、映画は退屈せずに見られた。賛否があるようだが、要するに題材を詰め込みすぎて失敗した感じがありあり。主人公アンソニー・ホプキンスの嘘で固めた人生の苦悩だけに絞れば良かったのだと思う。ホプキンスの人生最後の恋の相手役ニコール・キッドマンもホプキンスに劣らない苦悩を抱えているので焦点が分散してしまう。なにせ、継父からの性的虐待、夫からの暴力、子供の事故死という不幸の三点セットを抱えているのだ。しかし、それでもキッドマンはいつものようにすごく魅力的なのだから、キッドマンが悪いとも言えない。これに対してホプキンスはミスキャストに近いと思う。

原作はフィリップ・ロス。脚本を「スター・トレック カーンの逆襲」の監督ニコラス・メイヤーが書き、ロバート・ベントンが監督している。ゲイリー・シニーズが語り手の作家役で、エド・ハリスがキッドマンの夫役で出演。こういう一流スタッフ、キャストが携わりながら、映画がそれほど芳しくない出来に終わることもあるのだ。

ついでに書いておくと、邦題「白いカラス」は内容に合っているようで合っていない。白いカラスと言えば、アルビノだろうが、主人公はアルビノではないからだ。

2004/12/30(木)「ロスト・イン・トランスレーション」

東京にCMの仕事に来た映画俳優ボブ(ビル・マーレイ)とカメラマンの夫についてきたシャーロット(スカーレット・ヨハンソン)の淡い交流を描く。ソフィア・コッポラはこれでアカデミー脚本賞を受賞したが、凝った脚本ではない。2人は元々、周囲に理解されない疎外感を感じており、言葉の通じない日本に来てそれに拍車がかかる。だから日本の描写は理解できないものとして描かれる。

どうも見ていて「いい気なもの」と思えてきてしまう。2人は高級ホテルに泊まっているぐらいだから、経済的にも恵まれており(ボブのCMのギャラは200万ドル)、なに甘えたこと言ってんだよと思えてくるのだ。未開の地に来た白人の孤独を描いた映画は過去にもあったと思うけれど、まあ、当事者の国に住む者としては面白くない。この2人には「郷にいれば郷に従え」なんて感覚はないのだろう。刹那的な旅行者なのである。

個人的にはこの脚本は技術的な部分も話の根底にある考え方も甘いと思う。それでもこの映画に魅力があるとすれば、それは主演2人の魅力で、人生にうんざりしたようなマーレイと清楚でありつつ肉感的なヨハンソンはどちらもいい。実生活では2人とも近寄りがたいキャラクターらしいが、映画の中では好感のもてるキャラクターである。

2004/12/28(火)「エイリアンVS.プレデター」

ダン・オバノンが最初にエイリアンの設定をした時、エイリアンは凶暴であると同時に高い知性を持つ異星人だった。これは基になったA・E・ヴァン・ヴォクト「宇宙船ビーグル号の冒険」の猫型宇宙人にしてもそうなのだから、当然と言えば当然の設定だった。リドリー・スコットの映画にそのあたりの描写はなかったから、その後エイリアンは凶暴なだけの異星人として描かれ続け、この映画では“宇宙トカゲ”とまで言われる始末。知性があるとも思えない本能だけの生物みたいになってしまった。どう考えてもこれでは人類の味方にはなり得ない。その点、プレデターは戦闘を好む異星人で、優秀な戦士には地球人であっても敬意を払う。だからこの映画でプレデターが人間寄りの存在に描かれることもまた当然なのだった。

ダン・オバノンが最初にエイリアンの設定をした時、エイリアンは凶暴であると同時に高い知性を持つ異星人だった。これは基になったA・E・ヴァン・ヴォクト「宇宙船ビーグル号の冒険」の猫型宇宙人にしてもそうなのだから、当然と言えば当然の設定だった。リドリー・スコットの映画にそのあたりの描写はなかったから、その後エイリアンは凶暴なだけの異星人として描かれ続け、この映画では“宇宙トカゲ”とまで言われる始末。知性があるとも思えない本能だけの生物みたいになってしまった。どう考えてもこれでは人類の味方にはなり得ない。その点、プレデターは戦闘を好む異星人で、優秀な戦士には地球人であっても敬意を払う。だからこの映画でプレデターが人間寄りの存在に描かれることもまた当然なのだった。

2大人気キャラクターを一緒に登場させての映画化は昨年の「フレディVS.ジェイソン」のように珍しいことではない。問題はどうストーリーを作るかなのだが、この映画、そのあたりに手を抜いている。両者を戦わせる設定だけを作って、それ以上のものを用意していないので、物足りないのだ。監督・脚本は「バイオハザード」のポール・W・S・アンダーソン。どこまでいってもB級の人なので、この映画もこちらの予想の範囲を超える部分は1ミリたりともなかった。凡庸な映画なのである。加えてヒロイン役のサナ・レイサンがこういう映画のヒロインとしては機能していない。それこそ「バイオハザード」のミラ・ジョヴォヴィッチ級の美人女優でなければ、こういう映画は成り立たないと思う。

ウェイランド社の探査衛星が南極の地下600メートルにあるピラミッドを発見する。社長のチャールズ・ビショップ・ウェイランド(ランス・ヘンリクセン)は調査隊を組織し、南極へ向かう。調査隊に加わったのは冒険家で調査ガイドのレックス(サナ・ネイサン)、考古学者のセバスチャン(ラウル・ボヴァ)、化学工学者のミラー(ユエン・ブレムナー)など。調査隊はピラミッドの真上にある捕鯨基地からピラミッドまで続く円形にえぐり取られた穴があるのを見つける。穴は一夜にして掘られたらしい。調査隊は穴からピラミッドの中に入り、そこで“生け贄の間”を発見。その真下の部屋の棺から3丁の武器らしいものを取り出すと、ピラミッドは封鎖され、一行は中に閉じこめられてしまう。そして生け贄の間ではエイリアンの卵からフェイス・ハガー(幼虫)のエイリアンが飛び出し、3人が犠牲になる。さらに多数のエイリアンがピラミッドの中にはいるらしい。そこへ宇宙船から降り立ったプレデターもやってくる。このピラミッドはプレデターがエイリアンの狩りをするために作ったものだった。

調査隊のメンバーは次々に殺されて、あっという間にレックスだけになってしまう。有名俳優はランス・ヘンリクセンを除けば出ていないのであっさり殺されるのも仕方がない。ヘンリクセンの役は「エイリアン2」に登場したアンドロイド、ビショップの基になった人物らしく、映画の序盤にそれをイメージした場面を用意している。主演女優だけでなく、役者の弱さが映画の弱さにそのままつながっている。エイリアンとプレデターが主役には違いないが、人間側にもそれに対抗する強烈なキャラクターが必要だったのだと思う。

パンフレットに雨宮慶太が書いているが、「プレデター2」にはプレデターの戦利品としてエイリアンの頭蓋骨が登場した。だからこういう映画の企画も分かるのだが、どうせ作るなら、もう少し面白い話で映画化してほしかったところ。エイリアン・クイーンなどのVFXは良い出来なのにもったいない。