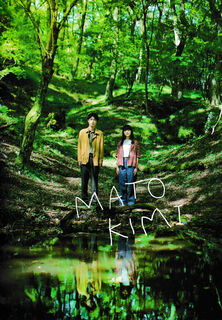

2021/03/20(土)絶妙の掛け合いが楽しい「まともじゃないのは君も一緒」

香住は18歳の高校生。大野は予備校の数学講師で香住の担当の先生だ。容姿は人並み以上なのに数学に打ち込みすぎてコミュニケーション能力ゼロの変わり者である大野に対して香住は常々、「もったいないね」「先生は普通以下」と言っている。美奈子は香住が憧れる青年実業家・宮本(小泉孝太郎)の婚約者で、香住は2人の中を裂くことを意図して大野に練習のつもりで美奈子にアタックさせる。2人であれやこれや作戦を練っているうちに、香住は大野から両肩をつかまれ、「(普通になるために)僕には君が必要なんだ」と言われたことで、自分が大野を好きになっていることに気づく。だから大野と美奈子のまさかの急接近に焦り始めるのだ。

こういうシチュエーション・コメディならほかにもありそうだが、この映画が際立っているのは成田凌と清原果耶の会話がとても小気味よいことだ。前田弘二監督は漫才のようになることを避けたそうだが、ボケとツッコミのようにテンポがよくておかしく楽しい。2人の噛み合わない会話をいつまでもいつまでも聞いていたい見ていたい。会話のテンポは映画のテンポの良さにもなっていて、だからこの映画、98分できっちりまとまっている。

「きみはいい子」「オーバー・フェンス」などシリアス路線が続いていた高田亮のオリジナル脚本がまず絶妙で、それを前田監督が緩急を的確に演出している。これに成田凌と清原果耶という演技派の2人が加わって、隙のない完成度の作品に仕上がった。この2人をキャスティングできた段階で、映画は成功したも同然だっただろう。

パンフレットのインタビューで成田凌は清原果耶に関してこう言っている。

山田孝之さんがインタビューで、清原さんのことを「天才だ」と絶賛していたのを覚えていました。「本当に?」と思って共演したら、「本当に!」天才でした。脚本に対して真摯に向き合っていて、素晴らしいなと思いました。まだ20歳にもなっていないのに、末恐ろしいです。脚本の直しは香住のセリフの4カ所だけで、いずれも清原果耶の指摘で直したというのがすごい。19歳の女優に普通そういうことができるか。脚本に「真摯に向き合って」という成田凌の言葉はこうした部分を指しているのだろう。その成田凌も清原果耶のマシンガンのようなツッコミを受け止め、息を吸いながら引きつったように笑う奇妙な笑い方(香住に「それ、やめた方がいいから」と言われる)などキャラクターの作りこみが感心するほどうまい。

「君が言っている普通は何かをあきらめるための口実なのか」。普通じゃないことを否定し続けてきた香住に対して大野が反撃するクライマックスにはじわりと感動させられた。映画製作がこんなにうまくいくことはあまりないことなのかもしれないが、このスタッフ、キャストでまた撮ってほしい。そう強く思わせる面白さだった。

2021/03/19(金)「さらば映画の友よ インディアンサマー」の感慨

原田眞人監督のデビュー作「さらば映画の友よ インディアンサマー」(1979年)のダンさん(川谷拓三)はそう言う。僕も365本の映画を見ることを今年の目標にしたが、劇場のほかに配信とDVD、テレビ録画も含めての数字だ。ダンさんの場合は劇場だけでカウントしているから、1年で365本はけっこう大変な数字ではある。映画の時代設定の1968年当時はまだ名画座が健在だったから、こうしたこともできたのだろう。映画は数多く見れば良いというものではない。しかし、数多く見ておかなければ、分からないことだってある。

1979年度のキネマ旬報ベストテン49位。はっきり言ってキネ旬ベストテンの30位以下にはあまり意味がない。投票者が少なくなるからで、この映画に票を入れたのは2人だけだった(南俊子と渡辺武信)。もちろん、ベストテンに入れたくなる映画というのはどこかに魅力があるのだ。

静岡県沼津市が舞台。予備校よりも映画館に多く通っているシューマ(重田尚彦)は映画館で中年の映画ファン、ダンさんに出会う。映画館の中でおしゃべりしていた女子学生たちを注意したダンさんは痴漢扱いされ、その窮地をシューマが救ったのだ。「死の接吻」のリチャード・ウィドマークのセリフを引用したことで、ダンさんが根っからの映画ファンであることが分かり、2人は意気投合する。この2人に絡むのが17歳の少女ミナミ(浅野温子)。シューマはミナミを好きになるが、ミナミにはヤクザが付いているらしい。

沼津は原田監督の出身地だから体験的な部分も入っているとのことだが、終盤はフィクションの度合いを強める。ダンさんは拳銃を手に入れて、1人でヤクザの親分の屋敷に殴り込みをかけるのだ。

出演者の多くは既に亡くなっている。川谷拓三、重田尚彦、トビー門口、原田芳雄、鈴木ヒロミツ、室田日出男、そして映画評論家で最初の方に出てくる映画館主役の石上三登志。SFに詳しい石上さんはキネ旬などによく映画評や長い評論を書いていて、それを読むのが僕は好きだった。42年前の映画だから亡くなった俳優が多いのは仕方がないが、感慨を持たざるを得ない。

この映画も長い間、見ることができなかった。ファンの要望を受けて、ようやくDVDが発売されたのは昨年9月。原田監督が監修に当たったそうだが、元のフィルムが劣化していたためか、全体的に赤みがかっていて、画質的に満足できる仕上がりではないだろう。

内容に関して原田監督は日記にこう書いている。

「さらば」は演出的には稚拙なパーツ満載の映画ではあるが、20代で撮った作品はこれ一本。駆け出し監督の痛点を見てもらえればありがたい。いやいや、イタいところなんてないですよ。時代背景も含めて僕には懐かしい映画でした。

2021/03/14(日)ようやく見た「極私的エロス・恋歌1974」

公開当時、映画雑誌の「ロードショー」で短い紹介記事を読み、印象に残ったが、地方では公開されず、その後も触れる機会がなかった。2015年に再DVD化されているので見ようと思えば、見られる作品だが、僕はこの10年ほどDVDレンタルから遠ざかっていた。

amazonの内容紹介を引用すると、以下のようになる。

監督自らが、かつて一緒に暮らし、子供を産んだ女を、そして今自らが共に暮らしている女を執拗にカメラで追いつづけ、「極私」の極致へと到達したこの映画は、未踏のドキュメンタリーとして歴史にその名を刻んだ。普通の男が出産シーンを見られるのは自分の奥さんのものぐらいだろう。僕は見たくなかったので遠慮した。だからこの映画で初めて見たのだが、生命が生まれる瞬間というのは感動的なものだと思った。昨年公開された「娘は戦場で生まれた」にあった、帝王切開で仮死状態で生まれた赤ん坊が息を吹き返すシーンと同じ感動を味わった。

原一男監督が「一世一代のミス」と後悔した、衝撃の出産シーンは必見!

しかもただの出産シーンではない。場所はアパートの一室。助産師さんはいない。この女性(かつて原監督の恋人だった武田美由紀)は誰の助けもなく、1人で出産するのだ。部屋には原監督がいてカメラを回しているし、製作の小林佐智子がマイクを向けているのだが、どちらも手助けはしない。武田美由紀にとっては2人目の子どもなので慣れてはいるが、それまでの言動を見てもたくましい女性なのである。

内容紹介に「一世一代のミス」とあるのは出産シーンの一部がピンボケになっているため。わざとそうしたわけではないらしい。1974年度のキネマ旬報ベストテン11位。

2021/03/09(火)終わらせるための戦いを描く「シン・エヴァンゲリオン劇場版:||」

前作「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」(2012年)が不評だったのは、神以上の力を得たエヴァ初号機を現出させた「破」の直接的な続きになっていなかったことと、「序破Q」で終わるはずが終わらなかったからだ。終わると思っていた観客は裏切られた思いを持たざるを得なかった。1995年から翌年にかけてのテレビシリーズは物語の決着を放棄した終わり方をした。劇場版2作も満足な終わり方ではなかった(途中までは良かったのに最後で観念的になった)。新劇場版3部作で今度こそ終わるかと思ったら、またしても終わらなかったのだ。

同時に「Q」でそれまでの世界観が反転したことも唐突だった。舞台設定は「破」から14年後の世界。ミサトが率いるヴィレはネルフを壊滅するための組織であり、ネルフは悪役に堕ちていた。

ただし、「シン・エヴァ」を見た後に全体を眺めれば、物語は新劇場版3部作と「シン・エヴァ」の4作で構成され、観客が思っていた「序破急」ではなく「起承転結」の構成だったことが分かる。「転」に当たるとすれば、「Q」で物語が反転・転換したことも許容できる。もちろん、これは後付けの考え方で、庵野秀明は当初、「Q」で終わらせることを意図していたはずだ。それにしては見事に「Q」の最後から話をつないで完結させたなと思う。傑作「シン・ゴジラ」を挟んで9年間かけただけのことはあった。

「シン・エヴァ」がある意味分かりやすいのは物語の方向性にブレがないからだ。「Q」で悪役を規定したわけだから、悪の陰謀を止める戦いに単純化できる。そして終わらせることを目標に物語が組み立てられている。「Q」でフォースインパクトを起こしそうになったシンジは例によってウジウジして拗ねているが、父の暴走を止めるためにエヴァに乗ることになる。エヴァの物語は父と息子が和解するか、対決しないと終わらない話なのだ。

ラスト、成長した2人のキャラの姿を見てほっとした気分になった。登場人物たちのそれぞれにつらく苦しい十代を終わらせることも、この完結編の目的ではあったのだろう。

2021/03/06(土)雑すぎる「太陽は動かない」

吉田修一原作のAN通信シリーズ三部作「太陽は動かない」「森は知っている」「ウォーターゲーム」のうち、前2作を元に映画化。ブルガリアで敵対する組織に拉致されたAN通信のエージェント山下(市原隼人)の救出作戦を描く冒頭のアクションはブルガリアの大通りで派手なカーチェイスが行われ、スピード感があって良い場面だ。主人公・鷹野一彦(藤原竜也)と相棒の田岡亮一(竹内涼真)の奮闘にもかかわらず、山下は爆死する。AN通信のエージェントの心臓には爆弾が埋め込まれ、24時間ごとに本部に連絡しないと爆発してしまうのだ。これは原作にある設定なのだろうが、まるでリアリティーがない。敵につかまったら、一巻の終わり、何でもベラベラ話してしまいそうだ。こういう酷薄な仕打ちをする組織は徹底的にビジネスライクで冷たい人間が運営しないと整合性がない。ところが上司の風間武(佐藤浩市)はそれとは正反対のキャラなのである。

冒頭に続いて、何の説明もなく、どこかの島の高校生たちの話になるので戸惑うが、これは鷹野の高校時代の話らしい。分かりやすくするためには年代を示す字幕を出した方が良かっただろう。原作の「森は知っている」がこの高校時代の話で、「太陽は動かない」は次世代太陽光発電を巡る機密情報の争奪戦の話。いくら次世代といっても、今さら太陽光発電かと陳腐に感じてしまう。天候によって発電量が一定しない太陽光発電は増えすぎると、電力会社には迷惑で九州ではもう増やさない方針のようだ。映画で描かれるのは宇宙空間に置いたパネルで発電し、それをマイクロ波で地球に送電、蓄えるという方式。ブルガリアの大学教授・小田部(勝野洋)はその発電方式を研究し、画期的な成果を得る。それを中国の巨大エネルギー企業CNOXが狙い、フリーの韓国人エージェント、デイビッド・キム(ピョン・ヨハン)、謎の女AYAKO(ハン・ヒョジュ)らが入り乱れて争奪戦となる。

AN通信は表向きは小さなニュース配信会社を装うが、「国や企業などあらゆる組織の機密情報を入手し、売買する組織」。たかが産業スパイに007並みの派手なアクションをさせることには無理がある。いくらエンタメでもその設定にリアリティーを持たせることは必要だろう。絵空事が絵空事で終わっていて、これでは観客の心はちっとも動かない。