2005/03/18(金)「ロング・エンゲージメント」

セバスチャン・ジャプリゾと言えば、「さらば友よ」でも「雨の訪問者」でもなく、個人的には「殺意の夏」の作家。あの映画の終盤、止められない不幸な殺人計画の描写はとても皮肉で面白かった。イザベル・アジャーニもこれが一番きれいだったと思う。そのジャプリゾ原作「長い日曜日」に惚れ込んだジャン=ピエール・ジュネが「アメリ」に続いてオドレイ・トトゥを主演に迎えたのがこの映画。戦死したと思われた恋人を探す女の話である。基本的な構造はミステリだが、ジュネの演出はラブストーリーへの比重が大きく、それに第一次大戦の戦場の悲惨な描写が加わっている。この3つの要素のうち、ミステリの部分の手際があまりうまくない。映画を見て、ああ、ああ、なるほどねとは思うのだけれど、驚くような描写はない。そういう風に演出していないのである。ジュネ、ミステリ的な部分にはあまり興味がないらしい。ラブストーリーの部分を強調したいなら、ミステリの部分をもっとすっきりさせた方が良かっただろう。登場人物を絞り込み、真相の描き方にアクセントを付ける必要があったと思う。

セバスチャン・ジャプリゾと言えば、「さらば友よ」でも「雨の訪問者」でもなく、個人的には「殺意の夏」の作家。あの映画の終盤、止められない不幸な殺人計画の描写はとても皮肉で面白かった。イザベル・アジャーニもこれが一番きれいだったと思う。そのジャプリゾ原作「長い日曜日」に惚れ込んだジャン=ピエール・ジュネが「アメリ」に続いてオドレイ・トトゥを主演に迎えたのがこの映画。戦死したと思われた恋人を探す女の話である。基本的な構造はミステリだが、ジュネの演出はラブストーリーへの比重が大きく、それに第一次大戦の戦場の悲惨な描写が加わっている。この3つの要素のうち、ミステリの部分の手際があまりうまくない。映画を見て、ああ、ああ、なるほどねとは思うのだけれど、驚くような描写はない。そういう風に演出していないのである。ジュネ、ミステリ的な部分にはあまり興味がないらしい。ラブストーリーの部分を強調したいなら、ミステリの部分をもっとすっきりさせた方が良かっただろう。登場人物を絞り込み、真相の描き方にアクセントを付ける必要があったと思う。

1917年の西部戦線(もちろん、ドイツ側から見た場合の西部戦線であり、フランスではこうは呼ばない)、ビンゴ・クレピュスキュル。フランス軍の5人の兵士が処刑に引き立てられる。5人とも軍を抜けようとして自傷したことで軍法会議にかけられ、処刑命令が下った。5人は武器も持たずに中立地帯に追放される。そこはフランス軍とドイツ軍が対峙する中間地点にあり、双方からの激しい攻撃によって5人とも死亡したと思われた。その中にはブルターニュ地方に住むマチルド(オドレイ・トトゥ)の恋人マネク(ギャスパー・ウリネル)もいた。3年後、マチルドの元に手紙が届く。手紙の主は戦場でマネクに会ったという元伍長のエスペランザ(ジェン=ピエール・ベッケル)。エスペランザは戦場で見た5人の最後の様子を話し、遺品をマチルドに渡す。マネクの生存を信じるマチルドはパリへ出かけ、探偵に真相解明を依頼するとともに、自ら関係者を訪ねて歩くことにする。

マチルドは幼い頃、小児麻痺にかかり、左足が不自由な設定。マネクに何かあれば分かるという直感も持っている。ジュネらしいのはこのまるで「アメリ」のようなマチルドのキャラクターと周囲の人間たちのエピソードだ。親代わりの叔父夫婦や郵便配達、探偵などがユーモラスに描かれる。しかし、映画の基調は悲惨な戦場シーンをはじめ、重いものである。悲惨で理不尽な戦場の描写が映画に落とす影は大きいのだが、それが反戦への訴えになっているかというとそういう部分が強調されるわけでもない。部分的に優れたシーンがありながら、まとめ方は平凡な映画だと思う。

行方不明となった兵士の妻役で中盤にジョディ・フォスターが出てくる。短いシーンだが、印象は強く、さすがという演技を見せた。この役が最後に関係してくるのかと思ったが、それはなかった。もったいないような使い方ではある。音楽はデヴィッド・リンチ映画の常連であるアンジェロ・バダラメンティが担当し、リンチ映画とは異なった正統的なメロディを聴かせる。製作予算の35%がアメリカ資本とのことで、今年のアカデミー賞では美術、撮影の2部門にノミネートされた。

2005/03/17(木) 安い店

先日、知り合いが2人で某居酒屋に行ったそうだ。1軒目も居酒屋だったが、もう少し焼酎が飲みたくて2軒目も居酒屋にした。時間は午後10時ごろ。客はそろそろ帰り始めていて、ほとんど独占状態。モツの煮込みを2人分注文してキープしてあった焼酎を飲みながら、2時間ほど話した。客もすっかりいなくなって、「あまり粘ると店にも悪いなあ」と思いながら午前零時ごろに帰ることにしたそうだ。「いくらですか」と勘定を聞いたら、「お一人様350円です」。

なんと、この店、モツの煮込みの料金しか取らないのである。最初に出る付け出しもお湯割りに使うお湯もただ。宮崎市の繁華街の真ん中にある店である。それで2時間粘って、この料金。元々、安い店であることは知っていたが、感動的に良心的な店だなあ。

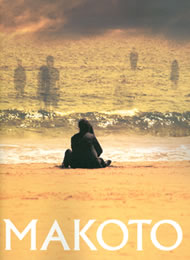

2005/03/12(土)「MAKOTO」

「踊る大捜査線」の脚本家・君塚良一の監督デビュー作。郷田マモラのコミックを君塚自身が脚本化した。霊が見える能力を持つ監察医(東山紀之)が主人公の“泣けるホラー”で、主人公の設定は「シックス・センス」のオスメント少年を思い起こさせる。オスメント少年は自分の能力に最初は戸惑っていたが、最後にはそれを理解し、役立てるようになった。この映画の主人公もそういう過去を経たようで、今は現れる霊たちに力を貸そうとしている。それが一方で悲劇を生むことになる。

「踊る大捜査線」の脚本家・君塚良一の監督デビュー作。郷田マモラのコミックを君塚自身が脚本化した。霊が見える能力を持つ監察医(東山紀之)が主人公の“泣けるホラー”で、主人公の設定は「シックス・センス」のオスメント少年を思い起こさせる。オスメント少年は自分の能力に最初は戸惑っていたが、最後にはそれを理解し、役立てるようになった。この映画の主人公もそういう過去を経たようで、今は現れる霊たちに力を貸そうとしている。それが一方で悲劇を生むことになる。

君塚良一は設定と脇のエピソードだけ残して原作を解体したという。主人公と幽霊との3つのエピソードが語られるが、中心になるのは半年前に死に、幽霊となって暗がりから主人公を見つめる妻(和久井映見)のエピソードだ。霊となって現れるには何か理由があるはず。主人公は後半、この謎に向き合うことになる。そして生前の妻にはある男の存在があったことが分かる。これは悪い話ではないが、あと一ひねりふたひねりほどした方が良かったのではないかと思う。映画の中心となるエピソードとしては少し物足りないのだ。もっとこの2人の話に時間を割いた方が良かった。東山、和久井とも好演しており、僕は好感を持ったけれど、もっと面白くできる映画だと思う。

主人公の白川真言(東山紀之)は大学の法医学研究所に勤める監察医。真言には子供の頃から霊が見える能力があった。霊たちは思いを残して死んだために現れる。真言は霊の思いを受け止め、事件の真相を明らかにすることが自分の使命だと考えている。真言の妻・絵梨(和久井映見)は半年前に交通事故で死んだ。死因に不審な部分はなかったが、絵梨の幽霊は真言の前に現れ、何かを伝えようとしている。しかし、真言にはそれが分からない。いや、分かってしまえば、絵梨の霊は消えてしまうから意図的にそれを避けてきた部分もある。やがて真言の前に「私の兄はあなたの奥さんに殺された」と話す女(三輪ひとみ)が現れる。女の兄(別所哲也)は絵梨が交通事故に遭う数日前にマンションの7階から転落死していた。真言はもう一度、生前の妻の行動を調べることになる。

このメインのエピソードと並行して体に虐待の痕がある少女の話と殺された女子大生のエピソードが描かれる。3つのエピソードが描いているのは夫婦の愛、親子の愛、男女の愛である。そして表面からは分からない死者の思いや実像が明らかになる。原作は性善説が基調らしいが、君塚良一の脚本は例えば、女子大生のエピソードなどに苦い部分を残している。知らない方がよかった真実が出てくるのだ。真言と絵梨の関係にもそれはあり、妻の隠された行動を真言は受け止めざるを得なくなる。そしてその後に妻の真実の思いが見えてくる。和久井映見の「あたしの中にあなたのお兄さんはいらない」というセリフが心に残る。

静かな演技の東山紀之に比べて、同じ研究所に勤める室井滋やベッキー、刑事の哀川翔の演技はややうるさい。これはこれで面白く見たし、もちろん意図的な演出なのだろうが、映画のトーンを乱すことにもなっている。そういう部分を少なくして東山、和久井のエピソードをもっと深く描いてほしかった。惜しい映画だと思う。川井憲次の音楽はいつもとは異なり、まるで久石譲のようなピアノ曲を提供している。

2005/03/05(土)「ローレライ」

福井晴敏の傑作戦争冒険小説「終戦のローレライ」(一昨年10月に読んだ)を平成ガメラシリーズの特撮で知られる樋口真嗣監督が映画化した。というのは正確な言い方ではなく、元々、映画のためにこの小説は始まったのだそうだ。元になったプロットから福井晴敏は小説を書き、樋口真嗣は脚本化の作業を進めた。「2001年宇宙の旅」の映画と小説の関係と同じような関係と言える。だからというわけではないが、原作を読んでいても映画は楽しめる。いや、もちろん原作の方が密度が濃いし、登場人物のキャラクターや事件の背景が書き込んであってはるかに面白いのだけれど、映画はうまく省略してあったり、変更を加えてある(原作では重要な役割を担っていたパウラの兄は登場しない)。浅倉大佐が東京に原爆を落とそうとする意図に説得力がちょっと足りないし、物語のポイントである潜水艦内での反乱と鎮圧の描写が簡単になってしまったのは残念だが、上下2巻で1,000ページを越す膨大な原作のまとめ方としては賢明であり、うまい脚本だと思う。

福井晴敏の傑作戦争冒険小説「終戦のローレライ」(一昨年10月に読んだ)を平成ガメラシリーズの特撮で知られる樋口真嗣監督が映画化した。というのは正確な言い方ではなく、元々、映画のためにこの小説は始まったのだそうだ。元になったプロットから福井晴敏は小説を書き、樋口真嗣は脚本化の作業を進めた。「2001年宇宙の旅」の映画と小説の関係と同じような関係と言える。だからというわけではないが、原作を読んでいても映画は楽しめる。いや、もちろん原作の方が密度が濃いし、登場人物のキャラクターや事件の背景が書き込んであってはるかに面白いのだけれど、映画はうまく省略してあったり、変更を加えてある(原作では重要な役割を担っていたパウラの兄は登場しない)。浅倉大佐が東京に原爆を落とそうとする意図に説得力がちょっと足りないし、物語のポイントである潜水艦内での反乱と鎮圧の描写が簡単になってしまったのは残念だが、上下2巻で1,000ページを越す膨大な原作のまとめ方としては賢明であり、うまい脚本だと思う。

樋口真嗣が劇場用映画を監督するのは「ミニモニ。じゃMOVIE お菓子な大冒険!」に続いて2作目。といっても「ミニモニ。…」は53分しかなく、これが本格的なデビュー作と言っていいだろう。ビジュアル面の設計に問題はないにしてもドラマの演出には不安を持っていたのだが、意外にも極めて正攻法の演出を見せる。しっかりと画面を作っていく作業はVFXにも普通のドラマにも共通することなのかもしれない。それを支えるのが「私は信じる。日本人は…自分で焼け跡から立ち上がる」と話す信念の艦長役・役所広司の熱い演技で、この説得力、演技の奥行きの深さには感心した。堤真一、柳葉敏郎、國村隼、妻夫木聡の演技も的確である。そして何よりも潜水艦内部の詳細な描写とVFXがいい。アメリカ艦隊との戦闘シーンをはじめとして随所にあるCGは海外の潜水艦映画に肩を並べる出来である。このVFXがなかったら映画は成功しなかっただろう。さまざまな小さな傷は散見されるにしても、積極的に評価したい映画だ。

1945年8月。特攻に反対したために潜水艦勤務を解かれていた絹見(役所広司)は浅倉大佐(堤真一)から呼び出され、ドイツ製の潜水艦「伊507」に乗艦するよう命じられる。任務は広島に続く第2の原爆投下を阻止すること。この艦にはドイツが開発した秘密兵器「ローレライ」が搭載されていた。乗組員は寄せ集めで、艦長の補佐役の木崎(柳葉敏郎)、掌砲長・田口(ピエール瀧)、ローレライシステムの秘密を知る高須(石黒賢)、特殊潜行艇N式潜の操舵手である折笠征人(妻夫木聡)、その親友の清永(佐藤隆太)らが乗り組んでいた。征人はN式潜の中に日系ドイツ人の少女パウラ(香椎由宇)が潜んでいるのを見つける。パウラはローレライシステムと関係があるらしい。「伊507」は原爆搭載機が出発するテニアン島に向かうが、それにはアメリカ太平洋艦隊の防衛網を突破しなければならない。襲ってきた駆逐艦を撃退するため、絹見はローレライの使用を決意する。

小説では読み応えがあった2つの場面(浅倉の変化の原因となる南洋での凄まじい飢餓の描写とパウラがナチス・ドイツの研究所で薬漬けにされる描写)は映画では回想で簡単に済まされている。これは小説のように詳細に描いた方が映画に幅が出たかもしれないけれど、そうすると上映時間は3時間を超えるだろう。この2つの処理の仕方はパンフレットにある樋口真嗣の表現を借りれば、「ビジュアル主導型」の映画としてぶれさせないための措置だったのだと思う。映画に迷いがないのである。それは映画のために原作を依頼したことと無関係ではないだろう。物語をよく咀嚼しており、単なるダイジェストにはなっていない。

ともあれ、原作の映画化が3本公開される“福井晴敏イヤー”の始まりを告げる作品として十分合格点の出来だと思う。次は6月11日公開の「戦国自衛隊1549」(手塚昌明監督)、そして夏休み公開の「亡国のイージス」(阪本順治監督)が続く。どちらも楽しみな映画だ。

2005/03/04(金)「プリティ・プリンセス2 ロイヤル・ウェディング」

ゲーリー・マーシャル監督による3年ぶりの続編。前作は見ていない。前作でヨーロッパの国ジェノヴィアのプリンセスになったアメリカの高校生ミア(アン・ハサウェイ)の5年後の話で、女王(ジュリー・アンドリュース)の退位に伴い、ミアが女王に即位することになるが、それには30日以内に結婚しなければならないという条件があった。「キートンのセブンチャンス」の裏返しのようなシチュエーションだが、ディズニー製作なので、まったく健全な内容。物語の落ち着く先も見えるので、あとは出演者の演技を見るしかない。主演のアン・ハサウェイは悪くないけれど、かわいいだけでプラスアルファの魅力に欠ける。女王役のジュリー・アンドリュースにはちゃんと歌う場面が用意されているが、そこがとりたてて良いわけでもない。映画に破綻はない代わりに際だった部分もない。演出に切れ味もない。どうもゲーリー・マーシャルという監督は平凡な作品ばかりを撮り続けているという印象がある。大ヒットした「プリティ・ウーマン」にしてもジュリア・ロバーツとリチャード・ギアの魅力に負うところが大きかった。だから俳優が平凡だと、作品も平凡になってしまうのだろう。

ゲーリー・マーシャル監督による3年ぶりの続編。前作は見ていない。前作でヨーロッパの国ジェノヴィアのプリンセスになったアメリカの高校生ミア(アン・ハサウェイ)の5年後の話で、女王(ジュリー・アンドリュース)の退位に伴い、ミアが女王に即位することになるが、それには30日以内に結婚しなければならないという条件があった。「キートンのセブンチャンス」の裏返しのようなシチュエーションだが、ディズニー製作なので、まったく健全な内容。物語の落ち着く先も見えるので、あとは出演者の演技を見るしかない。主演のアン・ハサウェイは悪くないけれど、かわいいだけでプラスアルファの魅力に欠ける。女王役のジュリー・アンドリュースにはちゃんと歌う場面が用意されているが、そこがとりたてて良いわけでもない。映画に破綻はない代わりに際だった部分もない。演出に切れ味もない。どうもゲーリー・マーシャルという監督は平凡な作品ばかりを撮り続けているという印象がある。大ヒットした「プリティ・ウーマン」にしてもジュリア・ロバーツとリチャード・ギアの魅力に負うところが大きかった。だから俳優が平凡だと、作品も平凡になってしまうのだろう。

結婚しなければ、女王になれないというのはジェノヴィアの法律で300年前から決まっており、ミアは必死に結婚相手を探すことになる。しかも子爵のメイプリー(ジョン・リス=デイヴィス)が自分の甥のニコラス(クリス・パイン)にも王位継承権があると名乗り出る。ミアが結婚相手を見つけられなければ、ニコラスが王位を手にすることになる。ミアはようやく理想の結婚相手アンドリュー(カラム・ブルー)と婚約を果たすが、メイプリーはミアに接近するようニコラスに命じる。反目しあっていたミアとニコラスは次第にうち解け、ニコラスはミアの優しい性格は女王にふさわしいと思うようになる。そしてミアもいつの間にかニコラスに恋をしていた。

パンフレットによると、メグ・キャボットの原作「プリンセス・ダイアリー」シリーズは青少年向けの小説という。道理でそういう感じの映画になっているわけだ。しかし、青少年向け、子供向け小説の映画化でも面白い作品はたくさんある。それがこの程度の作品にしかならないのはやはりゲーリー・マーシャルの力が不足しているためか。この人、とりあえず映画をまとめる力はあるが、それ以上のものはないようだ。

細かい部分にケチを付けると、中盤にミアがアーチェリーの練習をするシーンがあって、的から少し離れたところにメイド2人が立つ場面があるが、ああいうことはアーチェリー経験者ならありえないことと思うはず。危険性を考慮して的の近くに人は行かない。人がいる場合は矢を向けないというのが最低限の決まりだろう。