普通だったら、映画のノベライズは読まない。映画と関係ない作家(たいていは2流)が書いた小説が映画を超える作品になるはずはないからである。この小説は梶尾真治自身がノベライズしているから読む気になった。正解だった。これは映画よりも素晴らしい。その素晴らしさの要因の一つはラストを変えたことによる。このラストの改変によって、小説は多元宇宙の概念を取り入れた時間テーマSFの佳作になった。とても素敵で幸福なラストであり、映画とは決定的に異なる。

普通だったら、映画のノベライズは読まない。映画と関係ない作家(たいていは2流)が書いた小説が映画を超える作品になるはずはないからである。この小説は梶尾真治自身がノベライズしているから読む気になった。正解だった。これは映画よりも素晴らしい。その素晴らしさの要因の一つはラストを変えたことによる。このラストの改変によって、小説は多元宇宙の概念を取り入れた時間テーマSFの佳作になった。とても素敵で幸福なラストであり、映画とは決定的に異なる。

小説にはタイムマシンのクロノス・ジョウンターが登場する。そして映画を見た時に感じた2つの疑問がちゃんと説明されている。飛行機には多数の乗客がいたのになぜ4人だけがタイムスリップしたのか。タイムスリップした時代が20年前だったのはなぜか。この2つの疑問は密接にかかわっており、それを説明するにはやはりタイムマシンが必要なのである。

物語は映画と同じように進んでいく。ただ一つ、子どもを交通事故で亡くした夫婦が登場するところが違う。つまり1986年にタイムスリップしたのは6人になっているのである。この夫婦の20年前の行いはラスト近くにその結果が描かれる。これを見ても分かるように小説は「過去を変えることで未来は変えられる」という考え方に基づいている。登場人物たち、少なくともこの夫婦と主人公の比呂志は不幸な未来を変えるために20年前の時代で奔走するのである。

元々、完成した小説(「クロノス・ジョウンターの伝説」)があり、それを映画化したものを元の原作者がノベライズするというのは非常に珍しい。映画のパンフレットで梶尾真治は「2001年宇宙の旅」を例に挙げているが、あれは映画用のプロットをクラークが書き、それを元にキューブリックは映画を作り、クラークは小説化したという経緯がある。だから「2001年…」の小説版は映画のノベライズではない。

もちろん、この小説はノベライズだから映画のストーリーに引っ張られた部分が当然のことながらある。ノベライズという枠がなければ、もっと面白くできただろう。それにしても映画はこういうラストにすべきだったとつくづく思う。梶尾真治は「シン・シティ」のフランク・ミラーのように映画にかかわるべきだったのではないか。少なくとも脚本には協力した方が良かった。出来上がった脚本に手を入れて、この小説のような形にしていたら、映画はもっと評価が高かったと思う。だからSFの分かる脚本家でないとダメなのだ。

映画が小説より優れていると感じたのはただ一場面だけ。例の中村勘三郎の登場シーンである。ここは小説にはより詳しく心理描写があるのだけれど、中村勘三郎の演技の説得力が勝っている。役者のレベルの高い演技はしばしばそういうことを生むのだろう。

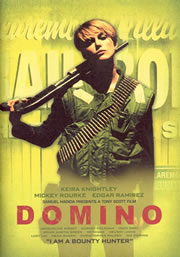

実在した女賞金稼ぎドミノ・ハーヴェイを描くアクション映画。というよりはアクション映画のストーリーに実在の賞金稼ぎをはめ込んだと言うべきだろう。中心となる事件がうまくできすぎていて、いかにもフィクションという感じがある。マフィアと現金輸送車強奪グループと賞金稼ぎの三つどもえの争いとなるこの事件自体は、誤解と陰謀が絡み合って面白い。監督のトニー・スコットはミュージック・ビデオのような映像で物語を綴っていく。短いカット割りとフラッシュバック、ざらついた映像の連続は、しかし、効果を上げているとは言えない。スタイリッシュを目指したと思えるのにそうなっていず、感情移入を拒否して見にくいだけなのである。同じく凝った映像で楽しませた「シン・シティ」と比べれば、両者の優劣は歴然とするだろう。それ以上に問題なのは端的に「ドミノ」にはハートがないこと。ドミノのキャラクターや仲間との関係が極めて表層的なものに終わっており、エモーションが高まっていかない。主演のキーラ・ナイトレイは悪くないだけに残念だ。

実在した女賞金稼ぎドミノ・ハーヴェイを描くアクション映画。というよりはアクション映画のストーリーに実在の賞金稼ぎをはめ込んだと言うべきだろう。中心となる事件がうまくできすぎていて、いかにもフィクションという感じがある。マフィアと現金輸送車強奪グループと賞金稼ぎの三つどもえの争いとなるこの事件自体は、誤解と陰謀が絡み合って面白い。監督のトニー・スコットはミュージック・ビデオのような映像で物語を綴っていく。短いカット割りとフラッシュバック、ざらついた映像の連続は、しかし、効果を上げているとは言えない。スタイリッシュを目指したと思えるのにそうなっていず、感情移入を拒否して見にくいだけなのである。同じく凝った映像で楽しませた「シン・シティ」と比べれば、両者の優劣は歴然とするだろう。それ以上に問題なのは端的に「ドミノ」にはハートがないこと。ドミノのキャラクターや仲間との関係が極めて表層的なものに終わっており、エモーションが高まっていかない。主演のキーラ・ナイトレイは悪くないだけに残念だ。 タイトルの意味よりもベルリン陥落か第三帝国の崩壊という感じの内容だなと思ったら、原題はDer Untergang(没落、破滅という意味とのこと)。その通りで特にヒトラーに焦点を絞った映画ではない。だからパンフレットにある「戦後初めてヒトラーを注視した映画」というニューヨークタイムズの批評には疑問を感じる。これまでの映画の中で描かれた悪の象徴としてのヒトラーよりは人間性が描かれているのだろうが、映画の中のヒトラーはベルリン陥落を前に錯乱した人物としか思えないぐらいの描き方である。ヒトラーは戦争を無用に長引かせることによるベルリン市民の犠牲など何とも思っていず、人間性を肯定的に描いた映画では全然ない。第一、ヒトラーがエヴァ・ブラウンとともに自殺した後も映画は延々と続くのだ。とはいっても、日本では昭和天皇をこのヒトラーのように描いた映画などこれまでまったくないことを考えれば、まだまだドイツはえらいと言うべきか。

タイトルの意味よりもベルリン陥落か第三帝国の崩壊という感じの内容だなと思ったら、原題はDer Untergang(没落、破滅という意味とのこと)。その通りで特にヒトラーに焦点を絞った映画ではない。だからパンフレットにある「戦後初めてヒトラーを注視した映画」というニューヨークタイムズの批評には疑問を感じる。これまでの映画の中で描かれた悪の象徴としてのヒトラーよりは人間性が描かれているのだろうが、映画の中のヒトラーはベルリン陥落を前に錯乱した人物としか思えないぐらいの描き方である。ヒトラーは戦争を無用に長引かせることによるベルリン市民の犠牲など何とも思っていず、人間性を肯定的に描いた映画では全然ない。第一、ヒトラーがエヴァ・ブラウンとともに自殺した後も映画は延々と続くのだ。とはいっても、日本では昭和天皇をこのヒトラーのように描いた映画などこれまでまったくないことを考えれば、まだまだドイツはえらいと言うべきか。 普通だったら、映画のノベライズは読まない。映画と関係ない作家(たいていは2流)が書いた小説が映画を超える作品になるはずはないからである。この小説は梶尾真治自身がノベライズしているから読む気になった。正解だった。これは映画よりも素晴らしい。その素晴らしさの要因の一つはラストを変えたことによる。このラストの改変によって、小説は多元宇宙の概念を取り入れた時間テーマSFの佳作になった。とても素敵で幸福なラストであり、映画とは決定的に異なる。

普通だったら、映画のノベライズは読まない。映画と関係ない作家(たいていは2流)が書いた小説が映画を超える作品になるはずはないからである。この小説は梶尾真治自身がノベライズしているから読む気になった。正解だった。これは映画よりも素晴らしい。その素晴らしさの要因の一つはラストを変えたことによる。このラストの改変によって、小説は多元宇宙の概念を取り入れた時間テーマSFの佳作になった。とても素敵で幸福なラストであり、映画とは決定的に異なる。