2005/06/21(火)「バットマン ビギンズ」

個人的に興味があったのはティム・バートンが第2作「バットマン リターンズ」(1992年)で提起した問題を今回はどう描いているかということだった。すなわち、バットマンはなぜあんな格好をしているのかということ。ここが合理的に説明されなければ、どんな重厚なドラマも嘘くさくなってしまう。監督・脚本のクリストファー・ノーラン(「メメント」「インソムニア」)はちゃんとそこを分かっていて、恐怖に絡めて説明している。バットマンのコスチュームは悪人たちへの恐怖のシンボルなのである。主人公のブルース・ウェインは子供の頃、井戸に落ち、コウモリの大群に襲われた。それが恐怖のトラウマとなっており、前半はその恐怖の克服の過程を詳細に描く。正義の味方のコスチュームに自分の恐怖をイメージしたものを選ぶのは、理にかなっている。

個人的に興味があったのはティム・バートンが第2作「バットマン リターンズ」(1992年)で提起した問題を今回はどう描いているかということだった。すなわち、バットマンはなぜあんな格好をしているのかということ。ここが合理的に説明されなければ、どんな重厚なドラマも嘘くさくなってしまう。監督・脚本のクリストファー・ノーラン(「メメント」「インソムニア」)はちゃんとそこを分かっていて、恐怖に絡めて説明している。バットマンのコスチュームは悪人たちへの恐怖のシンボルなのである。主人公のブルース・ウェインは子供の頃、井戸に落ち、コウモリの大群に襲われた。それが恐怖のトラウマとなっており、前半はその恐怖の克服の過程を詳細に描く。正義の味方のコスチュームに自分の恐怖をイメージしたものを選ぶのは、理にかなっている。

これに加えてノーランは両親を強盗に殺されたウェインの自責の念と復讐意識を描いていく。ヒマラヤでの苦悩の末に「正義は調和をもたらす。復讐は自己満足だけ」という結論に達したウェインが理想主義者だった父の死後、賄賂が横行して役人も警察も腐りきったゴッサム・シティの立て直しに動くことにも説得力があるのである。

前半の重厚なドラマがアクション中心の後半に生きてくる。あるいは後半のバットマンの活躍を生かすためにウェインのキャラクターを描き込んだのが今回の「バットマン ビギンズ」と言える。これは十分成功していると思うものの、やはり1時間ほどある前半は少し長すぎるのではないかと感じる。後半に至って、バットマンの秘密兵器やコスチュームがウェインの会社の閑職(応用科学部)にいるフォックス(モーガン・フリーマン)によって既に開発されていたというのも、ややご都合主義的な感じがする。前半のドラマからお約束のバットマン・ワールドへ至る描写にもう一工夫欲しかったところだ。ノーランの演出は真っ当でドラマの組み立ても悪くないけれど、タイトな傑作になり損ねた正直な力作というのが率直な感想である。

ドラマの作りは凝っている。世界放浪の旅に出たウェインがブータンの刑務所にいるところにヘンリー・デュカード(リーアム・ニーソン)が訪れ、ウェインはヒマラヤで修行を積むことになる。デュカードのボスで渡辺謙演じるラーズ・アル・グールが率いる集団は過去に腐った都市を壊滅させてきた組織である。ウェインはここで鍛えられて強くなるが、悪人の処刑を命じられて拒否し、組織のアジトを破壊する。ゴッサム・シティに7年ぶりに帰ってみると、そこは父親(ライナス・ローチ)がいたころとは異なり、マフィアのファルコーネ(トム・ウィルキンソン)が牛耳って、貧困がはびこる街になっていた。ウェインの幼なじみで正義感に燃える検事レイチェル・ドーズ(ケイティ・ホームズ)はファルコーネを逮捕したいと思っているが、上層部も警察もファルコーネの言いなりで手も足も出ない。ウェインは腐った街の浄化のためにバットマンとなる準備を進める。

これが大まかな設定だが、敵役が単なるマフィアでは小さいなと思っていたら、精神科医のジョナサン・クレイン(キリアン・マーフィー)が登場し、さらに大がかりな悪の組織があることが分かる。このクレインの印象が強い。映画はラストでバートンの第1作へのつながりを示すエピソードを入れているが、この映画の続編を作るなら、キリアン・マーフィーを敵役(スケアクロウ)として登場させた方が面白いのではないかと思う。

主人公ブルース・ウェインを演じるのは「アメリカン・サイコ」「リベリオン」などのクリスチャン・ベール。渡辺謙、リーアム・ニーソンに加えて、執事のアルフレッドにマイケル・ケイン、ゴッサム・シティで唯一のまともな警官ジム・ゴードンにゲイリー・オールドマン、ウェインの会社の副社長にルトガー・ハウアーと渋いキャストがそろった。ベールの暗い顔つきはトラウマを持つウェイン役に違和感がないが、主役を張るのに十分な派手さもない。こうした脇の役者たちがそれを補っている。

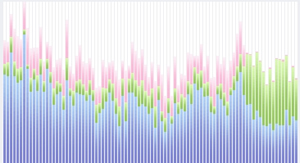

@niftyのメールは6月1日からスパム判定率が大幅に向上した。右のグラフは3月20日からきょうまでのメール受信状況。ピンクが学習型フィルターで検出した迷惑メール、緑が基本フィルターで検出した迷惑メール、青が通常メール。通常メール学習通数は44,713通で迷惑メール学習通数は10,471通。学習度は2,103ポイント。学習型フィルターでの検出が大幅に少なくなっている。

@niftyのメールは6月1日からスパム判定率が大幅に向上した。右のグラフは3月20日からきょうまでのメール受信状況。ピンクが学習型フィルターで検出した迷惑メール、緑が基本フィルターで検出した迷惑メール、青が通常メール。通常メール学習通数は44,713通で迷惑メール学習通数は10,471通。学習度は2,103ポイント。学習型フィルターでの検出が大幅に少なくなっている。 ニューヨークを舞台にウィル・スミスがデート・コンサルタントを演じるロマンティック・コメディ。冗長と思える部分もあるが、ノリのいい音楽とともに2つの恋模様を軽くユーモラスに描いて、まず退屈しない映画になった。ウィル・スミスはアクが強くないので、こういうサポートの役柄も似合っており、「アイ,ロボット」に続いて絶好調という感じがある。ダンスを教える場面やホタテ貝アレルギーで顔が腫れるシーンには爆笑した。監督は「アンナと王様」「メラニーは行く!」のアンディ・テナント。この監督の作品、そんなに見ていないが、この映画は出来のいい方の部類に入るのではないか。スミスの相手役エヴァ・メンデスも色っぽくて良い。

ニューヨークを舞台にウィル・スミスがデート・コンサルタントを演じるロマンティック・コメディ。冗長と思える部分もあるが、ノリのいい音楽とともに2つの恋模様を軽くユーモラスに描いて、まず退屈しない映画になった。ウィル・スミスはアクが強くないので、こういうサポートの役柄も似合っており、「アイ,ロボット」に続いて絶好調という感じがある。ダンスを教える場面やホタテ貝アレルギーで顔が腫れるシーンには爆笑した。監督は「アンナと王様」「メラニーは行く!」のアンディ・テナント。この監督の作品、そんなに見ていないが、この映画は出来のいい方の部類に入るのではないか。スミスの相手役エヴァ・メンデスも色っぽくて良い。 半村良の原作を映画化した斎藤光正監督作品(1979年)はアクション監督を千葉真一が務め、アクションだけはそれなりの出来だった。ほかには覚えている部分もないぐらいで、ほとんど良い印象がない。当時、角川春樹は「タイトルが出ないのは『地獄の黙示録』よりも先だ」と意味のないことを言っていたと記憶する。

半村良の原作を映画化した斎藤光正監督作品(1979年)はアクション監督を千葉真一が務め、アクションだけはそれなりの出来だった。ほかには覚えている部分もないぐらいで、ほとんど良い印象がない。当時、角川春樹は「タイトルが出ないのは『地獄の黙示録』よりも先だ」と意味のないことを言っていたと記憶する。