2004/12/20(月) 週刊文春ミステリーベスト10

近くのセブンイレブンまで買い物に行く。一歩あるくたびに背中に鈍痛。むむむ、な感じである。

年に1冊しか買わない週刊文春があったので買う。国内部門の1位は雫井脩介「犯人に告ぐ」、海外部門はダン・ブラウン「ダヴィンチ・コード」。どちらも未読。「このミステリーがすごい!」では法月綸太郎「生首に聞いてみろ」、サラ・ウォーターズ「荊の城」がそれぞれ1位だった。

国内部門で伊坂幸太郎「アヒルと鴨のコインロッカー」「チルドレン」が4位と5位に入っている。これどちらも買っているが、やっぱり未読。

杉本彩の好感度

その週刊文春のコラム「テレビ健康診断」で亀和田武が杉本彩を褒めている。小説新潮に杉本彩が書いたエッセイについて「思わずパチパチと拍手である。文章もセクシー系だけど、さわやかで味がある。'04年度のエッセイ・ベスト3に迷わず選びたい」

杉本彩はテレビなどで見ていると、あまりよく分からないのだが、竹を割ったような性格のようだ。「花と蛇」のDVDに収録されているインタビューは圧巻で、これ本編よりも面白い。腕に全体重がかかって15秒しか耐えられない過酷な縛りを要求されて、石井隆監督に「これは無理です」と言ったら、監督に「だって彩さん、約束したでしょう。できるって言ったじゃないですか。SMというものはどういうものか分からなかったんですか。そんな気持ちで引き受けたの」と言われたそうだ。

杉本彩は「自分が1回言ったことに対して、撤回して逃げた、みたいなニュアンスでとらえられてるんですよね。自分自身から逃げるなんてことは自分の辞書にはないわけですよ。本当に悔しくて悔しくて、絶対やってやると決意した」という。縄師と相談し、なんとか1分は持ちこたえられる縛り方を研究して撮影に臨んだが、監督は長回しで3分撮り続けたそうだ。このほか男性優位社会への反発的な発言もあり、女優の覚悟というか女優根性というか、そういうものが伝わるインタビューである。

歩くとキュッキュッと鳴るサンダルを履いて、末っ子のゆき(清水萌々子)が長男の明(柳楽優弥)と一緒に母親を迎えに駅に行く。母親が帰ってくると決まったわけではないが、まだ5歳のゆきはたまらなく母親に会いたかったのだ。自分の誕生日だったから。寒い中、駅の外で座って待っていたゆきはポケットからアポロチョコの箱を取り出して、「最後の1個だあ」とつぶやく。ここを見て、「火垂るの墓」だ、と思った。戦争で両親を亡くした「火垂るの墓」の兄妹は2人だけで必死に生きていく。食べ物が乏しくなる中、妹の節子は好きだったサクマドロップの空き缶に水を入れ、「いろんな味がするわあ」と微笑む。あの場面を思い出した。「火垂るの墓」で食べ物を調達するのは兄の役目だった。この映画の明も同じである。3人の弟妹のために明は必死で動き回る。しかし、悲しいことにゆきは節子と同じ運命をたどることになる。

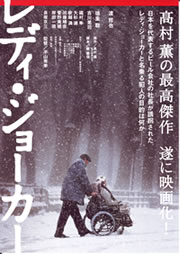

歩くとキュッキュッと鳴るサンダルを履いて、末っ子のゆき(清水萌々子)が長男の明(柳楽優弥)と一緒に母親を迎えに駅に行く。母親が帰ってくると決まったわけではないが、まだ5歳のゆきはたまらなく母親に会いたかったのだ。自分の誕生日だったから。寒い中、駅の外で座って待っていたゆきはポケットからアポロチョコの箱を取り出して、「最後の1個だあ」とつぶやく。ここを見て、「火垂るの墓」だ、と思った。戦争で両親を亡くした「火垂るの墓」の兄妹は2人だけで必死に生きていく。食べ物が乏しくなる中、妹の節子は好きだったサクマドロップの空き缶に水を入れ、「いろんな味がするわあ」と微笑む。あの場面を思い出した。「火垂るの墓」で食べ物を調達するのは兄の役目だった。この映画の明も同じである。3人の弟妹のために明は必死で動き回る。しかし、悲しいことにゆきは節子と同じ運命をたどることになる。 「グリコ・森永事件」を基にした高村薫の原作を平山秀幸監督が映画化。脚本は鄭義信(チョン・ウィシン)。「愛を乞うひと」「OUT」に続くこのコンビの第3作なのだから期待したのだが、完成した映画はがっかりさせられる出来だった。犯人グループ5人のそれぞれの犯行の動機の描き方が希薄で、物語に説得力がない。これが一番の敗因と思う。平山監督はパンフレットで「(原作の)全体から浮かび上がってくるのは、すきま風だらけの日本の現状です」と言っている。だからといって、すきま風だらけの映画にすることはなかった。僕はなんとなく「新幹線大爆破」を思い出しながら映画を見たが、「新幹線…」にあった犯人たちの切実さがこの映画からは感じられなかった。登場人物の多い原作だから、その中の誰に焦点を当てるかによっても映画の印象は変わってくる。誘拐される社長か、犯人か、合田刑事か。それを単に均等に描いていったのでは映画は面白くならない。どれかに重点を置いた方が良かっただろう。そうしなければ、こうした原作ものによくある原作のダイジェストにしかならないのは自明のことだ。脚本の段階でもう少し詰めが必要だったのだと思う。

「グリコ・森永事件」を基にした高村薫の原作を平山秀幸監督が映画化。脚本は鄭義信(チョン・ウィシン)。「愛を乞うひと」「OUT」に続くこのコンビの第3作なのだから期待したのだが、完成した映画はがっかりさせられる出来だった。犯人グループ5人のそれぞれの犯行の動機の描き方が希薄で、物語に説得力がない。これが一番の敗因と思う。平山監督はパンフレットで「(原作の)全体から浮かび上がってくるのは、すきま風だらけの日本の現状です」と言っている。だからといって、すきま風だらけの映画にすることはなかった。僕はなんとなく「新幹線大爆破」を思い出しながら映画を見たが、「新幹線…」にあった犯人たちの切実さがこの映画からは感じられなかった。登場人物の多い原作だから、その中の誰に焦点を当てるかによっても映画の印象は変わってくる。誘拐される社長か、犯人か、合田刑事か。それを単に均等に描いていったのでは映画は面白くならない。どれかに重点を置いた方が良かっただろう。そうしなければ、こうした原作ものによくある原作のダイジェストにしかならないのは自明のことだ。脚本の段階でもう少し詰めが必要だったのだと思う。