2008/07/12(土)「Mayu ココロの星」

期待値ゼロ、平山あやを見られればいいかという気分で見に行ったら、大変面白かった。乳がん患者の闘病記ではなく、乳がん患者を主人公にした悩む若者たちの「セント・エルモス・ファイヤー」みたいな青春映画に仕上がっている。主人公の友人たちと家族、乳がん患者たちの描写がいいのである。松浦雅子監督の脚本は細部のセリフや描写にいちいち説得力があり、嘘っぽくない。平山あやは予想以上の好演で、もっと映画に出るべきだと思った。見てみないと分からないものですね。

「私をいくら攻めても無駄だから、私の一番大切なものを標的にしたんだわ」。

娘のまゆが乳がんと分かった時に主人公の母親(浅田美代子)が言う。母親は12年前に卵巣がんが見つかり、余命わずかと言われながらも、がんと闘ってきた。病人に見られないように精いっぱいの努力をしてきたのだ。そんな母親も娘ががんと知らされれば、絶望的になる。原作にもあるのだろうが、こういう子供を思う親の気持ちが今はぐっと来る。

あるいは恋人と別れるシーン。「もう会わない方がいいよ、私たち」という主人公は実は恋人からそれを否定してほしいのだが、恋人は「まゆが何カ月もかかって出した結論なんだろう」と言ってそれを受け入れる(最低の男だ)。主人公は恋人が去っていく後ろ姿を見て涙を流す。

同じ乳がん患者を演じる京野ことみを見るのは個人的には「メッセンジャー」(1999年)以来。「メッセンジャー」でも感心したが、今回は別人かと思えるほどうまくなっている。

上映後のトークでの松浦監督の話も面白かった。松浦監督はこの映画を引き受けたとき、妊娠後期だったが、それを伏せて引き受け、生まれたばかりの子供と40日間、離れて北海道で映画を撮影した。結婚していることも子供がいることも伏せてきたという(監督の代わりはいくらでもいるからだ)。いったん書き上げた脚本はプロデューサーから絶賛されたが、原作者の大原まゆから「私、こんなにいい子じゃないかも」と指摘され、主人公が泣いたりわめいたりするシーンを追加したそうだ。これが正解。これによって主人公の造型が深くなり、幅が生まれた。主人公はリストカットする友人から頼りにされているが、主人公自身の弱さも描いたところが良い。

「だいじょうぶ、きっと私はがんばれる」という主題がストレートに伝わる佳作だと思う。

2008/07/11(金)「タロットカード殺人事件」

「世の中ウソばかりじゃない。ほとんどウソだけど」。

ウディ・アレンのセリフの9割近くはジョークだった。まあ、死んだ記者が死に神の船の中で特ダネを知り、それを伝えるために現世へ逃げ出し、記者志望の女子大生(スカーレット・ヨハンソン)に伝えるという設定からしてジョークに近い。というか、アレンはその小説を読んでも分かるようにこうしたSFチックな奇想の系譜に属する作品がある。短編小説では名手と言って良い腕前ですからね。映画では「カメレオンマン」とか「ニューヨーク・ストーリー」の中の1本とか「ウディ・アレンの誰でも知りたがっているくせにちょっと聞きにくいSEXのすべてについて教えましょう」とかが思い浮かぶ。

もっともこの映画、出だしは奇想だが、その後の展開は殺人事件の容疑者に接近した女性が恋に落ちてしまうというよくあるもの。それを救っているのはアレンのジョークとヨハンソンのコケティッシュな魅力か。偽の親子に扮して容疑者の貴族(ヒュー・ジャックマン)に接近する2人のでこぼこコンビぶりが楽しい。「生まれた時はユダヤ教だったが、その後ナルシスト教に変わった」とかユダヤ関連のジョークも相変わらず多い。というわけで僕はまあまあ面白く見た。

2008/07/05(土)「いのちの食べかた」

クライマックスは牛の解体。それまでに鶏や豚の解体を見ているので、なんてことはないと思っていたが、やはり屠殺の仕方から牛の場合は違う。「ノーカントリー」でハビエル・バルデムが使っていたような屠殺銃を額に押し当てられて牛は一瞬で殺される(と思ったが、あの段階ではまだ死んでいず、失神しているだけらしい)。その直前にガタガタ体を震わせるのは自分の運命を知っているからだろう。その後の流れ作業は鶏や豚の場合とあまり変わらない。皮を剥ぎ、内臓を取り出し、切断していく過程がてきぱきと行われていく。

豚の場合は電気棒のようなもので、屠殺機の中へ追い立てられ、出て来た時には死んでいる。牛でこういう屠殺の仕方ができないのは体が大きいからなのだろうか。屠殺の過程さえ、自動化してしまえば、牛の解体に感じた残酷さは感じなくなるのかもしれない。実際、死んでワイヤーに吊されたシーンから豚も鶏もおいしそうに見えてくる。

食肉過程に残酷さを感じないのはすべてが流れ作業で機械化されているからだろう。豚は腹を切り裂く過程さえ、機械で行われている。豚で残酷さを少し感じたのは大きなハサミで足をパチンパチンと切断していくシーンのみ。作業の多くの場面で女性が参加しているのも面白いが、牛の解体に女性がいなかったのはやはり豚や鶏に比べて残酷さを感じる過程が残っているからだろう。

原題は「Unser taglich Brot」(Our Daily Bread=私たちの日々の糧)。食肉の製造過程だけでなく、野菜や果物、魚などがどう生産され、加工されていくかをランダムに見せる。音楽もセリフもなく、生産過程をそのまま見せることがニコラウス・ゲイハルター監督の意図だったという。豚から野菜に行き、豚に戻り、魚に行くといったランダムな見せ方が映画のポイントで、余計な説明がないのは潔いが、最小限の字幕ぐらいはあっても良かったのではないかとも思う。ひよこに予防注射をしている場面とか子豚の去勢のシーンなどは説明されないと分かりにくいのではないか。

ゲイハルターは「僕が特に興味を持つのは、『なんでもかんでも機械で出来る』という感覚や、そういった機械を発明しようという精神、それを後押しする組織です。それは、とても怖い感覚で、無神経でもあると思います」と語っている。機械化・自動化によって命を感じさせないことへの批判と受け取れるが、実際に毎日働いている人に命を断つことの重みを感じさせていたら、作業は成り立たないだろう。部分的に作業をやっているからできるのであって、あの過程に参加する数の人間がそれぞれ屠殺から解体まですべて一人でやることは不可能に近い。

牛の解体をクライマックスに持ってきたのは命を最も感じさせる処理であるからにほかならない。これに比べれば、野菜の生産現場の描写などは付け足しとも思え、牛の人工授精から解体までを詳細に描くだけでも映画として成立するだろう。監督の意図を実現するには牛の解体だけで事足りるのである。ただし、そうなったら重すぎる映画になるのかもしれない。野菜や果物のシーンにも農薬の問題などは含まれているけれども息抜き的な効果の配慮もあるのだろう。

2008/06/10(火)「僕の彼女はサイボーグ」

クァク・ジェヨン監督はSFマニアなのだそうだ。「ターミネーター」と「ドラえもん」(ということはつまり山崎貴「ジュブナイル」)の設定を借りたと思われる時間テーマSFをラブストーリーとして映画化したのがいかにもマニアらしい。綾波レイと惣流・アスカ・ラングレーのフィギュアなども出て来たりして、ジェヨン監督、日本のアニメも好きなようだ。

クァク・ジェヨン監督はSFマニアなのだそうだ。「ターミネーター」と「ドラえもん」(ということはつまり山崎貴「ジュブナイル」)の設定を借りたと思われる時間テーマSFをラブストーリーとして映画化したのがいかにもマニアらしい。綾波レイと惣流・アスカ・ラングレーのフィギュアなども出て来たりして、ジェヨン監督、日本のアニメも好きなようだ。

映画はスーパーヒーローものによくある男女の役割を入れ換えているが、これは「猟奇的な彼女」などと同様、女に振り回される気の弱い主人公というパターンでもある。SF的なオリジナリティは皆無に等しく、パラドックスもあるにもかかわらず、これが憎めない作品に仕上がっているのはジェヨン監督の描写に大衆性があるためだ。昭和30年代を彷彿させる主人公の幼い頃の故郷の描写はどう考えても年齢的に合わないのだけれど、その描写自体に文句を付ける筋合いはまったくなく、たとえ「三丁目の夕日」ならぬ「三丁目の田舎」的な描写であっても微妙にノスタルジーをくすぐる部分があるのである。描写に狂いがないところを見ると、きっと韓国の田舎もこんな感じなのだろう。

惜しいのは終盤の説明がくどすぎることで、ここまで懇切丁寧に説明する必要があったのかどうか。監督は観客の物語に対する理解度を低く見積もりすぎているのではないかと思う。もっとコンパクトに簡潔に描く手法を取り入れれば、この映画、胸を張って傑作と呼べたかもしれない。綾瀬はるかと小出恵介(特に綾瀬はるか)の良さを引き出したことは十分に褒められて良い。

タイトルが出るまでに20分ほどかかる。タイトル前では20歳の誕生日にジロー(小出恵介)が謎の美人(綾瀬はるか)に会い、騒動を巻き起こし、別れるまでが描かれる。なぜ、こんなにタイトル前が長いのかは全体を見れば、一応納得できるし、クァク・ジェヨン監督の律儀さを感じるのだけれど、いくらなんでも長すぎる。彼女がなぜジローに接近したのか、なぜか好意を持ってくれているのかは分からない。だが、なんとなくジローは1年後の誕生日に再会できるのではないかと思う。そして予想通り、いつも誕生日を一人で祝うレストランに彼女は現れた。この前に彼女がまるで「ターミネーター」のように現代に現れるシーンが描かれるので、観客には彼女が未来から来たことは分かっている。レストランでは男(田口浩正)が突然、銃を乱射する。危ういところで彼女に助けられたジローは部屋に帰り、彼女は未来の自分が送ってきたロボットであることを知らされる(彼女は「ロボットと言わないで、サイボーグと言って」と言う)。未来のジローはレストランで撃たれ、重傷を負ってしまうのだ。それを防ぐために未来のジローは彼女を送ってきたのだった。火事での子供の焼死を防ぎ、車にはねられそうになった子供を助け、凶器を持って学校に乱入した男を捕まえる。彼女はスーパーマン的な活躍で次々に悲惨な事件を防いでいく。どれも未来のジローが心を痛めた事件だった。ジローはロボットであると分かっていても、彼女に次第に惹かれていく。

大地震で東京が壊滅するクライマックスのVFXはなかなかの出来。普通の男を演じる小出恵介もいいし、まばたきを抑えてロボットらしさを出した綾瀬はるかもいい。問題はやっぱり終盤の長すぎる説明で、ここは物語の中に少しずつ説明を入れていき、最後に残った一つの謎を明らかにするぐらいの構成の方が良かっただろう。その意味で脚本はつじつまを合わせただけで決してうまくはない。ここを見ていて「いま、会いにゆきます」を思い出したが、物語を別の視点で語り直すと言えるほどのものではなく、説明に終わった印象が拭いきれないのである。好感を持てるのはジェヨン監督のハッピーエンドへの強い希求。たとえ、ご都合主義と言われようが、こういう幸福なラストは見ていて気持ちが良いものだ。

2008/05/25(日)「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」

あさま山荘事件の時に僕は12歳。テレビをつければ、延々とこの中継をやっていたから見ているが、この後に明らかになった山岳ベース事件については当時はあまり知らなかった。ただ、総括が流行語になったのは覚えている。

あさま山荘事件の時に僕は12歳。テレビをつければ、延々とこの中継をやっていたから見ているが、この後に明らかになった山岳ベース事件については当時はあまり知らなかった。ただ、総括が流行語になったのは覚えている。

映画は3つのパートに分かれている。1960年の安保闘争から連合赤軍が生まれるまでをニュース映像を中心に描いた部分を第1部とすると、第2部は12人の同志が総括や処刑で殺害された山岳ベース事件、第3部があさま山荘事件である。もちろん映画の焦点は第2部にあり、ここが最も見応えがある。映画としてはあさま山荘の部分をもっとコンパクトにした方が良かったかもしれない。若松孝二監督が所有する別荘を破壊しながら撮ったそうだが、予算に限りがあったようで山荘内部の描写に終始する。時折、インサートされる浅間山の遠景だけではなく、当時のニュース映像を使うと、効果的だったのではないか。ここが予想以上に長いので山岳ベース事件の陰惨な衝撃がやや薄れる結果になっている。もっとも、この部分、警察視点に終始して山荘内部をまったく描かなかった「突入せよ! あさま山荘事件」へのアンチテーゼでもあるのだろう。

山岳ベース事件はリーダーの器ではなかった卑小な男女がリーダーになってしまったために起きた事件だろう。森恒夫も永田洋子も共産主義と武力闘争に忠実であるように見えて実は自分勝手なだけである。赤軍派と革命左派の幹部が次々に逮捕されて組織が弱体化していたために生まれた連合赤軍はこういうバカな人間たちがリーダーにならざるを得なかったのが悲劇の始まりだ。

映画はなぜ次々に若者が殺されなければならなかったのかを詳細に描く。自己批判と総括自体は以前から行われていたそうだが、そのうちに総括を助けるとする総括援助が行われるようになり、気絶するまで殴る暴力が肯定されていく。反対すれば、自分に総括の順番が回ってくるという絶望的な状況。それは死を意味する。森と永田の唾棄すべき人格がこれをもたらしたのは間違いない。痛ましいのは自分で自分の顔を殴らされる遠山美枝子(坂井真紀)で、遠山は生き残りたいために必死に殴り続けるが、永田洋子(並木愛枝)から腫れ上がった顔を鏡で見せられ、悲痛な叫びを上げることになる。監督によれば、あの醜い顔は永田洋子の醜さのメタファーでもあるという。永田洋子役の並木愛枝が人をにらみつける場面は怖い。爬虫類のように冷たい視線だ。

革命の実現のために人を殺し、指導力を維持するために人を殺し、疑心暗鬼が募ってさらに人を殺す。狭いグループの崩壊はいつもこのように進むのだろう。革命のために同志を殺すというのはポル・ポト政権下のカンボジアを思い出してしまうが、それよりも強い権力を持った人間が横暴を振るって惨殺を続けた北九州の監禁殺人(7人が殺された)の方がこの状況には近いかもしれない。

日本の左翼運動はこの事件によって壊滅したと言っていい。若松孝二は「鬼畜大宴会」や「突入せよ!あさま山荘事件」「光の雨」など事件を部分的に捉えた一連の映画に我慢できず、この映画を撮ったという。安保闘争、なにそれ、という若い観客には格好のテキストになるだろう。それだけでもこの映画には十分な価値がある。歴史に残るのは常に勝者視点の出来事であり、当事者に近かった若松孝二が事件全体を総括することの意義は大きい。しかも、山岳ベース事件に関しては徹底して批判の立場を貫いている。残念ながら、劇場に来ていた観客は年配者が多かった。今の若い世代には連合赤軍事件なんて通用しないのかもしれない。来ている年配者にしてもノスタルジックな気分が皆無とは言えないだろう。

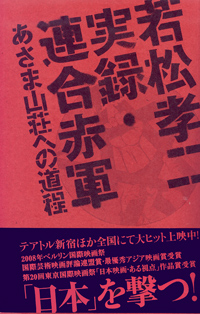

劇場でパンフレット「若松孝二 実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」を買ったら、パンフではなく、本だった。B5判より大きく、A4判より少し小さい。A4変形判といったところか。シナリオ付きで217 ページ。これ、amazonでも販売していて買おうかどうか迷っていた。amazonには「公式ガイドブック」と書いてある。パンフレット代わりに売っているらしい。この本に収録されたロフトプラスワンでの座談会はめっぽう面白い。元共産主義者同盟赤軍派議長の塩見孝也と連合赤軍の植垣博弘が未だに対立しているのである。60年代から70年代初めまでは政治の季節だったのだなという思いを強くする。あの時代に比べれば、今の日本は社会全体がノンポリになってしまった。変革の兆しがあるとすれば、プレカリアートだろうが、思想的な根拠がないと、社会運動には発展しにくいのではないかと思う。