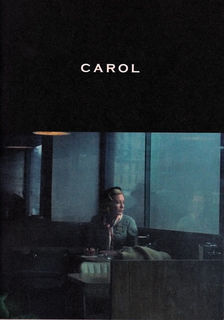

2016/05/06(金)「キャロル」

パトリシア・ハイスミスの原作を読んでから見たので、ダイジェスト感がそれなりにあったが、脚本が物語のセリフの多くを作り直していることに感心した。原作のプロットを追いながら、セリフの9割ぐらいはオリジナルではないか。主人公テレーズ(ルーニー・マーラ)が目指している仕事も違い、原作では舞台美術家だが、映画では写真家だ。このほか、原作にはないエピソードや描写を織り交ぜていながら、映画は原作通りという印象を与える。フィリス・ナジーの脚本は本筋を誤っていない。

結論から言うと、同じトッド・ヘインズ監督で同じく50年代を描き、同性愛がモチーフの一つにあった「エデンより彼方に」(2002年、ジュリアン・ムーアがアカデミー主演女優賞を受賞した)ほどの充実度はない。しかし50年代を再現した美術とファッション(衣装デザインは「エデン…」と同じサンディ・パウエル)、主演2人の的確な演技によって見応えのある映画になっている。

原作はハイスミスがデビュー作「見知らぬ乗客」の次、1952年に出版した第2作。同性愛を扱ったためにクレア・モーデン名義で出版されたが、1年後に出たペーパーバック版は100万部のベストセラーとなったそうだ。デビュー2作目とは思えないほどうまい小説で、描写の隅々や登場人物の造型、ハイスミスらしいサスペンスでぐいぐい読ませる。何より女性同士の恋愛を普通のラブストーリーとして描いたのが当時としては画期的だったのだろう。ハイスミスの名前で出版するにはそれから40年ほどかかった。

映画は原作よりもLGBTへの偏見の問題を前面に出している。テレーズはマンハッタンの高級百貨店フランケンバーグのおもちゃ売り場でアルバイトをしている。クリスマス間近のある日、毛皮のコートを優雅にまとった美しい女性(ケイト・ブランシェット)がやってくる。その女性、キャロル・エアードは4歳の娘リンディへのプレゼントを買いに来た。この出会いの場面はハイスミスが原作を書くきっかけになった実体験に基づいており、テレーズがキャロルの美しさに目を留め、そして視線が合う描写が印象的だ。この描写はラストシーンにつながっている。テレーズはキャロルが売り場に忘れた手袋をクリスマスカードとともに郵送する。数日後、キャロルが電話をかけてきて、テレーズを昼食に誘う。そこから2人の交流が始まる。キャロルは郊外の屋敷に住んでいるが、夫のハージ(カイル・チャンドラー)とはリンディの親権を巡って離婚協議を進めていた。

離婚理由の一つはキャロルの同性愛にあり、キャロルは幼なじみのアビー(サラ・ポールソン)と過去にそういう関係にあったことが示唆される。社会全体が同性愛を異常なものとしてとらえていた保守的な時代、離婚調停でも道徳的規範が持ち出され、親権の行方はキャロルに不利な状況にある。キャロルはテレーズを誘って、西部への旅行に出かける。

キャロルとハージの言い争いや離婚協議での口論は原作にはない。いや、同じ場面はあるが、映画の方がどちらの場面も激しく、LGBTの問題を浮き彫りにしている。それが60年以上前の原作を映画化する意味でもあるのだろう。1950年代より随分ましとはいえ、偏見はなくなっていないのだ。ゲイを公言しているヘインズと恐らく同性愛者のフィリス・ナジーはここに自身の主張を込めたのだろう。

ルーニー・マーラは相変わらず良い。マーラから美貌のひとかけらか、ふたかけらを取りのぞき、憂いの表情を葬り去ると、オードリー・ヘップバーンになる感じだ。「なんてきれいなの」とキャロルが感嘆するシーンがあるけれども、その通りだった。

旅行の途中、ウォータールーを訪れたキャロルが「ひどい名前ね」と言う場面がある。原作によると、ウォータールーには「挫折、失敗の意味がある」のだそうだ。