2025/03/16(日)「Flow」ほか(3月第2週のレビュー)

国内評価の低さはテレビ画面で見てることも影響してるんですかね。深作監督の実質的な遺作で、デビュー間もない柴咲コウと栗山千明が鮮烈な印象を残した作品でもあるので、劇場で見る価値は大いにあると思います。

「Flow」

世界が大洪水に襲われ、あらゆるものが水没しそうになる中、森の中の家に住んでいた一匹の黒猫が流れて来たボートに乗る。ボートには既にカピバラがおり、これに犬やキツネザル、翼を折られたヘビクイワシなど他の動物が次々に乗り込んでくる。

このシチュエーションは容易に「ノアの方舟」を連想させますが、あんなにスケールの大きな話ではありません。狭いボートの中で起こる動物たちのいざこざは人間の争いのようでもあります。比喩的な描写のある終盤が少し分かりにくくなっていますが、それも含めて芸術性の高さが評価されているのでしょう。

大洪水がなぜ起きたのか原因は分かりません。人間が1人も出てこないことを考えると、温暖化の果ての(人間にとっては)終末世界の物語なのかもしれません。

IMDb7.9、メタスコア87点、ロッテントマト97%。

ジルバロディス監督が3年半をかけて1人で作った第1作「Away」(2019年)を配信で見ました。パラシュートで島に降下した青年がオートバイで荒野をさすらい、その後を謎の黒い巨人がついてくるという物語。登場人物は1人だけなので「Flow」同様にセリフはなく、相棒の小鳥や動物たちが描かれています。「Flow」よりプリミティブなCGですが、これも静謐さとファンタスティックな展開が良いです。黒い巨人は死のメタファーなんじゃないでしょうかね。U-NEXTやamazonプライムビデオなどで配信しています。

IMDb6.6、メタスコア78点、ロッテントマト100%。

「Flow」は昨年の東京国際映画祭で上映されました。同映画祭では一昨年、「ロボット・ドリームズ」を上映していて、アニメーション企画はチェックしておいた方がいいなと思います。ついでに書いておくと、今年の東京国際映画祭は10月27日から11月5日まで開催されることが先日発表されました。

▼観客10人ぐらい(公開初日の午前)1時間25分。

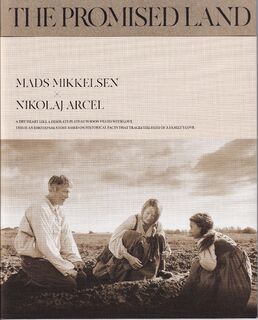

「愛を耕すひと」

18世紀のデンマークが舞台。退役軍人のルドヴィ・ケーレン大尉(マッツ・ミケルセン)は、貴族の称号を懸け、ユトランド半島の不毛な荒野(ヒース)の開拓に名乗りを上げる。地域の有力者フレデリック・デ・シンケル(シモン・ベンネビヤーグ)は勢力の衰退を恐れ、あらゆる手段でケーレンを追い払おうとする。自然の脅威とデ・シンケルからの非道な仕打ちに抗いながら、デ・シンケルのもとから逃げ出した使用人の女性アン・バーバラ(アマンダ・コリン)や家族に見捨てられたタタール人の少女アンマイ・ムス(メリナ・ハグバーグ)との出会いにより、ケーレンの頑なに閉ざした心に変化が芽生えてゆく。

絵に描いたような卑劣な地主が出てくるので、原作は史実に大幅にフィクションを入れた小説なのでしょう。「愛と宿命の泉」二部作(1986年、クロード・ベリ監督)を彷彿させる農業映画であり、「嵐が丘」のような文芸映画の雰囲気もあります。マッツ・ミケルセンはいつもながらの重厚な演技で映画に風格を与えています。

監督はミケルセンと組んだ「ロイヤル・アフェア 愛と欲望の泉」(2012年)のほか、デンマークの作家ユッシ・エーズラ・オールスンの原作を映画化した「特捜部Q」シリーズで脚本を担当しているニコライ・アーセル。

IMDb7.7、メタスコア77点、ロッテントマト97%。

▼観客20人ぐらい(公開2日目の午後)2時間7分。

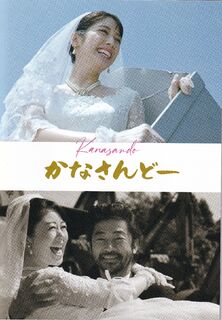

「かなさんどー」

赤嶺美花(松田るか)は母・町子(堀内敬子)が病気で亡くなる前、毎晩のように飲み歩き、母が最期のときにかけた電話にも出なかった父・悟(浅野忠信)のことを許すことができずにいた。悟の命が危ないと知らせを受けた美花は東京から実家のある沖縄県伊江島に帰る。町子が亡くって7年たっていて、父は認知症が進行していた。両親と過ごした時間を思い出す中、美花は母が残していた日記を見つける。母の本当の想い、父と母の愛おしい秘密を知る。

短編では入院している父親に見せるため主人公が2階にある病室の外で重機に吊り下げられて「かなさんどー」を歌いますが、長編では伊江島のテッポウユリが咲き誇る中で歌います。これは歌を活かすための適切な改変で、松田るかの歌声は澄んでいて聞き惚れます。

沖縄出身ではない浅野忠信、堀内敬子のしゃべり方にも違和感はありません。「過去に戻れたとしても、私はもう一度お父さんと結婚する」と夫への深い愛を語る母親を堀内敬子は親しみやすく演じています。パンフレットで製作総指揮の福田淳は「特殊な沖縄のファミリーの話に思えますが、実は非常に個人的だからグローバルに響くんじゃないか」と語っています。その通りで、家族の話が世界共通なのは他の映画でもよく感じることではあります。

「演じる女 A Woman Who Acts」はYouTubeで公開されています。

▼観客9人(公開5日目の午後)1時間26分。

「プレゼンス 存在」

スティーブン・ソダーバーグ監督が幽霊の視点で描くホラー。といっても少しも怖くありません。この幽霊、悪い奴ではないからです。崩壊寸前の4人家族が大きな屋敷に引っ越してくる。10代の少女クロエ(カリーナ・リャン)は家の中に何かが存在しているように感じていた。

幽霊はポルターガイスト現象は起こせますが、人間に直接危害を加えられない設定がポイント。悪くない展開なんですが、クライマックスにもう少し意外な展開が欲しかったところです。母親役をルーシー・リュウが演じています。脚本はデヴィッド・コープ。

IMDb6.2、メタスコア77点、ロッテントマト88%。

▼観客8人(公開6日目の午後)1時間24分。

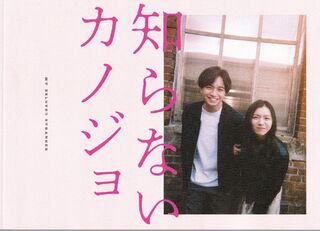

「知らないカノジョ」

小説家志望の神林リク(中島健人)はミュージシャンを目指す前園ミナミ(milet)と大学で出会う。二人はお互いに一目惚れして結婚。リクはベストセラー作家となるが、ミナミは志半ばで夢を諦めていた。結婚して8年、ちょっとしたことでミナミとケンカした翌朝、リクが目覚めると、ミナミは大スターでリクは小説家ではなく編集者になっていた。二人は出会ってもいなかった。リクはなぜか別の世界に来てしまったらしい。困惑するリクは元の世界を取り戻そうとミナミに近づくが、彼女には愛する人がいた。

身近な人を失って初めてその存在の大きさ、大切さが分かるというシチュエーション。リクはこの世界でもなんとかミナミの愛を得ようと力を尽くし、ミナミはゆっくりと、リクの方を向いていくことになります。それに協力する先輩の桐谷健太、ミナミの祖母役風吹ジュンも良いです。

miletは早稲田大文学部の演劇映像コース卒だそうですが、そのためもあるのか、中島健人と三木孝浩監督とのYouTube動画を見ると、映画を相当見ているのが分かります。ラブストーリーで好きなのが「ポンヌフの恋人」(1991年、レオス・カラックス監督)というのが玄人好みで良く、「知らないカノジョ」と「ノッティングヒルの恋人」(1999年、ロジャー・ミッチェル監督)、「アリー スター誕生」(2018年、ブラッドリー・クーパー監督)との類似性の指摘もなるほどと思いました。映画には「機会があればまた出たい」そうなので早めの第2作を期待したいです。

主題歌の「I still」には「愛してる」の意味も込めてるんだとか。

このMVのコメント欄に「映画で初めてmiletを知った」というコメントがいくつもあるのが意外でした。miletはそれぐらいの知名度でしたか。

▼観客17人(公開11日目の午後)2時間1分。