2025/06/01(日)『か「」く「」し「」ご「」と「』ほか(5月第5週のレビュー)

それならこの価格も仕方ないか、と簡単には納得できないんですけどね。売れないから価格を上げないと赤字になるのでしょうが、こうなるともう「買えない」レベルで、文庫になるまで待つ人もいるでしょう。ただし、文庫も昨今は軽く1000円を超えるのが当たり前になっていて、昨年出版された同じくキングの「死者は嘘をつかない」は1,650円でした。「フェアリー・テイル」の場合、上下で4,000円以上になるんじゃないでしょうかね。

『か「」く「」し「」ご「」と「』

物語は大塚京(奥平大兼)の視点で始まり、京が思いを寄せるミッキーこと三木直子(出口夏希)、ミッキーの友人のパラこと黒田文(菊池日菜子)、幼なじみのヅカこと高崎博文(佐野晶哉)、ふとしたことで不登校になったエルこと宮里望愛(早瀬憩)へと視点を変えて描いていきます。

タイトルに「」が含まれるのは連作短編である原作の各章のタイトルが「か、く。し!ご?と」「か/く\し=ご*と」「か1く2し3ご4と」などとなっているのを総称するためでしょう。これは5人のそれぞれの能力を表していて、京は他人の頭の上に「?」や「!」が見える力、ミッキーは胸の前のプラスとマイナスの棒が上下に振れるのが見える力を持っています(気分の上下を表します)。そんな力がなくても、たいていの人は相手の微表情(マイクロエクスプレッション)で本心が分かってしまうもので、だから5人の能力は微表情を明確に視覚化するものと言えるでしょう。

時間的に一番長いのはパラのパート。人の鼓動の速さが数字で見えるパラは普段からミッキーを守るためにある行動を取っていて、それを菊池日菜子が感受性豊かに演じています。こうした演技ができるのなら、8月に公開が控える主演作「長崎 閃光の影で」(松本准平監督)も期待できそうです。

中川監督は映画化を引き受けた理由として「心=本性という考え方」への疑問を挙げています。「心で感じ、理性で判断して行動するのが人間だ。(中略)『何をして、何をしなかったか』という行動の結果にこそ、その人の本性が表れるのではないか」(キネマ旬報2025年6月号)。原作の登場人物は能力を隠し、自分の心の内に悩んでいますが、その姿を描くことで同じように悩む少年少女たちの不安を少しだけ軽くするのではないか、と思ったのだそうです。軽くするかどうかはともかく、若い世代の共感を得ることはできるのではないでしょうか。

出口夏希は昨年の「赤羽骨子のボディガード」(石川淳一監督)でも良かったんですが、この映画で演じた自由奔放で明るいミッキーのキャラは素の本人に近いそうです。パンフレットのインタビューで「今まで演じた役の中でも自分とすごく似ていて、撮影期間中も日常を過ごしているような気分でした」と話しています。永瀬廉とダブル主演したNetflixの「余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。」(三木孝洋監督)は難病ものノーサンキューなのでこれまで見ていませんでした。出口夏希の過去作を追っかけたくて見たら、三木監督だけに水準を十分にクリアした仕上がりでした。好感度120%の出口夏希は既に一定の人気がありますが、地上波のドラマに主役・準主役級で出演すれば、河合優実のようにブレイクするのは必至でしょうね。

▼観客20人ぐらい(公開初日の午前)1時間55分。

「新世紀ロマンティクス」

物語は別であっても、黄色いシャツに白いズボン、リュックを前がけにした「長江哀歌」のチャオ・タオの姿を見ると、「帰れない二人」に続いて「またか」と思わざるを得ず、字幕を利用したサイレント映画のような手法もオリジナルとは別のセリフにするための手段としか思えません。

こと映画に限って言えば、リサイクル品より新品が好ましいです。もっとも初めてジャ・ジャンクー作品を見る人に、この感想は通じないので、そういう人の感想を聞いてみたいものです。

IMDb6.6、メタスコア88点、ロッテントマト98%。

▼観客7人(公開初日の午後)1時間51分。

「けものがいる」

原作にクレジットされているのは「ねじの回転」で有名なヘンリー・ジェイムズの「密林の獣」。これは原案と言うべきで、脚本・監督のベルトラン・ボネロはこれをヒントにオリジナルの物語を作っています。ただ、年代さえ表示されないので物語が分かりにくく、もう少し観客フレンドリーな作りにした方が良かったと思います。

映画の最後にQRコードが表示され、エンドクレジットの表示を省略しています(QRコードのジャンプ先では8分余りのクレジットが流れます)。

IMDb6.5、メタスコア80点、ロッテントマト86%。

▼観客6人(公開2日目の午後)2時間26分。

「ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男」

ゲッベルスと妻の確執など私生活を長々と描く必要はなかったんじゃないでしょうかね。ゲッベルスを演じるロベルト・シュタットローバーにも魅力が乏しいです(魅力的に描くとまずいのでしょうが)。脚本・監督はヨアヒム・A・ラング。

IMDb6.7(アメリカでは限定公開)

▼観客3人(公開12日目の午後)2時間8分。

2025/05/25(日)「金子差入店」ほか(5月第4週のレビュー)

Wikipediaを見ると、確かにあの原恵一監督でした。監督作品が「かがみの孤城」(2022年)以来ありませんが、次作の予定はないんでしょうか?

このアニメ、京極夏彦の百鬼夜行シリーズのスピンオフで、中禅寺秋彦が古本屋「京極堂」の主人となる前の物語。中禅寺は高校の先生をしていて生徒などが持ち込んだ不可思議な謎を解いていきます。今季のアニメはほかに「謎解きはディナーのあとで」(東川篤哉原作、フジテレビ系)、「小市民シリーズ」(米澤穂信原作、テレ朝系)と有名なミステリー作家の作品が2本あります。

この3本の中では「謎解きはディナーのあとで」が楽しいです。絵はイマイチなんですが、「お嬢さま、お嬢さまの目は節穴でございますか」「お嬢さまはアホでございますか」と新人刑事の宝生麗子(花澤香菜)に暴言を吐く慇懃無礼な執事の影山(梶裕貴)がおかしくて良いです。

「金子差入店」

刑務所や拘置所などに収容された受刑者・被告人などへの差し入れ品を販売する差入店を舞台にした物語。原作があるのかと思ったら、オリジナル脚本の作品でした。残念ながら、エピソードにリアリティーを欠く描写が散見され、脚本の不備が目に付きました。金子真司(丸山隆平)は妻・美和子(真木よう子)とともに、伯父(寺尾聰)から引き継いだ差入店を営んでいる。金子自身も過去に暴行事件で刑務所に4年服役。出所後、仕事が見つからず、伯父の店を手伝うことになった。ある日、小学生の息子・和真(三浦綺羅)の幼なじみの女の子が殺害される。金子はその犯人(北村匠海)の母親(根岸季衣)から差し入れ代行を依頼された。差入店として犯人と向き合いながらも、疑問と怒りが募るなか、金子は毎日のように拘置所を訪れる女子高生(川口真奈)と出会う。彼女はなぜか自分の母親を殺した男(岸谷五朗)との面会を求めていた。

刑務官が「おい、差入屋」と横柄に高慢にあからさまに当然のように見下して呼び捨てにする場面が2回ありますが、刑務官たちが実際にこんな無礼な態度なのか疑問です。ここだけでなく、差入店への嫌がらせ(意図が分からない。犯人も分からない)とか、差入店の親のせいで子どもが小学校でいじめに遭う(ノートに「殺人犯」と落書きされるのはどう考えても勘違いで筋違い。「殺人犯の味方」ならまだ分かる)など脚本の詰めの甘さを感じる場面があります。

北村匠海は朝ドラ「あんぱん」とは正反対のサイコな犯人を気味悪く好演してますが、このサイコ犯がなぜ主人公の前科を知ったのかは謎。もう一つの殺人事件が絡むエピソードは目新しくない真相が描かれ、岸谷五朗の熱演が空回り気味でした。一番気になったのはこの真相の後で、世間にばれなければ黙っていたままでいいという解決にはモヤモヤが残ります。東野圭吾が過去に同じようなシチュエーションのミステリーを書いていますが、さすがにこんなアホな解決にはしていませんでした。

男好きでダメな母親(名取裕子)のエピソードも序盤でほったらかし。各エピソードがバラバラで1本の物語にまとまっていかないのがもどかしく、主人公のキャラクターにも共感が持てませんでした。こうした脚本の不備はプロデューサーが指摘するか、ベテラン脚本家の助力を得た方が良かったと思います。

古川豪監督は「東京リベンジャーズ」(2020年)などの助監督を経てこれが監督第1作。他の映画の撮影中、拘置所近くの差入店を見て興味を持ち、この物語を作っていったそうです。話に説得力を欠くのは基本的に取材不足が原因なのではないかと思います。

差入店を舞台にしたテレビドラマをずっと以前に見た記憶があり、たぶんTBSだったと思いますが、タイトルと詳しい内容を憶えていません。検索すると、「差し入れ屋さん物語 拘置所とシャバを結ぶ悲喜こもごもの交差点」(1989年、TBS系)という作品がありましたが、もっと以前に見たような気がするんですよねえ。

▼観客10人ぐらい(公開6日目の午前)2時間5分。

「岸辺露伴は動かない 懺悔室」

人の記憶を本にして読むことができる能力ヘブンズドアーを持つ漫画家・岸辺露伴(高橋一生)はヴェネツィアの教会で間違って告解室に入り、仮面を被った男の恐ろしい懺悔を聞く。男は25年前に誤って浮浪者の男を死なせ、「幸せの絶頂の時に“絶望”を味わう」呪いを浮浪者からかけられた。次々に訪れる幸運から必死に逃れようとして生きてきた男は無邪気に遊ぶ娘を見て「心からの幸せ」を感じてしまう。その瞬間、死んだはずの浮浪者が現れ、ある試練を与えられる。

この試練に失敗して男は殺されてしまうんですが、なら告白しているのは誰なのか、といったところが、原作が描いた物語。映画はここから告白した男の成長した娘(玉城ティナ)の結婚が絡み、懺悔を聞いた露伴にも「幸福になる呪い」が伝染する展開を用意しています。その解決が少しも解決になっていないのが困ったところ。

まあそれでもこのシリーズ、僕は好きです。相変わらず天真爛漫で愛すべき能天気さを持つ泉京香(飯豊まりえ)の存在はシリーズの財産だなと思います。脚本は小林靖子、監督は渡辺一貴で両者ともテレビシリーズと前作「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」(2023年)を担当しています。

▼観客多数(公開初日の午前)1時間50分。

「父と僕の終わらない歌」

レコードデビューを夢見ながらも、息子の雄太(松坂桃李)のために諦めた間宮哲太(寺尾聰)は横須賀で楽器店を営みながら時折、地元のステージで歌声を披露していた。哲太はユーモアたっぷりで町の人気者だが、アルツハイマー型認知症と診断される。全てを忘れゆく父を繋ぎ止めたのは彼を信じて支え続けた優しい妻(松坂慶子)と雄太、強い絆で結ばれた仲間たちだった。父が歌う動画を雄太がネットにアップしたことで、レコード会社からCDデビューの話が来る。

認知症の深刻な面とその緩和策として趣味である歌を用いるのが納得の展開。寺尾聰が実にぴったりの役柄で歌声を披露し、地元商店街の三宅裕司、石倉三郎、佐藤栞里らも好演しています。

▼観客20人ぐらい(公開2日目の午前)1時間33分。

「光る川」

過去の伝説はユウチャ(有山実俊)が見る紙芝居の物語として描かれます。里の娘・お葉(華村あすか)と山の民である木地屋の青年・朔(葵揚)の悲恋。木地屋は「木彫りなどの材料の木から盆や椀など木地のままの器類を作る職人」で山を渡り歩いているため、里の民との交流は禁止されています。朔はお葉との恋を叶えるためには「技術を捨てるため腕を切り落とせ」と木地屋の長(渡辺哲)から言われます。恋が叶わなかったお葉は山奥の淵に身を投げてしまう、というのが伝説。台風が近づく中、ユウチャは山奥に行き、この伝説の世界に入ってしまいます。

金子監督は「長良川スタンドバイミーの会」から映画化の話を持ちかけられ、長良川の河口から源流、支流域まで巡り、土地に伝わる民話などを調べて回ったそうです。その過程でインスパイアされて木地屋と里の娘の悲恋を創作したとのこと。というわけで映画は原作とは大きく違うそうですが、土地に触れなければ生まれなかった物語なのでしょう。これは金子監督の第3作。既に取りかかっているという第4作にも期待を抱かせる出来でした。

▼観客7人(公開7日目の午後)1時間48分。

「REVENGE リベンジ」

「サブスタンス」のコラリー・ファルジャ監督のデビュー作。2017年のフランス映画で2018年に日本公開されました(東京では現在2館で再公開中)。U-NEXTで見ました。レイプされ、崖から突き落とされた女の復讐劇と聞くと、だいたい想像できますが、その斜め上を行く展開です。女は落ちただけでなく、崖下でもの凄いことになってます。普通なら死んでしまう状況ですが、さすが「サブスタンス」の監督作品、そんなことでは死なず、そこから男3人への復讐に向かいます。焼いたナイフで傷口を消毒したり、足の裏に食い込んだガラスを抜いたり、目にナイフを突き立てたり、ずーっと痛い描写が続きます。超アップの描写もあり、「サブスタンス」の表現は元々、この監督の個性だということが分かります。こうした表現が好きなんでしょうね。

主演のマチルダ・ルッツは「ザ・リング リバース」(2017年、F・ハビエル・グティエレス監督)、「キャメラを止めるな!」(2022年、ミシェル・アザナヴィシウス監督)などに出演。

IMDb6.4、メタスコア81点、ロッテントマト92%。プロの方が高く評価してます。

2025/05/18(日)「サブスタンス」ほか(5月第3週のレビュー)

「サブスタンス」

ただし、こうした男性監督の諸作と違って、やはり根底にはルッキズムへの痛烈な批判があり、墓穴を掘り続けるヒロインの暴走は男性の価値観に染まった女性の悲劇にほかなりません。

主人公のエリザベス(デミ・ムーア)が使うのは若返りの薬ではなく、若い分身を作る薬。エリザベスの背中を割って出てきたのは見事な美貌とスタイルを持つ若い女性スー(マーガレット・クアリー)でした。エリザベスがスーの体でいられるのは1週間だけ。その後の1週間は元の体で過ごさなければなりません。初めは1週間交代がうまくいきましたが、エリザベスに代わってテレビのエアロビ番組で人気者になったスーには1週間では足りなくなり、少しオーバーしてしまいます。それがエリザベスの体に深刻な老化をもたらすことになります。

パンフレットでコラリー・ファルジャ監督は「女性のからだをテーマにした映画です」と言っています。「私たち女性は、完璧で、セクシーで、笑みをたたえ、スリムで、若く、美しくなければ、世間の人々に認められないと思わされてきました」。そして「本作では『これを吹っ飛ばす時が来た』と宣言しています」。いや、それは分かるんですけど、その表現がかなり過激で極端で、だから結果的にこれは女性よりも男性がその内容に快哉を叫ぶ映画になっています。これを見て「ルッキズムは間違い、改めなきゃ」と思う男は少ないはず。

ヒロインの自滅ではなく、男性優位社会への強烈なしっぺ返しを物語に組み込んだ方が良かったと思います。映画評論家のデーナ・スティーブンズがニューズウィーク誌で「(長すぎる映画が終わって)やっと苦行から解放される思いがした」と評したのは表現にうんざりしたからです。

カンヌ映画祭脚本賞。アカデミー賞ではメイクアップ&ヘアスタイリング賞を受賞しました。すべてをさらけ出して熱演するデミ・ムーアが主演女優賞を取れなかったのはやはり描写のどぎつさが影響したのだろうと思います。

IMDb7.2、メタスコア78点、ロッテントマト89%。

▼観客7人(公開初日の午前)2時間22分。

「ミッション:インポッシブル ファイナル・レコニング」

AIエンティティーが世界中のネットワークを乗っ取り、核戦争の危機が迫る。イーサン・ハント(トム・クルーズ)は沈んだロシアの潜水艦からAIのソースコードを入手、それにルーサー(ヴィング・レイムス)が作った毒薬コードを加えてAIを殲滅しようとする。

前作はバイクの大ジャンプをはじめ大がかりなアクションのてんこ盛りでしたが、今回は深海に沈んだ潜水艦の中と、セスナ2機による空中アクションの2つが見せ場になってます。特にセスナのアクションはこれまで見たことがないタイプのもので、ここだけでも一見の価値はあるでしょう。潜水艦内のシーンは冒険小説ではお馴染みの死地で苦闘する主人公を描いています。相棒のベンジーを演じるサイモン・ペッグらハントの仲間たちと、米国大統領のアンジェラ・バセットらも好演していて、シリーズの掉尾を飾る作品として文句のない出来栄えだと思います。

シリーズ全体を振り返ると、4作目の「ゴースト・プロトコル」でクリストファー・マッカリーが脚本に参加したことが大きかったと思います。5作目「ローグ・ネイション」から4作連続で監督を務めたマッカリーはスパイアクションと冒険小説への造詣の深さを感じさせ、これに秀逸なアクションのセンスとアイデアが加わってシリーズのリブートを成功させました。クルーズとのコンビが続くかどうかは分かりませんが、優れたアクション映画の担い手として今後も期待したいです。

IMDb7.8、メタスコア69点、ロッテントマト81%(IMDbの採点を追加しました)。

▼観客多数(先行公開初日の午前)2時間49分。

「パディントン 消えた黄金郷の秘密」

言葉を話すクマのパディントンを主人公にした児童小説の実写映画化第3弾。ペルーの老グマホームで暮らすルーシーおばさんの様子がおかしいと、ホームの院長から手紙が来て、パディントンはブラウン一家とともにペルーに向かう。ペルーに着くと、ルーシーおばさんは眼鏡と腕輪を残して失踪してしまっていた。パディントンたちはルーシーおばさんを探してジャングルに入る。ファミリームービーとして悪くはありませんが、監督が2作目までのポール・キングからドゥーガル・ウィルソンに代わったためか、出来は2作目までより随分落ちます。ブラウン家のお母さん役もサリー・ホーキンスからエミリー・モーティマーに代わりました。院長役はオリビア・コールマン、パディントンたちが乗る船の船長役でアントニア・バンデラス。名優2人がこういう映画に出るのに感心します。配給の木下グループが製作にも加わってました。

IMDb6.7、メタスコア65点、ロッテントマト93%。

▼観客7人(公開7日目の午後)1時間47分。

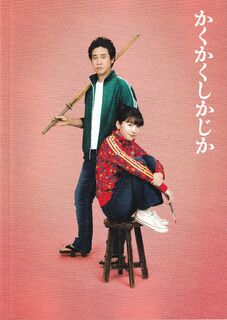

「かくかくしかじか」

原作者自身が脚本に加わっているのでこの部分は過不足のない描写ですが、原作の読者にはダイジェスト感が否めず、全体的にもう少しメリハリがあると良かったと思います。永野芽郁と大泉洋は好演しています。監督は永野芽郁主演の「地獄の花園」(2021年)も撮った関和亮。

物語の構成上仕方がありませんが、見上愛や畑芽育、鈴木仁、神尾楓珠ら主人公の周辺人物の描写が少なくなったのは残念。テレビドラマで10話ぐらいかけてじっくり描いても面白いんじゃないでしょうかね。

他の地区ではどうなのか分かりませんが、映画の舞台となった宮崎市の映画館では客の入りは良いようです。

▼観客多数(公開初日の午後)2時間6分。

「逃走」

1970年代の連続企業爆破事件に関与し、指名手配されて49年間逃亡を続けた東アジア半日武装戦線「さそり」部隊の桐島聡を描く「逃走」を見ながら思ったのは、足立正生監督の桐島に対する思いは肥後リーダーの江頭に対する思いと同じ意味合いのものだろうということです。49年間逃げ切った意味が世間には理解されなくても、かつての“同志”を讃える気持ち。パンフレット掲載の同戦線「大地の牙」の浴田由紀子、「さそり」宇賀神寿一、足立監督の鼎談にもその思いが根底にあります。

しかし、桐島の在り方は終戦後長くジャングルに潜んでいた横井庄一さんや小野田寛郎さんと同じようなものではないかと思えました。逃走=闘争とは思いませんし、逃げ続けるだけでは何もアピールできません。桐島聡どころか東アジア半日武装戦線さえ今の若い世代は知らないでしょう。49年間逃げ続けるよりは早く自首して刑期を終えて、もっと大衆にアピールする表現活動などやった方が良かったと思います。

偽名で逃走していた桐島聡は2024年1月25日に末期がんで入院していた病院で本名を名乗り、それからわずか4日後に亡くなりました。逃亡中の詳細は分かっていないでしょうから、この映画が描いたのはほとんどフィクションだと思います。パンフレットにジャーナリストの青木理が書いていますが、本来ならジャーナリストが周辺人物に綿密な取材をして逃亡中の桐島の様子を明らかにしてほしいところ。それが可能な媒体は出版不況のためもあって見当たらないようです。東アジア半日武装戦線を客観的に知ることができる書籍は未だに松下竜一の傑作ノンフィクション「狼煙を見よ」(1987年刊)しかありません。

いずれにしても、昭和は遠くなりにけり、と思わざるを得ません。だからこそ、昭和を知らない観客を考慮して当時の世相がよく分かるような大局的な描き方が必要だったと思います。大道寺将志やダッカ事件、超法規的措置など若い観客にとって、この映画は意味不明のことが多いでしょう。

同じく桐島聡を描いた「桐島です」(高橋伴明監督)は7月4日から全国順次公開予定です。

▼観客4人(公開12日目の午後)1時間54分。

2025/05/11(日)「104歳、哲代さんのひとり暮らし」ほか(5月第2週のレビュー)

「最終話の脚本、書き直して欲しいです」

テレビドラマの脚本家・倉田(仲野太賀)はファミレスで見知らぬ女から唐突に頼まれる。女は50年後の未来から来たという由比(福地桃子)。倉田が書いているドラマの主演女優の孫だという。由比によると、このドラマ、脚本の出来が悪かったため、最終話の視聴率が最低の0.3%だった。倉田は脚本が書けなくなり、プロデューサーは子会社のある宮崎に飛ばされた。それだけでなく、「Wikiによると」このドラマの後、民放の地上波からドラマはなくなった。主演女優は「視聴率最低女優、0.3%の女」と言われて引退。倉田と結婚することになる。つまり、由比は倉田の孫。さあどうする、という展開。

結末が個人的にはやや不満ですが、切なさを伴う時間テーマSFの佳作になってます。仲野太賀が当然のことながらうまく、福地桃子はいつものようにユニークでチャーミングで微笑ましくて良いです。もっと売れて良い女優だと思います。

全編をiPhoneだけで撮影した映画は過去にも例があります。有名なところでは「ANORA アノーラ」のショーン・ベイカー監督が「タンジェリン」(2015年)をiPhone 5Sで撮影しています。白石和彌監督の「麻雀放浪記2020」(2019年)はiPhone8 Plusで撮影されたそうです。是枝監督はインタビューで「iPhoneだけで劇場公開用の作品を撮れるという時代は、もうすぐそこまできていると思いました」と話していますが、10年前からあるんですぜ。

「104歳、哲代さんのひとり暮らし」

100歳を越えて広島県尾道市で一人暮らしをする石井哲代さんを描くドキュメンタリー。101歳から104歳までの哲代さんの暮らしを紹介しています。長生きの秘訣みたいなありふれたところにフォーカスしなかったのが良く、老後について、介護についてばかりでなく、生き方そのものについてのさまざまな示唆に富むドキュメンタリーだと思います。哲代さんは20歳で小学校の教員となり、26歳で同僚の良英さんと結婚。 56歳で退職後、民生委員として地域のために尽くしてきた。近所の人たちからは今も「先生」と呼ばれる。83歳で夫を見送り、ひとり暮らしになった。

101歳の哲代さんの足は弱って家の前の坂は後ろ向きにしか降りられませんが、耳は遠くなく、認知症も大丈夫のようです。ただ、少し忘れっぽいところはあるよう。子供はいませんが、近くに住む姪2人が折々に面倒をみてくれています。自宅の離れにある風呂には入れなくなったため、週2回、デイサービスでの入浴が楽しみです。

以前、認知症を研究する大学教授に「80歳以上の3人に1人は認知症、100歳以上は全員認知症」と聴きました。哲代さんは数少ない例外なのでしょう。しかし、101歳から104歳までの間に老いは着実に進行します。ガスコンロの火で服が燃えたため、姪がIHクッキングヒーターに変えます。普通、高齢になると、新しいものを使うことは困難になりますが、哲代さんは何とかお湯を沸かすぐらいは使えるようです。足の持病が悪化して入院することも。1人でできないことは多くなりますが、そこは支援を受けながら、1人でなんとか暮らしています。肩肘張らない自然体の生き方に学ぶところが多いです。

クライマックスは7歳年下で脳梗塞のため寝たきりで施設に入っている妹との対面シーン。哲代さんは透明の仕切り越しに「ももちゃん、ももちゃん」と呼びかけながら、昔の話をします。目を閉じて聴いている妹の目には涙がにじんでいました。

山本和宏監督は広島出身でさまざまなドキュメンタリーを撮ってきた人。中国新聞の連載記事で哲代さんを知って取材するようになり、一部はiPhone13 Proで撮ったそうです。ナレーションはリリー・フランキー。

▼観客15人ぐらい(公開2日目の午前)1時間34分。

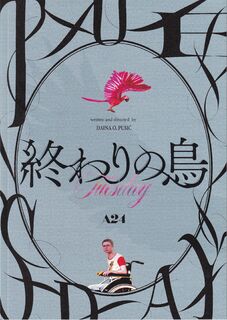

「終わりの鳥」

余命わずかな15歳のチューズデー(ローラ・ペティクルー)のもとに言葉を話す奇妙な鳥が来る。生きものの“終わり”を告げるデス(DEATH)という名の鳥だった。デスは体の大きさを自在に変えられ、死にそうな人間にとどめを刺す役割を担っている。チューズデーはデスの役割を知り、母親ゾラ(ジュリア・ルイス=ドレイファス)が帰宅するまで待つように頼む。家に戻ったゾラはチューズデーからデスを遠ざけるべく暴挙に出る。

母親は小さくなったデスを叩き潰し、燃やしますが、それでもデスが死なないため食べてしまいます。デスを食べた母親はどうなるのか、というところが面白く、どう決着を付けるのかと思ったら、そこは少し肩透かしでした。

監督はクロアチア出身でこれが長編デビューのダイナ・O・プスィッチ。前半を見て短編のアイデアだなと思いました。中盤以降にももう少し凝った展開が欲しく、このアイデアなら1時間半程度に収めたいところでした。母親役のジュリア・ルイス=ドレイファスは「サンダーボルツ*」でCIA長官を演じました。

IMDb6.3、メタスコア69点、ロッテントマト76%。

▼観客4人(公開6日目の午後)1時間50分。

「リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界」

リーが撮影するのは病院で包帯だらけになった兵士や、ドイツ兵の愛人で祖国を売った裏切り者として髪を切られるフランス人女性、大量のユダヤ人の死体がある列車、ダッハウの強制収容所の惨状などです。戦争の残虐度が次第に増していく撮影内容はショッキングで、僕は面白く見ましたが、アメリカでの評価はいま一歩。リーの功績に比較すると、構成も含めて平凡ということのようです。

リーの友人役でマリオン・コティヤール。ウィンスレットとコティヤールは同い年ですが、コティヤールの方が若く見えます。僕はウィンスレットの演技は好きですが、もう少し体を絞った方が良いとは思います。あまり外見を気にしない人なのかもしれません。

IMDb6.9、メタスコア62点、ロッテントマト67%。

▼観客6人(公開初日の午前)1時間56分。

「#真相をお話しします」

結城真一郎の同名小説を豊島圭介監督が映画化。原作は5編を収録した短編集で、週刊文春ミステリーベスト10で3位、「このミステリーがすごい!」で13位などにランクされました。映画は順番に「惨者面談」「ヤリモク」「三角奸計」の3編と全体をつなぐ物語として「#拡散希望」(短編部門の日本推理作家協会賞受賞)を映像化しています。「#拡散希望」に映画オリジナルで付け足した部分が長い割に面白さに欠け、まとめの役割としては弱いです。ここの登場人物が他の3編にコメント・介入してくるので、物語の緊張感が途切れるデメリットにもなっています。映画は「#真相をお話しします」という配信番組で視聴者が参加して、それぞれの事件の真相を語るという設定。4つの話を無理に関連付けず、単純にオムニバスにしても良かったんじゃないかと思いますが、それだと何かまずいことがあるんでしょうかね。脚本は「総理の夫」(2021年、河合勇人監督)、「矢野くんの普通の日々」(2024年、新城毅彦監督)などの杉原憲明。出演は大森元貴、菊池風磨、中条あやみ、岡山天音、福本莉子、綱啓永ら。

▼観客15人ぐらい(公開14日目の午後)1時間57分。

2025/04/20(日)「ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今」ほか(4月第3週のレビュー)

IMDbの評価は第1話8.8、第2話8.1、第3話9.1、第4話8.5(全体評価は8.2、ロッテントマトは99%)。容疑者の少年ジェイミー(オーウェン・クーパー)と女性精神科医ブリオニー(エリン・ドハーティ)の対話を緊張感たっぷりに描き、事件の真相と少年の実相が明らかになる第3話の評価が高いです。親の立場から見ると、加害者家族へのSNSおよび実生活での嫌がらせと家族の苦悩を描く第4話がたまらない展開で、日本と同じようなことがイギリスでもあるんだなとため息が出ます。子供の犯罪は親の責任ではないんですが、特に未成年の場合、世間は許してくれません。親自身も自分たちの育て方が悪かったのかと苦しむことになります。

監督は「ボイリング・ポイント 沸騰」(2021年)のフィリップ・バランティーニ。あの映画同様、このドラマも各話を1カット撮影で描いています。ただし、そうする必然性はありません。そうした手法ばかりが目立つドラマではなく、内容が勝っているのが良いです。

父親を演じたスティーブン・グレアムは「ボイリング・ポイント 沸騰」で主役のシェフを演じた俳優。グレアムはこのドラマを企画し、脚本も共同執筆しています。

「ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今」

シリーズ第4作。最愛の夫マーク・ダーシー(コリン・ファース)は4年前にスーダンでの人道支援活動中に死亡し、ブリジット(レネー・ゼルウィガー)は2人の子供と暮らしています。男との付き合いはもう終わりと思っていましたが、ある日、ハンサムな29歳のロクスター(レオ・ウッドール)と知り合い、付き合うことに。子供が通う小学校の教師ウォーラカー(キウェテル・イジョフォー)とも親しくなります。2001年の1作目のブリジットはレネー・ゼルウィガーと同じ32歳でした。それから24年後、ゼルウィガーは今年56歳。ブリジットの年齢は明らかではありませんが、アラフィフとのことなので50歳近いのでしょう(原作では51歳の設定)。それで小学生の子供2人の母親。年齢的にぎりぎりおかしくはないんですが、ゼルウィガーは祖母といっても通るぐらいに見えます。もう少し実年齢に近い設定にした方が良かったんじゃないかなと映画を見ながらずーっと思ってました。

アラフィフよりアラカンに近い女優が29歳の男との恋愛を演じるのは見ていて痛々しいです。いや、実際に50代の女性と20代の男性の恋愛や結婚はあるでしょう。でも、映画の中で男はブリジットを「35歳ぐらいかな」と言うんです。いくらなんでもそれは無理があります。後半には「タイムマシンがあれば…」なんてセリフまで吐く始末。

ヘレン・フィールディングの原作「Bridget Jones: Mad About the Boy」(例によって、邦訳は……以下略)は2013年出版。その頃のゼルウィガーなら小学生の母親として不自然ではなかったでしょう。映画化が遅かったのが悔やまれます。

原作は夫のマークを死なせたことに賛否があったそうです。マークが生きていたら、こういうストーリーにはできません。作者はマークとダニエル(ヒュー・グラント)の間で揺れ動いたブリジットの若い頃と同じようなことを描くために、邪魔なダンナを消しちゃったのでしょう。ハッピーエンドのその先が必ずしもハッピーとは限りませんが、こういう安易な形での続編には感心できません。その程度の原作なのだろうと思います。

IMDb6.7、メタスコア72点、ロッテントマト89%。

▼観客8人(公開6日目の午後)2時間5分。

「ブラックバード、ブラックベリー、私は私。」

48歳の独身女性の転機を描くジョージア=スイス合作映画。原作はジョージアの新進女性作家タムタ・メラシュヴィリ、監督はジョージア出身のエレネ・ナヴェリアニ。ジョージアの小さな村に暮らす48歳の女性エテロ(エカ・チャヴレイシュヴィリ)は両親と兄を亡くし、日用品店を営みながら一人で生きてきた。ある日、ブラックベリーを摘みに行ったエテロは崖から足を踏み外して転落。何とか崖下から這い上がったものの、死を間近に感じたこともあって、店を訪れた配達人のムルマン(テミコ・チチナゼ)と衝動的に初めてのセックスをする。48歳での処女喪失。人生の後半戦を前に、エテロの人生が動き出す。

エテロが未婚なのは父親と兄が束縛していたからのようです。母親はエテロを出産後に死亡。エテロはそのことに負い目を感じていました。「お前も俺を好きだったのか」と言うムルマンは以前からエテロに好意を持っていたようですが、既に孫がいてエテロとは不倫の関係になります。村には小太りで未婚のエテロを蔑む女たちもいますが、エテロは気にしていません。

エテロとムルマンは秘密の逢瀬を続けます。村の女たちに2人の関係がばれることになる展開かと思いましたが、そうはならず、映画は最後にちょっとした驚きを用意しています。これが実に良いです。人生何が起こるか分からない、エテロはこれからどういう選択をするんだろうなんて考えてしまいます。

IMDb7.0、ロッテントマト93%(アメリカでは映画祭での上映の後、配信)。

▼観客5人(公開初日の午後)1時間50分。

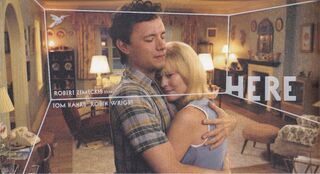

「HERE 時を越えて」

ここである種の感動を覚えますが、これは窮屈に閉じ込められた固定カメラから解き放たれたことによる解放感の意味合いが大きく、ドラマの内容に感動しているわけではありません。はっきり言って固定カメラによる定点観測の意義は終わった後のこの解放感にしかありません。さまざまなことがあった夫婦の歩みを効果的に見せるのなら、普通の映画の手法で撮った方が良かったでしょう。

原作はリチャード・マグワイアのグラフィック・ノベル。場面転換は固定した画面の中でフローティング・ウィンドウというかピクチャー・イン・ピクチャーというか、小さな画面が出てきてそこに場面が移る方式を取っています。単なるワイプなどよりはシーンが続く効果があります。ゼメキスの工夫なのかと思ったら、原作もこうなっているようです。

IMDb6.3、メタスコア39点、ロッテントマト37%。

▼観客10人ぐらい(公開11日目の午後)1時間44分。

「名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)」

劇場版28作目。ミステリーとしては説明が多すぎてあんまりよろしくない作りだと思いました。コナンはラブコメやアイドル映画の側面がありますから、ファンは気にしないでしょう。クライマックスにはシリーズお約束の大がかりなアクションがあります。長野県・八ヶ岳連峰である事件が起こり、何者かに撃たれた長野県警の刑事・大和敢助が左目を失明する。10カ月後、毛利小五郎と日比谷公園で会う約束をしていたかつての同僚刑事・鮫谷浩二が射殺された。鮫谷は10カ月前の事件を捜査していた。小五郎とコナンは事件の謎を追い、長野に向かう。

コナンの劇場版は近年、興収100億円を超えるようになったので製作費が潤沢のようで、CGIを多用しています。脚本は劇場版では「黒鉄の魚影(サブマリン)」(2023年)に続いてシリーズ7作目の櫻井武晴。監督は同4作目の重原克也。

僕が見た時は女性客が中心でした。人気の安室透が出てるからでしょうか? 安室の声はご存じのような理由で古谷徹が降板し、劇場版では本作から草尾毅に代わりました。

▼観客多数(公開初日の午後)1時間50分。