2005/10/10(月)「ナショナル・トレジャー」

伝説の財宝をめぐる冒険アクション。別につまらなくはないのだが、オリジナリティはあまりない。アメリカ独立宣言書に財宝のありかが隠されているのが分かり、前半は国立公文書館からそれを盗む作戦がメイン。後半はお宝を狙う一団(ボスはショーン・ビーン)と主人公(ニコラス・ケイジ)の争奪戦となる。ジェリー・ブラッカイマー製作、ジョン・タートルトーブ監督。

DVDには特典として最初に予定されていたエンディングを収録。いかにも続編を臭わせることから変更されたらしいが、実際に続編が計画されている。こういう冒険もの、ニコラス・ケイジでは少し弱いような気がする。

2005/10/09(日)「セルラー」

携帯電話を軸にしたサスペンス・アクション。わけの分からないまま5人の男たちに自宅から誘拐された女(キム・ベイシンガー)が壊れた電話の線を必死につないで、かけた電話がある男(クリス・エバンス)の携帯にかかる。監禁されている場所も分からないので電話が切れたら命がないというシチュエーションの中、アイデアを詰め込んだ脚本がよい出来だ。B級だが、予想より面白かった。なぜ警察に事件を届けられないのかという部分をちゃんと押さえており、あとはジェットコースター的展開で見せる。悪役側にジェイソン・ステイサム、定年を迎えた刑事にウィリアム・H・メイシー。ベイシンガーが老けたのには少しがっかり。

監督は「デッド・コースター ファイナル・デスティネーション2」のデヴィッド・R・エリス。原案は「フォーン・ブース」のラリー・コーエン。脚本はクリス・モーガンだが、製作初期に「バタフライ・エフェクト」のJ・マッキー・グラバーが関わっていたとのこと。クレジットはされていない。

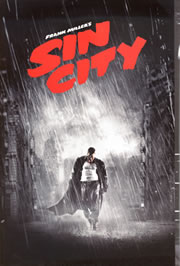

2005/10/07(金)「シン・シティ」

フランク・ミラーのグラフィック・ノベルをロバート・ロドリゲスとミラー自身が監督、これにクエンティン・タランティーノが一部協力している(クレジットは特別ゲスト監督)。相当に過激なバイオレンスとスタイリッシュな映像で綴るハードボイルドな世界で、モノローグの多さがいかにもハードボイルドの一人称っぽい感じである。光るのはモノクロームにパートカラーを入れたビジュアル面のセンスの良さ。語られる3つの話自体に新しい部分はあまりないが、とにかくビジュアルが凄すぎる。劇画をそのまま映画にしたようなこの映像のオリジナリティは高く評価すべきだろう。とはいっても、個人的には首が飛んだり、手足を切断したりの容赦ない残虐描写は苦手。モノクロームである分、リアルさから少し逃れているのが救いなのだが、もう少し抑えても良かったのではないかと思う。スタイリッシュさはその方が際立つだろう。出てくるのはぶっとんだキャラクターばかりである。イライジャ・ウッド扮する人食いケヴィンのキャラクターは強烈で、「羊たちの沈黙」のレクター博士の異常さをはるかに超えた不気味さがある。悪役はすべて異常者という徹底ぶりに加えて男はすべて荒っぽく、女はすべて色っぽいという、もう単純すぎるぐらい単純な図式の中で、熱いハートを持ったタフな男たちのドラマが語られていく。ファミリー映画の監督になってしまったかと思わせたロドリゲスが本調子を取り戻した一作。というより、ロドリゲスのベストと思う。

フランク・ミラーのグラフィック・ノベルをロバート・ロドリゲスとミラー自身が監督、これにクエンティン・タランティーノが一部協力している(クレジットは特別ゲスト監督)。相当に過激なバイオレンスとスタイリッシュな映像で綴るハードボイルドな世界で、モノローグの多さがいかにもハードボイルドの一人称っぽい感じである。光るのはモノクロームにパートカラーを入れたビジュアル面のセンスの良さ。語られる3つの話自体に新しい部分はあまりないが、とにかくビジュアルが凄すぎる。劇画をそのまま映画にしたようなこの映像のオリジナリティは高く評価すべきだろう。とはいっても、個人的には首が飛んだり、手足を切断したりの容赦ない残虐描写は苦手。モノクロームである分、リアルさから少し逃れているのが救いなのだが、もう少し抑えても良かったのではないかと思う。スタイリッシュさはその方が際立つだろう。出てくるのはぶっとんだキャラクターばかりである。イライジャ・ウッド扮する人食いケヴィンのキャラクターは強烈で、「羊たちの沈黙」のレクター博士の異常さをはるかに超えた不気味さがある。悪役はすべて異常者という徹底ぶりに加えて男はすべて荒っぽく、女はすべて色っぽいという、もう単純すぎるぐらい単純な図式の中で、熱いハートを持ったタフな男たちのドラマが語られていく。ファミリー映画の監督になってしまったかと思わせたロドリゲスが本調子を取り戻した一作。というより、ロドリゲスのベストと思う。

映画は殺し屋のジョシュ・ハートネットが登場するプロローグで犯罪都市シン・シティの非情さをかいま見せた後、ブルース・ウィリス主演の「That Yellow Bastard」、ミッキー・ローク主演の「The Hard Goodbye」、クライブ・オーウェン主演の「The Big Fat Kill」と続いて、再びブルース・ウィリスの話に戻り、エピローグでハートネットが顔を出すという構成。同じシン・シティを舞台にしているだけで、3つの話それぞれに関連は薄いが、時系列を前後に動かす構成はもしかしてタランティーノのアイデアか。

3つのエピソードの中では「The Hard Goodbye」が好みである。傷だらけの顔で娼婦にも相手にされない仮出所中の大男マーヴは明らかにレイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女よ」の大鹿(ムース)マロイを踏襲している。マーヴは一夜を共にした天使のような女ゴールディ(ジェイミー・キング)を殺され、犯人に仕立てられそうになる。復讐を誓ったマーヴはストリップ・バーのケイディで追っ手を迎え撃ち、事件の背後にある大物がいるのを知る。ゴールディを殺したのはシン・シティの外れにある農場に住む不気味なメガネ男ケヴィン(イライジャ・ウッド)だった。農場を襲撃したマーヴは逆にケヴィンに倒される。気がつくと、自分の保護監察官ルシール(カーラ・グギノ)も監禁されていた。部屋の中には女たちの生首が飾られている。ケヴィンは人肉を食う異常者で、ルシールの目の前で笑みを浮かべながらルシールの手を食べたという。部屋を逃げ出したマーヴは装備を調えて、反撃に向かう。

マーヴを演じるミッキー・ロークは凝ったメイクで別人のよう。車にはねられても銃で撃たれても死なないタフな男の悲しい行く末を哀感を込めて好演している。このエピソードだけでも十分満足なのだが、映画はさらに2つのエピソードを楽しめるのでお腹いっぱいという感じ。出てくる多くの女優の中では予告編で目立っていたジェシカ・アルバよりも、日本刀を振り回すデヴォン青木(なんとロッキー青木の娘という)と、とても「スパイキッズ」の母親とは思えないカーラ・グギノ、2役を演じるジェイミー・キング、女ボスのロザリオ・ドーソンの印象が強い。

日本映画だったら、こういう題材、アニメにしてしまうだろうが、これはやはり実写でやることに意味がある。ルトガー・ハウアー、ベニチオ・デル・トロ、マイケル・マドセン、マイケル・クラーク・ダンカンというくせ者ぞろいの役者たちがそれぞれに見せ場を作っていて楽しいのだ。アメリカでは大ヒットした上に評価も高く、早くも続編どころか3作目までの製作が決まっているという。

2005/10/03(月)「蝉しぐれ」

「忘れようと、忘れ果てようとしても、忘れられるものではございません」。

「忘れようと、忘れ果てようとしても、忘れられるものではございません」。

ラスト近く、主人公の牧文四郎(市川染五郎)が藩主の側室になった幼なじみのおふく(木村佳乃)に言う。そうだろうか、と思う。そんなに文四郎にとって忘れられない出来事だったろうか。2人が言っているのは少年時代、川でヤマカガシに噛まれたおふくの指を文四郎が吸って毒を抜いた思い出である。それはおふくにとっては忘れられないことになっただろうが、文四郎にとってそんなに強烈な思い出になるだろうか。もちろん、それを含めたおふくとの交流というのなら、話は別だ。父親の遺体を乗せた大八車を引く文四郎を手伝って、大八車を懸命に押すおふくの姿なら、文四郎が忘れ果てることなどできないだろう。上記のセリフは藤沢周平の原作にはない。当たり前である。もし、このセリフに重みを持たせたいのなら、指を吸ったことによる2人の感情の高ぶりまで細かく描く必要があるだろう。残念ながら、映画にそれはない。むしろ、この場面で少年時代の文四郎を演じる石田卓也の棒読みのセリフにいきなりがっかりさせられた。これに続く、文四郎の親友2人のセリフ回しも同じ。あの程度でOKを出してはいけないだろう。

しかし、問題はそんな些末な部分にあるのではない。映画から時の流れがまったく欠落していることが問題なのだ。石田卓也から市川染五郎に役者が移る場面とクライマックスからエピローグに移る場面に時の流れが感じられない。前者はもう少し映画的な転換を使えば、なんとかなっただろうが、より深刻なのは後者だ。エピローグの場面ではクライマックスから20年が過ぎた設定である。市川染五郎と木村佳乃のメイクはとてもそう見えない。「文四郎さんのお子が私の子で、私の子どもが文四郎さんのお子であるような道はなかったのでしょうか」というおふくのセリフは文四郎への愛の告白であると同時に違う人生を歩みたかったという切実さが込められている。人生はままならない、ということを象徴した場面だ。なのに、この全然老けていない2人のメイクを見ると、セリフに重みがないのである。監督の黒土三男はこのエピローグを思い入れたっぷりに撮っているけれども、効果を上げていないのはそのためだ。

長編小説を2時間余りの映画にする場合、どこかを省略するのは仕方がない。この映画の脚本では反逆の汚名を着せられた父親の処分によって、一軒家から古ぼけた長屋に移らされた文四郎と母親(原田美枝子)の描写を簡単にすることで行っている。ここが簡単なので処分の期間が異様に短く感じてしまうのだけれども、それは仕方がないと思う。しかし、一方で全部を描けないのなら、原作を解体して監督独自の視点で組み立て直すことも必要だったのではないかと思う。少年時代を長い回想にしてしまう方法もあっただろう。回想なら細部が省略されていてもあまり気にならないかもしれない。ただし、原作の肝はこの苦闘の少年時代にある。数々の苦難を乗り越えて、人間的に成長していく姿こそが僕らを感動させるのだ。だから僕はこの原作を教養小説だと思った。

当然のように、文四郎が道場の師範から秘剣村雨を教わるシーンもない。そこもまた簡単にすまされている。文四郎は逆境にあったがために剣に打ち込むしかなかった。人々からの嘲りとひどい仕打ち、みじめな暮らしに耐えて剣に打ち込むことでそれを紛らしていた。序盤と終盤だけを取り上げ、文四郎とおふくの悲恋としてまとめてしまうと、物語はなんだか簡単なものになってしまう。いや、そうならないためにもう少し話に工夫をすべきだった。

黒土三男はこの映画化に15年をかけたという。映画化のあてもないのにロケハンし、脚本を書き、藤沢周平を根負けさせて映画化の許可をもらい、資金集めにアメリカまで行ったという。その間の苦闘は想像に余りある。評判になったNHKのドラマ版の脚本も書いたのに、それでも大好きな原作を自分の手で映画にしたいという思いを持ち続けた熱意には頭が下がる。この映画に黒土三男は満足しているだろうか。人生はままならないということをこの映画の出来こそが象徴しているように僕には思える。

2005/09/24(土)「大いなる休暇」

「8年前から漁がすたれて島民はみんな生活保護で暮らすようになった。生活保護で金はもらえるが、誇りも少しずつ失う」。

「8年前から漁がすたれて島民はみんな生活保護で暮らすようになった。生活保護で金はもらえるが、誇りも少しずつ失う」。

125人の人口しかいないカナダ・ケベック州のサントマリ・ラモデルヌ島。夜逃げした町長の代わりに町長になったジェルマン(レイモン・ブシャール)がクライマックス、都会から来た医師のルイス(デヴィッド・ブータン)に言う。生活保護から脱けるためには工場が必要で、その工場を誘致するには医師がいることが条件だったため、島民はみんなでルイスに対して理想的な島と装う嘘をついていたのだ。この直前にルイスは恋人と親友から3年間、嘘をつかれていたことを知り、ショックを受けているというのが絶妙のシチュエーションである。さて、ルイスはどうするというのが素晴らしい終盤になっている。高齢者ばかりがいる無医地区というのは日本の地方にもあることだろう。CM監督出身で長編映画デビューのジャン=フランソワ・プリオは、笑いの中に真実を込めたうまい映画を作ったと思う。

島には15年前から医師がいない。ジェルマンたちはケベック中の医師に島に来てくれるよう手紙を書くが、みんな無視されてしまう。ルイスが島に来た(来ざるを得なかった)のにもひねった理由があるのがうまいところ。ルイスは決してボランティア精神にあふれた医師ではないのである。本当はアイスホッケーが好きなのにルイスの趣味に合わせて男たちはクリケットの真似事をする。毎夜、お金をルイスに拾わせる。下手な釣りの腕前を見て、釣り針に魚を掛ける。ジャズなんて大嫌いなのに大音量のジャズをルイスと一緒に聞く。島に定住してもらおうと、ルイスの電話を盗聴して必死にあれやこれやをする島民たちの姿がユーモラスに温かく綴られていく。ここにある笑いは観客に媚びた下品なものではなく、登場人物のキャラクターからにじみ出る笑い。脚本のケン・スコットはスタンダップ・コメディアン出身という。笑いの本質を分かっている人なのだろう。

ルイスが来た翌朝からルイスの元には多数の患者が押し寄せる。なにしろ無医地区なので、実際に島民たちは困っていたのだ。そんな島の真実と、誇りを失って無為に暮らしたくないという島民たちの思いが映画からは伝わってくる。監督の言葉を借りれば、この島民たちは「生きる糧をなくして、それでも再度希望を持って立ち上がる人々」なのである。だから、終盤、映画はルイスに対して嘘をつき続けるか、真実を打ち明けるかの選択をジェルマンたちに取らせる。クライマックスが素敵なのは人間として当たり前のことが当たり前に受け止められるからだ。

ケベック州の島が舞台であるため、セリフはすべてフランス語。出てくる俳優も知らない顔ばかりだが、映画はとても面白かった。農村を舞台にしたミュージカルを作り続ける劇団「ふるさときゃらばん」の姿勢に通じるものがある映画だと思う。過疎地の実情は世界のどこでも共通するものなのだろう。